Femmes et TDAH : manifestations, diagnostic et parcours de vie

Résumé

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) reste aujourd’hui largement sous-diagnostiqué chez les femmes. Ce webinaire propose un éclairage sur les spécificités du TDAH au féminin, à travers un échange croisant témoignage et approche clinique.

La première partie présentera le témoignage d’une personne concernée, depuis son enfance, marquée par un profil discret de type inattentif, jusqu’à l’émergence d’un TDAH plus envahissant à l’âge adulte avec des difficultés à se conformer aux normes sociales genrées.

Une seconde séquence apportera un regard clinique sur les particularités du TDAH chez les femmes. Après un bref retour historique, seront abordés les spécificités de l’inattention, de l’impulsivité et de l’hyperactivité dans les trajectoires féminines, ainsi que les enjeux du repérage précoce et de la reconnaissance de ce trouble.

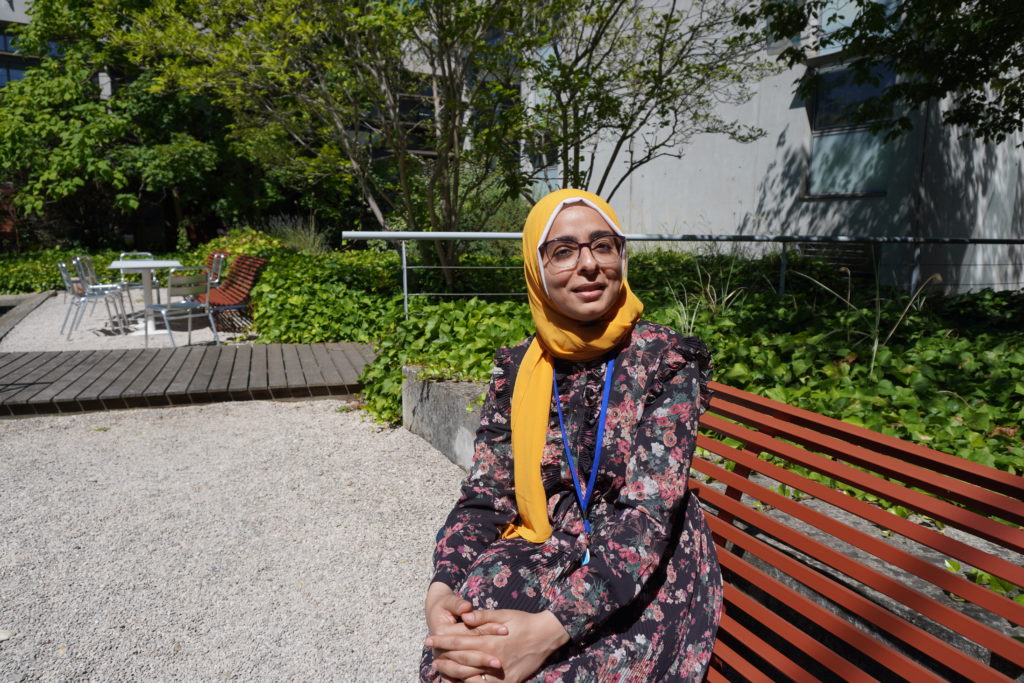

Intervenantes

- Dre Dora Wynchank, psychiatre exerçant à PsyQ à la Hague (Pays-Bas). Elle mène aussi des travaux de recherche à la Vrije Universiteit d’Amsterdam.

- Sarah Belmas, autrice-illustratrice et personne concernée

Dispositif Avenir : accompagner la transition vers l’âge adulte

Présentation

Le dispositif Avenir proposé par le Vinatier (pôle HU-ADIS) s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ayant un trouble du neurodéveloppement, sans trouble du développement intellectuel, qui rencontrent des difficultés lors de leur transition vers l’âge adulte.

Cet accompagnement a pour objectifs d’apporter une expertise thérapeutique, d’éviter les ruptures de parcours et de co-construire l’orientation.

En consultation, en télé-consultation, à domicile ou en accompagnement inclusif, l’équipe s’adapte aux besoins des patients.

Lien utile

- Télécharger la fiche de présentation du dispositif Avenir.

Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?

TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée

Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.

Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.

Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).

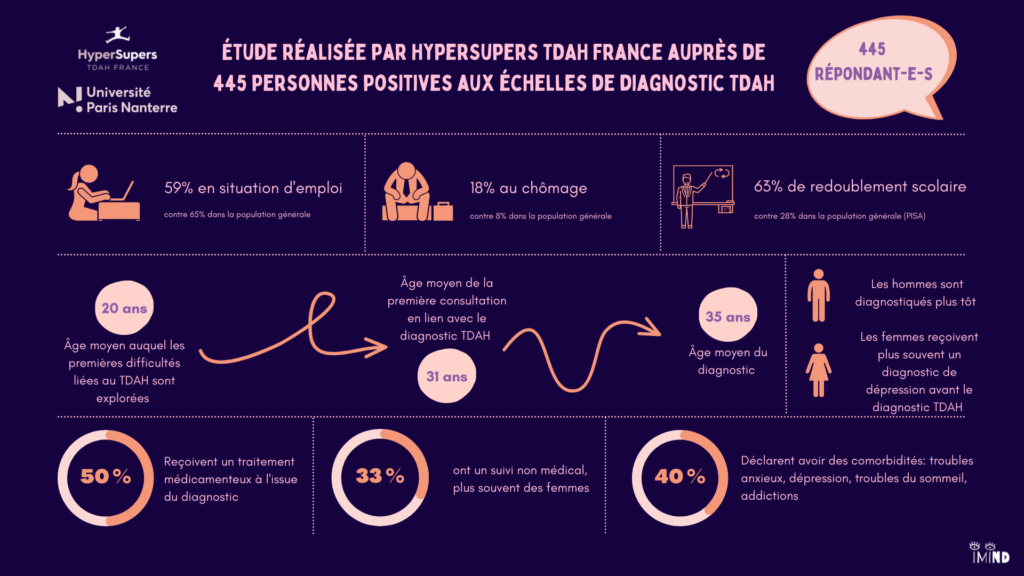

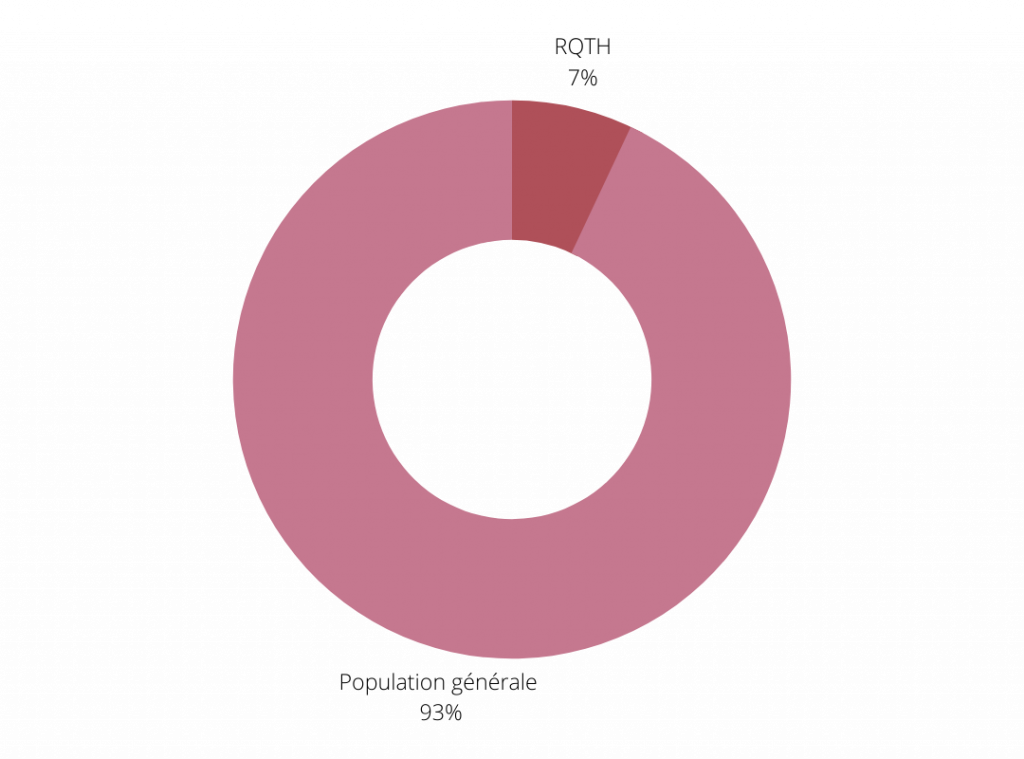

Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).

Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.

Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?

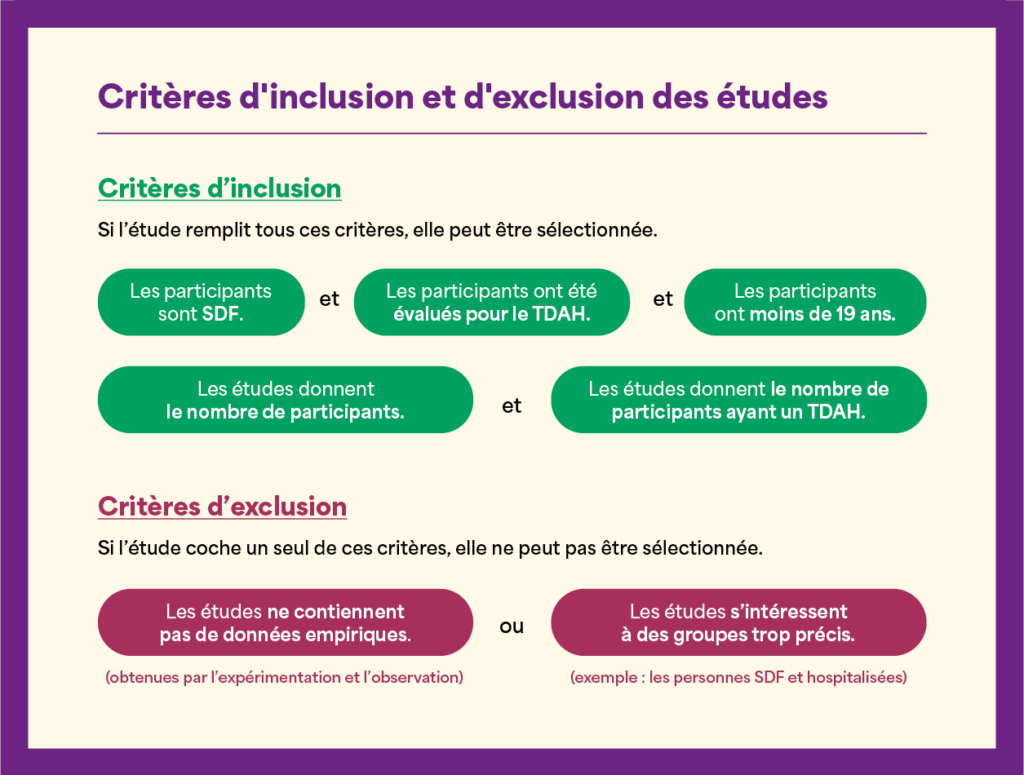

Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.

- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.

- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.

Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.

Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.

La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.

Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.

De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.

Qu’a-t-on observé ?

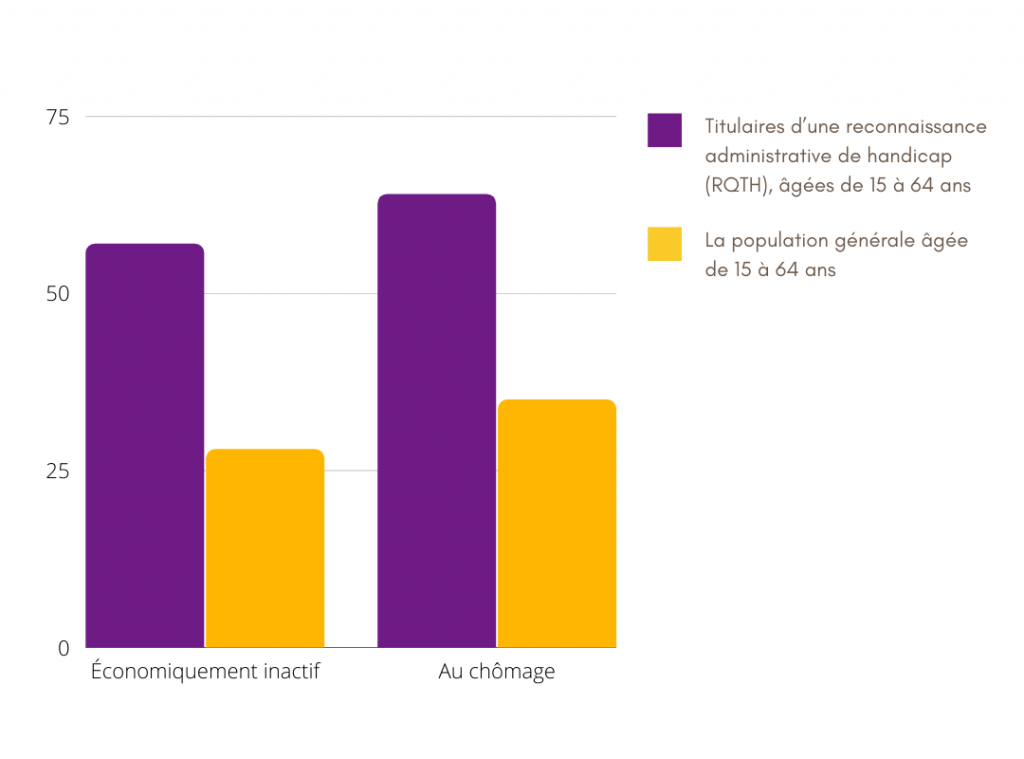

La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).

Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.

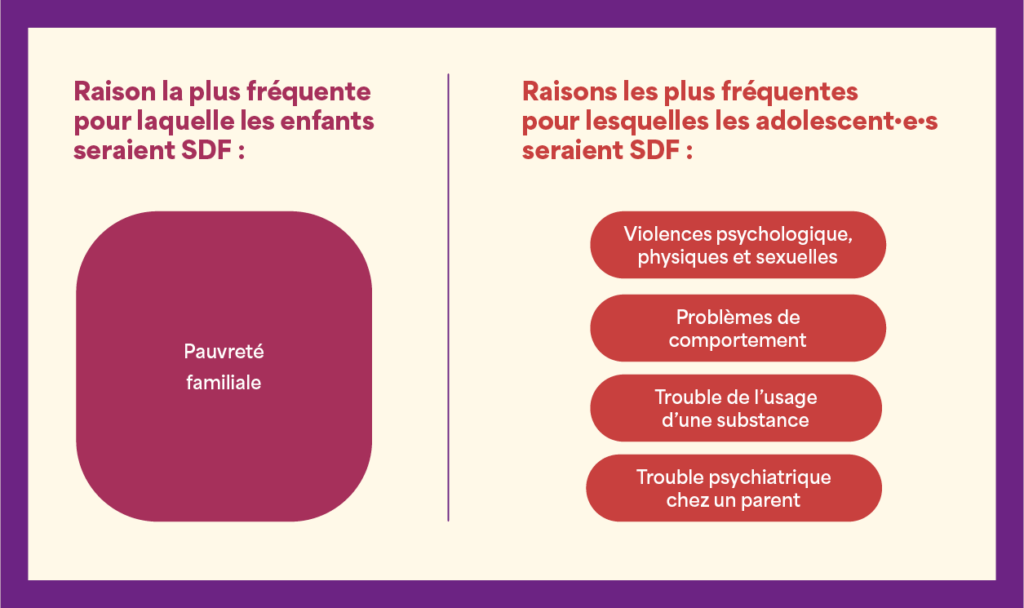

Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.

Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.

Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?

Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.

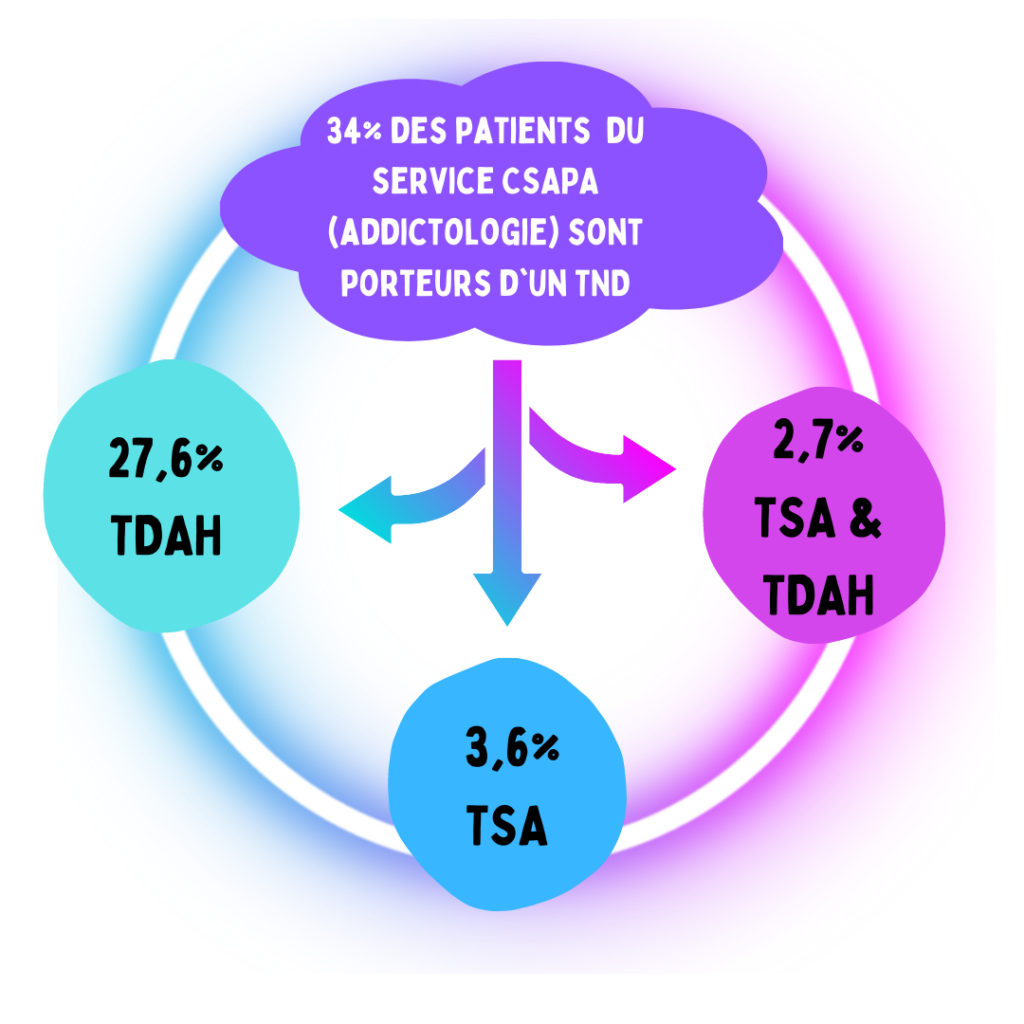

En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).

Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.

Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.

Quelles suites pour l’étude ?

Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.

Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.

Ressources

- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF

- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)

- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans

- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)

- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)

Dyspraxie et réussite académique : construire une université accessible à tous

Résumé

La dyspraxie, également appelée trouble développemental de la coordination, touche de nombreuses personnes, y compris parmi la population étudiante. Encore largement sous-diagnostiquée en raison d’un manque de formation chez les professionnel·le·s de santé, elle engendre des difficultés souvent invisibles qui peuvent complexifier les parcours académiques et personnels.

Lors de ce webinaire, Alice Gomez apportera un éclairage sur la dyspraxie : définition, évolution à l’âge adulte, stratégies de compensation, ainsi que les obstacles rencontrés dans l’accès au diagnostic.

Nous explorerons également les répercussions concrètes sur la vie universitaire, à travers le témoignage d’Emeric Sarrou qui partagera son expérience, ses stratégies et ses propositions pour mieux accompagner les étudiant·e·s concerné·e·s.

Ce temps d’échange sera l’occasion de réfléchir collectivement aux leviers d’action pour lutter contre la stigmatisation et favoriser une université plus inclusive.

Intervenant·e·s

- Alice Gomez, enseignante-chercheuse en psychologie cognitive au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL)

- Emeric Sarrou, étudiant en Master 2 de neurosciences

La Coordination nationale TDAH Adultes vous convie au webinaire « TDAH et burn out, comprendre, diagnostiquer et prévenir », animé par le Dr Fulya Ozgun et son équipe. (Inscription en ligne avant le 9 mai)

Cette année, le GIS vous invite à vous former autour des TND en explorant la question des modélisations et méthodes expérimentales. Ces dernières peuvent-elles répondre aux enjeux des TND ?

L’Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations vous invite pour une journée sur le thème « Vivre avec un TDAH, parcours de vie et complexités ».

La médiathèque du Bachut vous convie à une projection de Cassée Debout, avec la présence de Marie Rabatelle, dont la vie fait l’objet du film, et du SESSAD EVAI. (Inscription en ligne)

Des conférences, ateliers et tables rondes réuniront des spécialistes de tous horizons afin d’échanger au sujet des neurosciences. Un congrès à ne pas manquer pour découvrir les innovations d’un domaine d’avenir. (Inscription en ligne)

Pour financer ses projets, l’organisation Special Olympics France programme des courses solidaires dans tout le pays. C’est une occasion de célébrer la diversité en partageant les valeurs du sport.

Pour cette journée annuelle, la Société Française du TDAH a opté pour un programme axé sur les bonnes pratiques en termes de pharmacologie, de psychothérapie ou encore d’inclusion scolaire. (Inscription en ligne, distanciel possible)

À l’occasion de ce Congrès, les conférences et ateliers exploreront les TND et leur lien avec la scolarité. Les intervenants partageront leurs connaissances pour aider à bâtir l’école de demain ! (Inscription en ligne)

L’association Neuro’AtypiK vous invite à assister à une pièce de théâtre (Itinéraire d’un enfant coincé – sur inscription) puis à un salon rassemblant de nombreux acteurs en lien avec la thématique des TND.

La 20e édition du GREPACO, co-organisée par le Vinatier, le Centre iMIND et l’Université Lyon 2, portera sur les « interactions sociales à l’épreuve de la cognition ». Des conférences et ateliers pratiques seront organisés. (Inscription en ligne)

Pendant 3 jours, des conférences et ateliers aborderont le thème de la citoyenneté au quotidien. (Inscription en ligne, distanciel possible)

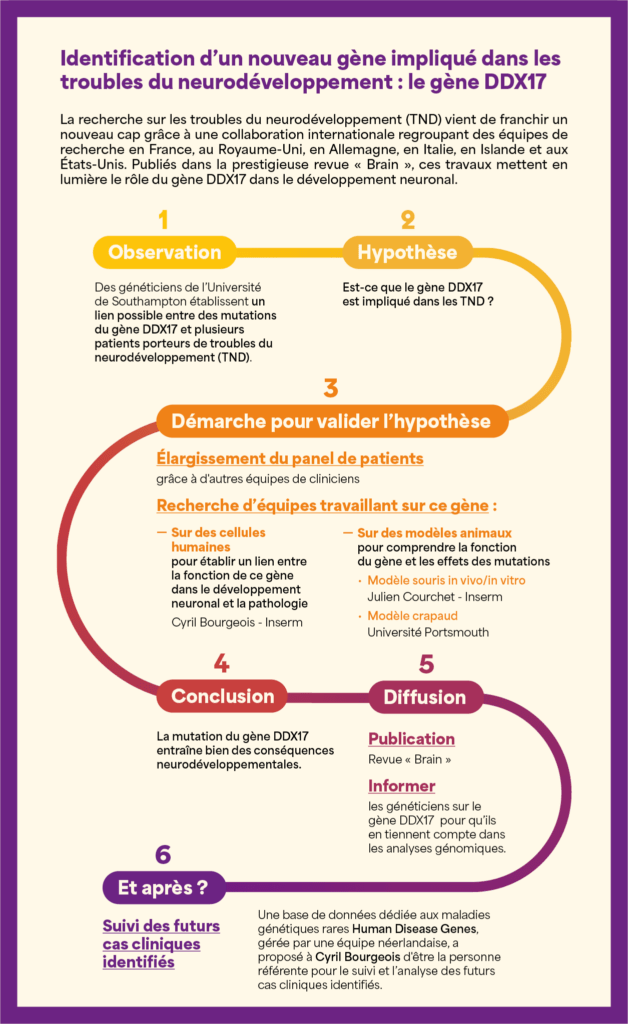

Identification d’un nouveau gène impliqué dans les troubles du neurodéveloppement : le gène DDX17

La recherche sur les troubles du neurodéveloppement (TND) vient de franchir un nouveau cap grâce à une collaboration internationale regroupant des équipes de recherche en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Islande et aux États-Unis. Publiés dans la prestigieuse revue Brain, ces travaux mettent en lumière le rôle du gène DDX17 dans le développement neuronal.

Retour sur cette découverte à la frontière entre génétique médicale et recherche fondamentale.

DDX17 : un gène au cœur de la régulation génique

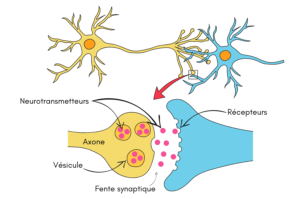

Le gène DDX17 code pour une protéine appartenant à la famille des hélicases, qui sont impliquées dans la régulation de l’expression des gènes. Ces protéines jouent donc un rôle clé dans le contrôle des étapes menant à la synthèse des protéines, éléments constitutifs de la plupart de nos cellules humaines.

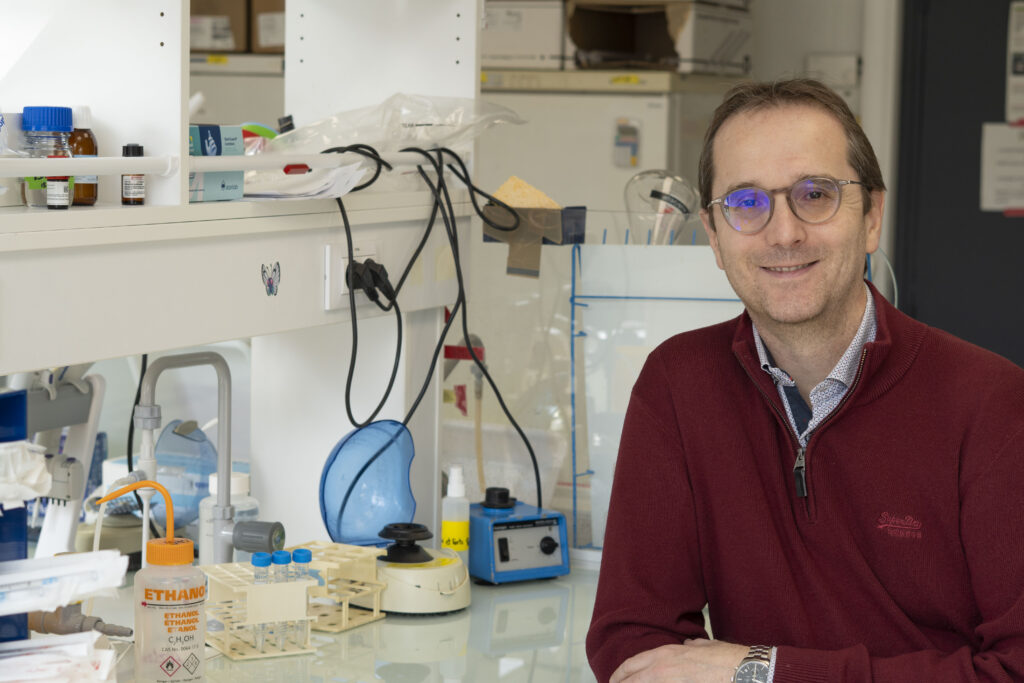

« Jusqu’à présent, nous étions surtout centrés sur de la recherche fondamentale autour des rôles de DDX17 dans la régulation des gènes », explique Cyril Bourgeois, qui a co-dirigé cette étude. « L’opportunité de collaborer avec des généticiens cliniques nous a permis d’explorer des applications directes de nos travaux. »

Les troubles du neurodéveloppement résultent d’une interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux, dont les mécanismes précis restent encore largement méconnus. On estime aujourd’hui qu’environ 1 000 gènes sont impliqués dans ces troubles. Par ailleurs, l’influence de facteurs environnementaux est également étudiée pour mieux comprendre leur impact sur le développement cérébral. Grâce aux avancées en génomique, les chercheurs continuent d’affiner la liste des gènes impliqués et d’explorer les mécanismes biologiques sous-jacents, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Cette étude sur le gène DDX17 permet de mettre en lumière un nouveau gène dont la mutation entraîne des conséquences neurodéveloppementales.

Une approche multidisciplinaire pour une découverte d’envergure

Tout a commencé quand une équipe de généticiens britanniques de l’Université de Southampton, dirigée par Sarah Ennis, a identifié le gène DDX17 comme un candidat d’intérêt dans les troubles du neurodéveloppement (TND). Grâce aux données issues du projet « 10 000 Genomes », ils ont établi un lien possible entre des mutations du gène DDX17 et plusieurs patients porteurs de TND, présentant un tableau clinique caractérisé notamment par une déficience intellectuelle, un retard de la parole et du langage, et un retard moteur, associé parfois à un syndrome autistique. Cependant, cette hypothèse nécessite une validation scientifique rigoureuse.

Ainsi, l’équipe britannique a entrepris d’élargir leur panel de patients présentant des mutations sur ce gène, et a par ailleurs sollicité une collaboration avec l’équipe de Cyril Bourgeois du Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule de l’ENS, qui travaillait déjà sur le gène DDX17. L’objectif de cette collaboration était d’établir un lien entre la fonction de ce gène dans le développement neuronal et cette nouvelle pathologie, afin de mieux en comprendre les causes au niveau cellulaire et moléculaire.

Une signature transcriptomique associée au neurodéveloppement

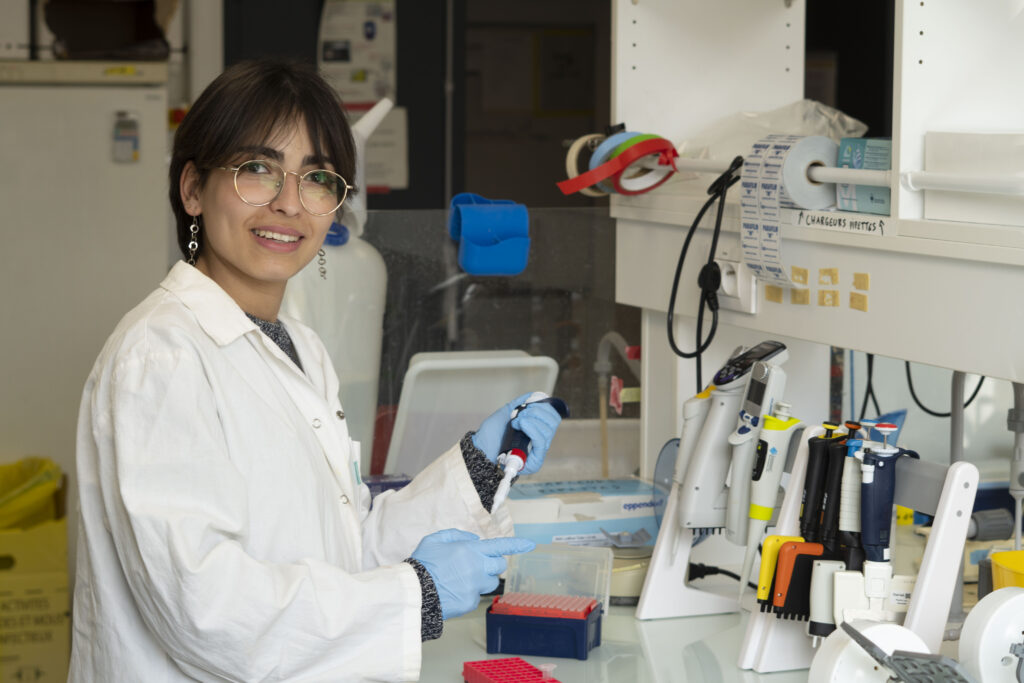

L’équipe de Cyril Bourgeois a tout d’abord mené une analyse transcriptomique sur des cellules humaines. Cette approche consiste à séquencer de manière exhaustive tous les ARN messagers de ces cellules, en comparant celles où le gène DDX17 est inactivé à celles où il ne l’est pas. Cette analyse, réalisée par une doctorante de l’équipe, Valentine Clerc, et par un ingénieur bio-informaticien, Xavier Grand, a permis d’identifier 350 gènes dont l’expression est dérégulée en l’absence du gène DDX17.

Une grande majorité de ces gènes est associée au développement morphogénique, et plus spécifiquement au développement neuronal, fournissant une piste sur le mécanisme pathologique sous-jacent chez les patients.

Des modèles animaux pour comprendre la fonction du gène et les effets des mutations

Fort de ces premières constatations, des recherches expérimentales sur des modèles animaux ont été réalisées afin de mieux comprendre les fonctions de DDX17 dans le développement cérébral.

Tout d’abord, Julien Courchet et son équipe ont utilisé une technique de micro-injection pour introduire, dans le cerveau d’embryons de souris en gestation, des molécules visant à inactiver ponctuellement le gène DDX17, sans le supprimer entièrement du génome, contrairement à un knock-out. Cette approche, plus rapide, permet d’obtenir des résultats en quelques semaines, contre plusieurs mois pour un knock-out. En suivant l’évolution du cerveau des souris de la période prénatale à la phase postnatale, Géraldine Meyer-Dilhet, ingénieure d’étude au sein de l’équipe, a observé des anomalies dans la croissance et la ramification des axones, signes d’un développement neuronal altéré.

Ces observations ont été confirmées par des expériences in vitro : Géraldine Meyer-Dilhet et Laloe Monteiro, deux ingénieures de l’équipe, et Martijn Kerkhofs, chercheur post-doctorant, ont mis en place des cultures neuronales issues de souris, dans lesquelles ils ont reproduit l’inhibition du gène en question. Les mêmes anomalies de croissance et de ramification ont été constatées, confirmant que l’altération se manifeste à la fois in vivo et in vitro.

Pour approfondir cette étude, des expériences de « rescue » (ou de sauvetage) ont aussi été réalisées: une copie fonctionnelle du gène DDX17 a été ré-introduite dans les cellules après son inactivation, ce qui a restauré le développement neuronal typique. Ces résultats renforcent l’idée que les altérations observées sont directement liées à l’inactivation du gène DDX17.

De manière complémentaire, une équipe de l’université de Portsmouth a réalisé un knock-out du gène DDX17 chez le crapaud xénope, un modèle animal particulièrement adapté à ce type de manipulation. Cette inactivation a révélé des anomalies similaires à celles observées chez la souris, notamment une croissance neuronale et axonale réduite.

De plus, une analyse comportementale des têtards dépourvus du gène a pu être réalisée. Grâce à des tests en labyrinthes, l’équipe anglaise a mis en évidence des altérations : alors que les têtards normaux alternent systématiquement entre les directions gauche et droite, ceux privés du gène DDX17 montrent un comportement désorganisé. Ces résultats traduisent une altération significative de leur mémoire de travail.

Bien qu’une comparaison directe avec les humains reste limitée, ces résultats renforcent l’hypothèse d’une implication du gène DDX17 dans les troubles du neurodéveloppement, accompagnée de répercussions comportementales.

En effet, le gène DDX17 est hautement conservé parmi les eucaryotes, c’est-à-dire qu’il est présent chez tous les organismes multicellulaires, depuis la levure jusqu’à l’humain. Cette conservation exceptionnelle tout au long de l’évolution met en évidence son importance biologique fondamentale.

Vers de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques

Cette étude ouvre la voie à de nombreuses applications. « Notre objectif est d’inciter les cliniciens à intégrer le gène DDX17 dans leurs analyses génétiques afin d’identifier d’autres porteurs de mutations et de mieux comprendre les conséquences cliniques associées », souligne Cyril Bourgeois. À ce titre, une équipe néerlandaise gérant une base de données dédiée aux maladies génétiques rares (Human Disease Genes) a récemment pris contact avec lui afin de lui proposer d’être la personne référente pour le suivi et l’analyse des futurs cas cliniques identifiés. Cette plateforme permet de mettre en relation les familles de nouveaux patients avec des professionnels de santé et des chercheurs. D’un point de vue fondamental, les recherches futures viseront à décrypter les mécanismes par lesquels ces mutations altèrent la fonction de la protéine. De plus, plusieurs revues internationales ont mis en évidence le lien entre la famille de protéines à laquelle appartient DDX17 et les troubles du neurodéveloppement, ouvrant ainsi un champ d’investigation prometteur.

Une collaboration internationale exemplaire

Ce projet a impliqué quatre unités de recherche Inserm (Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule de Lyon, le laboratoire de Physiopathologie et Génétique du Neurone et du Muscle de Lyon, le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, le laboratoire de Génétique des Anomalies du Développement de Dijon) et de nombreux partenaires à travers le monde. Il illustre la puissance de la science collaborative pour répondre à des questions complexes. La publication de ces travaux dans une revue prestigieuse souligne leur importance et leur potentiel impact pour les patients et les cliniciens.

Cette étude n’est qu’un premier pas dans l’exploration des rôles du gène DDX17 et ouvre la voie à des avancées significatives dans le diagnostic et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement.

En résumé

En savoir plus:

Bonne nouvelle

A lire également

De la recherche fondamentale au patient, il n’y a parfois qu’un pas.

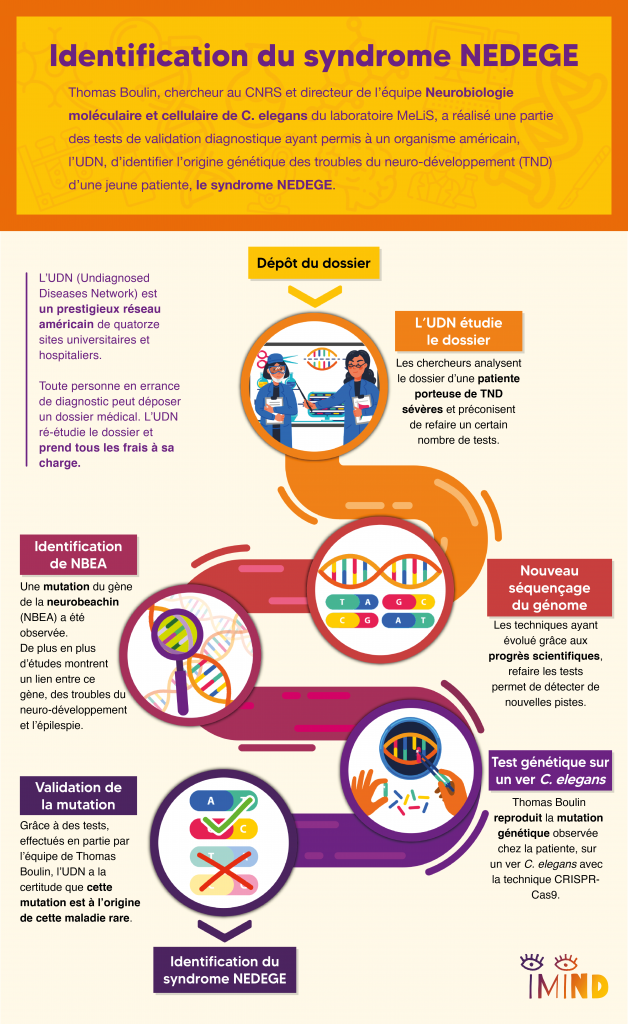

À l’occasion de la Journée Internationale des Maladies Rares, Thomas Boulin nous explique le lien entre troubles du neurodéveloppement, épilepsies sévères et le gène NBEA.

En savoir plus

Trouble du neurodéveloppement sévère et emploi : dépasser les idées reçues et construire l’inclusion

Présentation

Aujourd’hui, le modèle dominant dans les établissements médico-sociaux cantonne les personnes avec un Trouble du Neurodéveloppement (TND) sévère à des activités occupationnelles, partant du postulat erroné qu’elles ne sont pas en mesure de travailler. Pourtant, des initiatives prouvent que, grâce à la formation des professionnels et à un accompagnement adapté, l’insertion professionnelle est non seulement possible, mais bénéfique pour tous.

Ce webinaire mettra en lumière le travail de l’association Vivre et Travailler Autrement, qui a développé une méthodologie innovante ayant déjà permis l’inclusion d’une cinquantaine de personnes porteuses d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble du développement intellectuel, tant au niveau de l’emploi que de l’habitat. Nous suivrons plus particulièrement le parcours d’une personne accompagnée dans son insertion professionnelle, pour mieux comprendre les enjeux et les solutions mises en place.

Nous aborderons également les raisons d’intégrer ce dispositif, tant du point de vue des personnes concernées et de leurs familles que des professionnels du secteur médico-social. Quels espoirs et attentes ce type d’initiative suscite-t-il ? Quels changements implique-t-il pour les professionnels et les structures existantes ?

Ce temps d’échange sera l’occasion de questionner nos représentations et d’identifier les leviers concrets pour offrir de véritables perspectives professionnelles aux personnes avec un TND sévère.

Rejoignez-nous pour faire évoluer les mentalités et construire un monde du travail plus inclusif !

Intervenantes

- Marylin Causse, directrice de l’association Vivre Et Travailler Autrement

- Sandrine Raymond, cheffe de projet Vivre Et Travailler Autrement

- Anne Duchamp, cadre supérieure de santé, pôle HU-ADIS, Le Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole

- Christine Celio, éducatrice spécialisée, Maison d’Accueil Spécialisée Maurice Beaujard, Le Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole

Lien utile

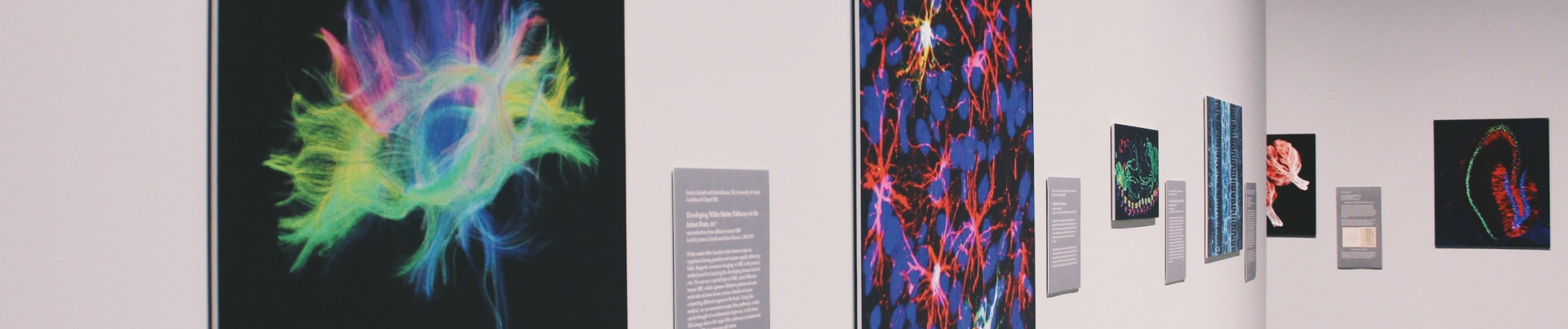

Semaine du Cerveau 2025

Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau?

Lancée en 1999 et organisée chaque année au mois de mars, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

Cet événement international, initié par la Dana Foundation, se déroule simultanément dans une centaine de pays et plus de 100 villes françaises. Son objectif principal est de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. Il offre une opportunité unique aux chercheurs et chercheuses de dialoguer avec le public, de présenter les avancées scientifiques en neurosciences, d’expliquer les enjeux liés à la compréhension du cerveau et d’aborder leurs répercussions sur notre société.

Durant cette semaine, le public est invité à découvrir le travail des professionnels de la recherche, à explorer les mystères du cerveau et à s’informer sur les dernières découvertes scientifiques.

Par son ampleur nationale et internationale, le nombre de participants mobilisés, l’engouement qu’il suscite et la richesse de sa programmation, cet événement se distingue comme une véritable célébration du savoir et de la science.

À Lyon, l’évènement est coorganisé par Le Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, l’Inserm, le CNRS Délégation Rhône Auvergne, l’Université de Lyon, le LabEx ASLAN, l’Université Claude Bernard Lyon 1, la Fondation Apicil, la Fondation Neurodis, les Hospices Civils de Lyon – HCL et le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon – CRNL.

L’inclusion en action: comprendre et participer

Promouvoir l’inclusion, c’est créer un environnement où chacun peut s’épanouir et contribuer pleinement, en dépassant les préjugés et en valorisant la singularité de chacun. Ces démarches ouvrent la voie à une société plus innovante, solidaire et respectueuse des différences.

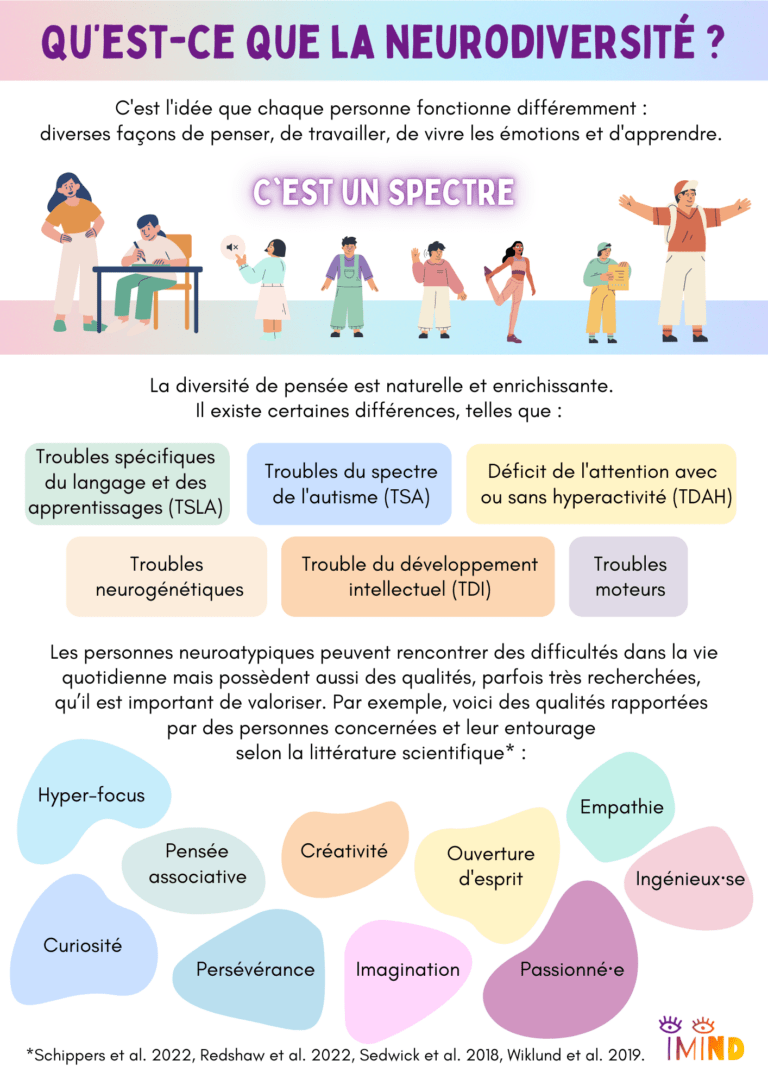

Dans le cadre de l’édition 2025 de la Semaine du Cerveau, iMIND et GénoPsy, deux réseaux portés par le Vinatier, animeront une manifestation dans le tiers-lieu inclusif, le Zibou Lab, le 20 mars, qui s’articulera autour de deux parties :

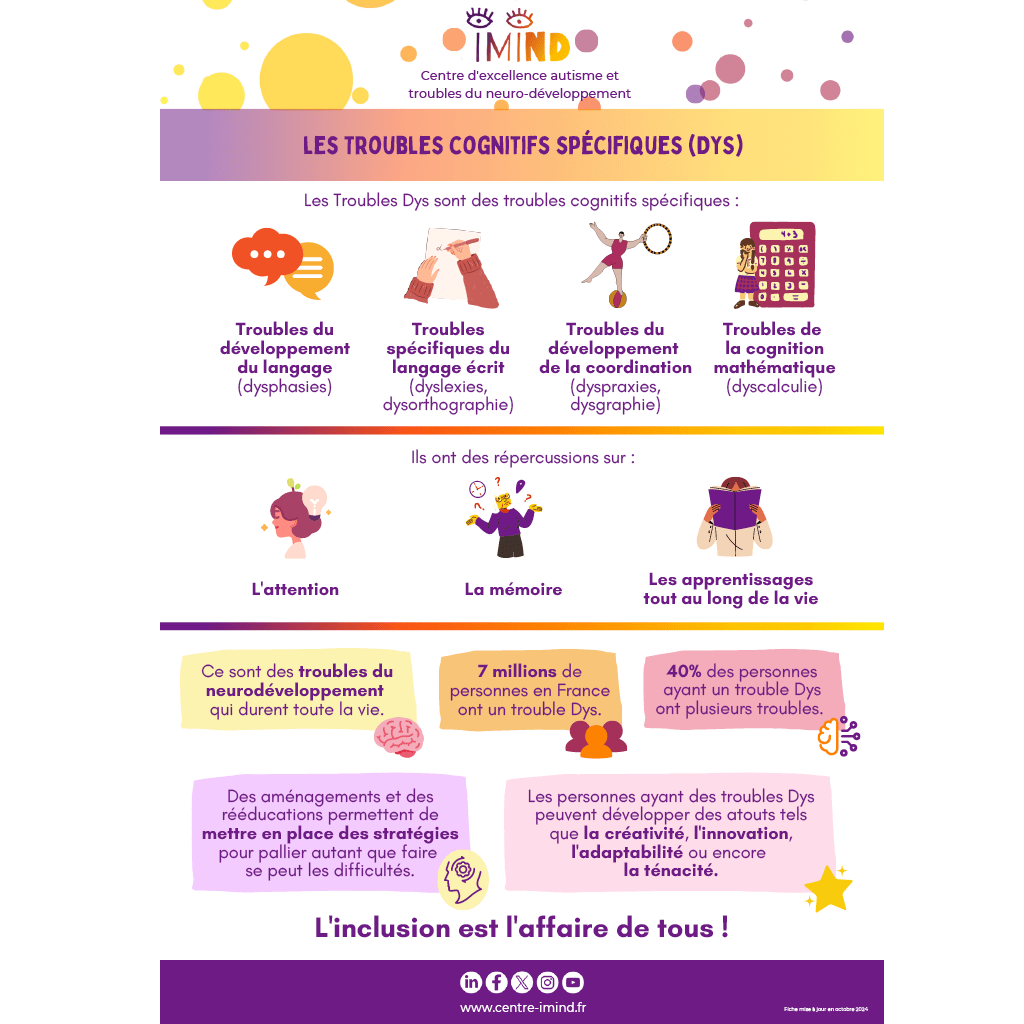

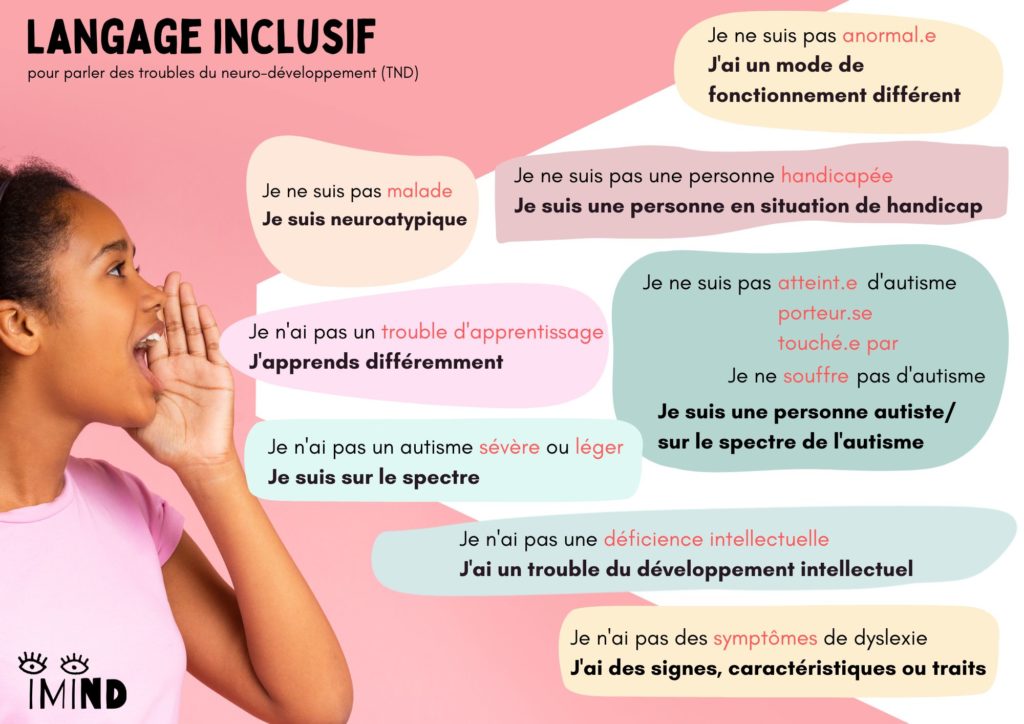

- « Sensibilisation sur la neurodiversité » (de 14h à 18h) :

Dans un monde qui cherche à être de plus en plus inclusif, la neurodiversité devient un enjeu central pour la société contemporaine. Il s’agit non seulement de combattre les stigmates, mais aussi de repenser les environnements professionnels, scientifiques et sociaux pour les adapter aux différents types de fonctionnement cognitif (autisme, TDAH, troubles Dys, trouble du développement intellectuel…). Les participants découvriront le concept de neurodiversité et ses enjeux à travers une série d’affiches informatives. Des intervenants seront présents pour commenter ces affiches et échanger avec le public. - « Atelier sur la recherche participative » (deux sessions : de 16h à 17h et de 17h à 18h – 15 participants par session) :

La question de la recherche participative sera abordée de manière ludique et engageante, tout en sensibilisant aux maladies rares du neurodéveloppement et en illustrant l’importance de la collaboration entre scientifiques, personnes concernées, famille/aidants et le grand public. En effet, les participants deviennent des détectives scientifiques et participent à une enquête collaborative pour aider à découvrir de nouvelles pistes de recherche sur les maladies rares du neurodéveloppement. Cet atelier interactif combine des éléments de jeu, de réflexion collective, et d’apprentissage pour initier les participants aux étapes et aux enjeux de la recherche participative.

Intervenants

- Zelda PROST, neuropsychologue et co-fondatrice du Zibou Lab (tiers lieu inclusif composé d’un café, une boutique et une galerie d’art brut) – L’inclusion en milieu professionnel au travers de l’expérience du Zibou lab

- Michel ALLOUCHE, responsable du SESSAD EVAI – L’inclusion professionnelle en milieu ordinaire

- Anne ROYNEAU, pair-aidante professionnelle – L’inclusion sociale

- Amélie SOUMIER, chercheure – L’inclusion dans la recherche

- Marine D. et Jennifer BENEYTON – L’inclusion dans la ville

- Marie-Noëlle BABINET, psychologue-neuropsychologue au CRMR GénoPsy Lyon (Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, pôle HU ADIS)

- Pauline BOIROUX, cheffe de clinique assistante au CRMR GénoPsy Lyon (Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, pôle HU ADIS)

Informations pratiques

- Cible : grand public, à partir de 15 ans

- Date : 20 mars 2025, entre 14h et 18h

- Lieu : Zibou Lab, 71 rue Smith – 69002 Lyon

- Inscription pour les deux sessions de l’atelier recherche participative :

auprès d’Emma Savoldelli : emma[dot]savoldelli[at]ch-le-vinatier.fr - Programme de la Semaine du Cerveau : https://popsciences.universite-lyon.fr/agenda/semaine-du-cerveau-edition-2025/

Épilepsie et travail : défis, conseils et témoignage

Présentation

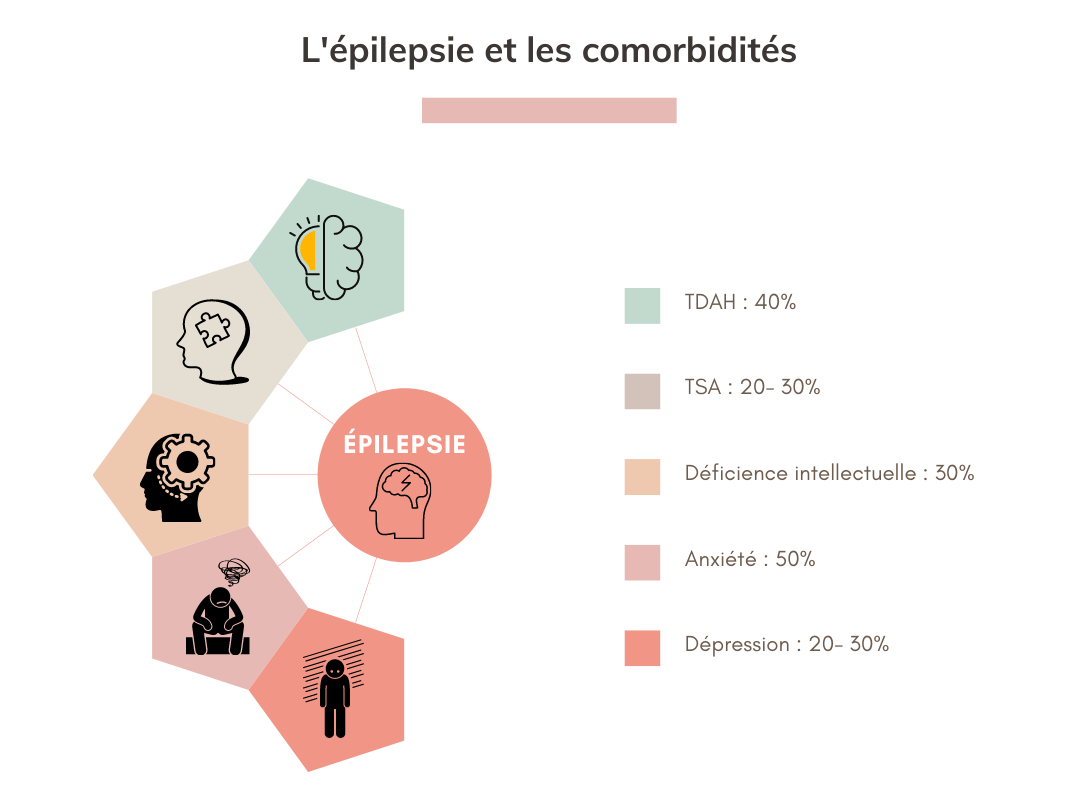

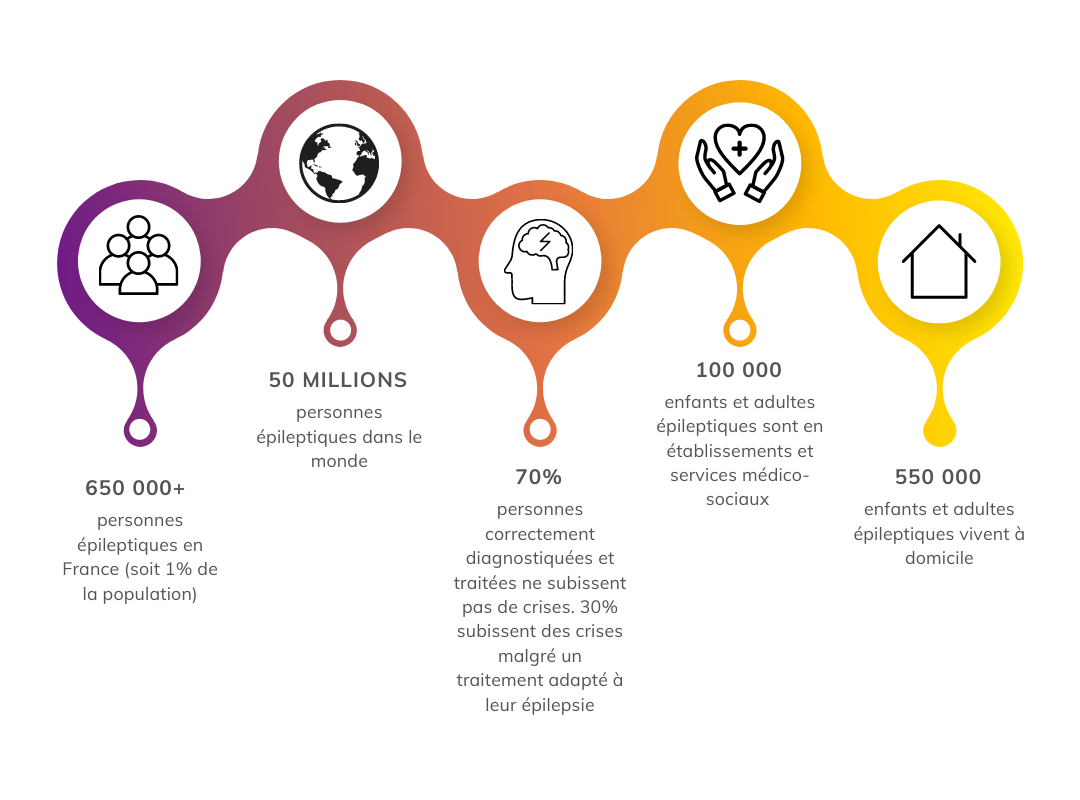

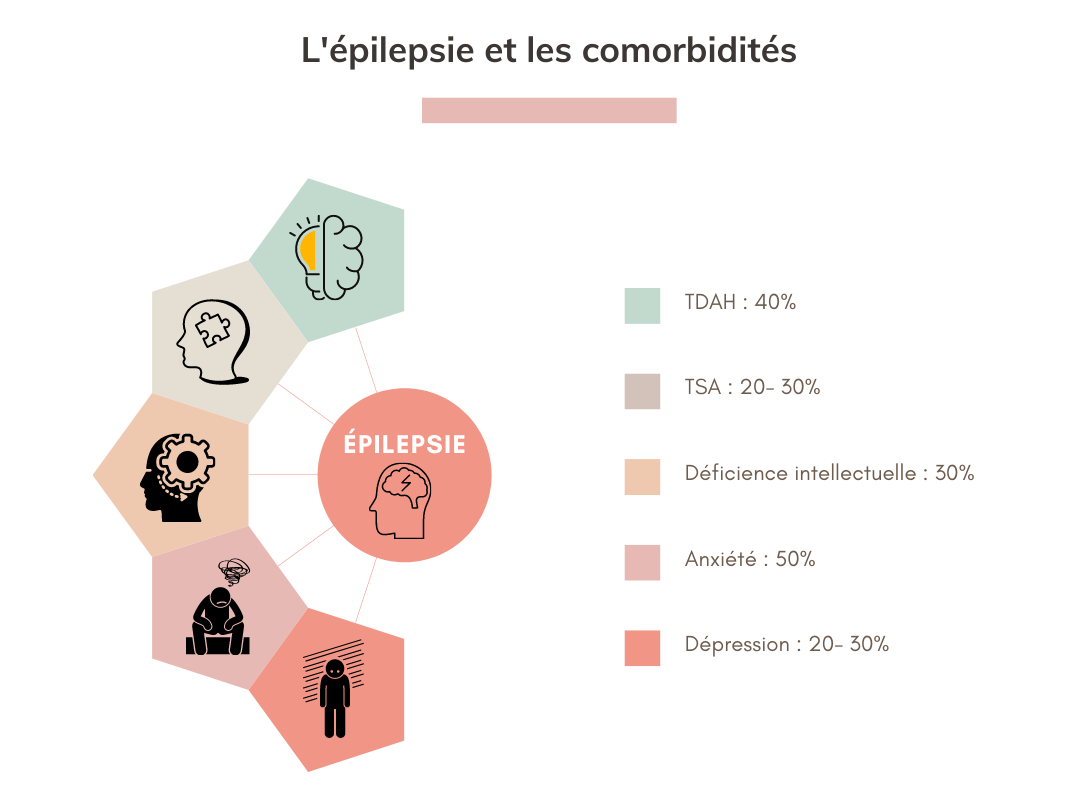

Ce webinaire explore les enjeux croisés entre l’épilepsie et le milieu professionnel, en mettant en lumière les défis et des solutions possibles.

La première partie s’intéresse au lien souvent méconnu entre troubles neurodéveloppementaux et épilepsie avec un rappel sur cette pathologie et ses problématiques. Nous abordons ensuite les défis rencontrés par les personnes souffrant d’épilepsie dans leur vie professionnelle : risque traumatique, transport, discriminations, etc. Grâce au témoignage d’une personne concernée, nous évoquons les moyens possibles de conciliation entre santé et emploi.

Ce moment d’échange fut l’occasion de découvrir les réalités vécues et de promouvoir des environnements professionnels plus inclusifs.

Intervenants

- Dr Sébastien BOULOGNE, Service de neurologie fonctionnelle et épileptologie, Hospices Civils de Lyon

- Victor BLOT, assistant ingénieur au sein de l’équipe TIGER (Recherche Translationnelle et Intégrative en Épilepsie), Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), et personne concernée

Divercity : un dispositif pour améliorer l’inclusion dans la cité

Contexte

Depuis la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, les établissements recevant du public ont l’obligation de garantir leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cependant, les aménagements actuels se concentrent principalement sur les handicaps moteurs ou sensoriels, tandis que les besoins liés aux handicaps invisibles — qui représentent 80 % des handicaps — sont souvent négligés. Les troubles du neurodéveloppement font partie de ces handicaps invisibles. Il en résulte un enjeu fort à favoriser activement l’inclusion de ces personnes dans la cité.

Cet enjeu est inscrit dans la Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement : faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les troubles du neurodéveloppement dans la société (engagement 6).

Objectif

L’objectif du projet Divercity est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative. Ces aménagements seront également favorables à la qualité de vie des personnes vieillissantes, en situation de fragilité et plus globalement à l’ensemble de la population.

Le dispositif

L’inclusion dans la ville des personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement nécessite que les lieux publics, de convivialité et les commerces puissent s’adapter à leurs particularités.

- L’application Divercity va permettre aux usagers et aux familles de géolocaliser, dans un premier temps dans la Métropole de Lyon, les commerces, lieux de convivialité, clubs de sport ou d’activités, proposant des aménagements adaptés.

- Ces établissements, sur la base du volontariat, bénéficieront d’une courte formation pratique en e-learning et signeront une charte d’engagement sur un ou plusieurs aménagements (spatiaux et fonctionnels).

Travaux préliminaires

Une enquête réalisée auprès de personnes avec des troubles du neurodéveloppement a été réalisée pour identifier les difficultés rencontrées et les aménagements souhaités.

Des capsules vidéo pour former les commerçants

Sur une plateforme dédiée, une série de 6 vidéos abordant les particularités des personnes concernées sont actuellement mises à disposition des commerçants souhaitant s’engager dans ce projet pour :

- Expliquer les difficultés rencontrées par ces personnes

- Indiquer quelques bonnes pratiques simples et peu coûteuses à mettre en place.

Ces vidéos portent sur les éléments suivants :

Elles sont également disponibles sur notre chaîne YouTube.

Une application construite de façon participative

Pour fournir la solution la plus juste, chaque étape du projet est réalisée avec la contribution de personnes concernées. Pour concevoir l’application, un groupe de travail composé de pair-aidants et de jeunes accompagnés par le SESSAD EVAI du pôle HU-ADIS du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole a ainsi travaillé sur trois aspects : le design graphique, l’expérience utilisateur et la rédaction des textes.

Au-delà du dispositif, un projet de recherche soutenu par Shape-Med@Lyon

L’application permettra de collecter des données acquises en situation réelle afin de mieux caractériser les comportements et préférences des usagers.

Un projet de recherche, en collaboration avec l’Université Lyon 2 et la participation du cabinet Mengrov, est en cours pour :

- Mesurer l’impact de l’application sur la qualité de vie des usagers

- Caractériser plus finement le comportement des usagers et mieux comprendre les préférences concernant les environnements bâtis

- Évaluer la pertinence des aménagements

- Rédiger un guide de bonnes pratiques pour la conception d’espaces

Par ailleurs, ce projet permettra également de :

- Mesurer l’impact de la sensibilisation et la perception des TND à moyen et long terme auprès des commerçants

- Évaluer les leviers et les obstacles pour la mise en place des aménagements

Un projet participatif

Le projet Divercity est impulsé par Le Vinatier, le Centre d’excellence iMIND et l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod. Il bénéficie du soutien de la Fondation Orange et de Shape-Med@Lyon ainsi que du Synapse-Lab du Vinatier. Le projet de recherche est mené en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 et avec la participation de l’agence de design sociétal Mengrov.

Des acteurs-clés sont mobilisés à chaque étape du projet :

- Conception des capsules vidéo et de l’application : groupe de travail (clinicien·nes, chercheurs et chercheuses, universitaires, représentant·es d’associations, pair-aidant·es, personnes concernées)

- Rédaction du cahier des charges de l’application : Le Vinatier (cellule innovation Digimentally et le Synapse Lab)

- Déploiement du dispositif et démarchage des différents lieux : commerces, équipements municipaux, lieux accueillant du public

- Recherche de soutien : collectivités territoriales, entreprises privées, fondations, associations d’intérêt public, particuliers

En résumé

- Une application utile pour les personnes concernées par l’autisme et les troubles du neurodéveloppement, et toute personne ayant des besoins spécifiques.

- Un projet pluridisciplinaire.

- Les personnes concernées impliquées à chaque étape du projet.

- Un projet de recherche innovant portant sur des données acquises en situation réelle.

Ce projet vous intéresse ?

Que vous soyez commerçant ou que vous travailliez dans un lieu accueillant du public, si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif, nous vous invitons à renseigner vos coordonnées en consultant le site Divercity ou en nous envoyant un email.

Vous pouvez aussi suivre l’avancée du projet sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram et Facebook.

Liens utiles

Annonce iMIND

A lire également

Divercity

Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.

En savoir plus

Définition médicale et sociale des troubles du neurodéveloppement (TND) : comment se positionner entre troubles et diversité ?

Présentation

Ce webinaire tente d’explorer les enjeux et les défis liés au diagnostic des troubles du spectre de l’autisme (TSA) et du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il s’intéresse notamment à la notion d’impact fonctionnel, essentielle dans les classifications médicales actuelles, et aux questions qu’elle soulève : comment cet impact est-il évalué, quels outils sont utilisés et selon quelles normes ?

Le rôle du camouflage et des stratégies de compensation, qui peuvent masquer les troubles au point d’influencer le diagnostic, est également abordé.

L’échange porte sur l’élargissement proposé par la notion de neurodiversité ou l’adoption de la notion de spectre, et les conséquences que cela pourrait avoir. Ces évolutions posent des questions importantes, notamment sur les risques de sur-médication, de diagnostics insuffisamment différenciés et de réponses médicales apportées à des problématiques sociales.

Ce webinaire propose une réflexion sur les implications sociales, médicales et éthiques de ces transformations dans le champ des troubles neurodéveloppementaux.

Intervenants

- Dre Sophie CERVELLO, psychiatre et cheffe de service de l’unité TS2A, Le Vinatier

- Philippe LE MOUËL, Co-président fondateur de l’association PAIRS-TND, co-président de l’association PAARI, consultant et pair-aidant TSA.

Une RCP dédiée aux troubles du sommeil chez les personnes porteuses de TND

Les troubles du sommeil représentent une problématique fréquente chez les patients atteints de troubles neurodéveloppementaux (TND), tant chez les enfants que chez les adultes. Pourtant, les médecins se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes lorsqu’il s’agit de prescrire des traitements adaptés. Pour répondre à ce besoin, une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) nationale dédiée à cette thématique a été mise en place.

Un accompagnement structuré pour des cas complexes

Cette RCP a pour objectif d’aider les médecins dans leurs prescriptions en offrant un cadre de discussion et d’échange autour des cas complexes. Hébergée sur la plateforme sécurisée ROFIM, elle se tient tous les trois mois, le deuxième lundi du mois, et permet d’aborder entre trois et quatre cas cliniques par session.

Les prochaines dates

- Lundi 9 décembre 2024, de 18h à 20h

- Lundi 10 mars 2025, de 18h à 20h

- Lundi 23 juin 2025, de 18h à 20h

Comment participer ?

La RCP est réservée exclusivement aux médecins. Pour y participer, il est nécessaire de :

- Créer un compte sur ROFIM ou se connecter via Pro Santé Connect

- Remplir une fiche d’inscription pour détailler le cas clinique que vous souhaitez présenter.

Des recommandations concrètes pour la pratique

Chaque session donne lieu à des recommandations spécifiques concernant les cas discutés. Ces préconisations sont ajoutées à une fiche de suivi, et un rapport RCP au format PDF est généré. Ce document peut être directement intégré au dossier du patient, offrant ainsi un support structuré au médecin traitant.

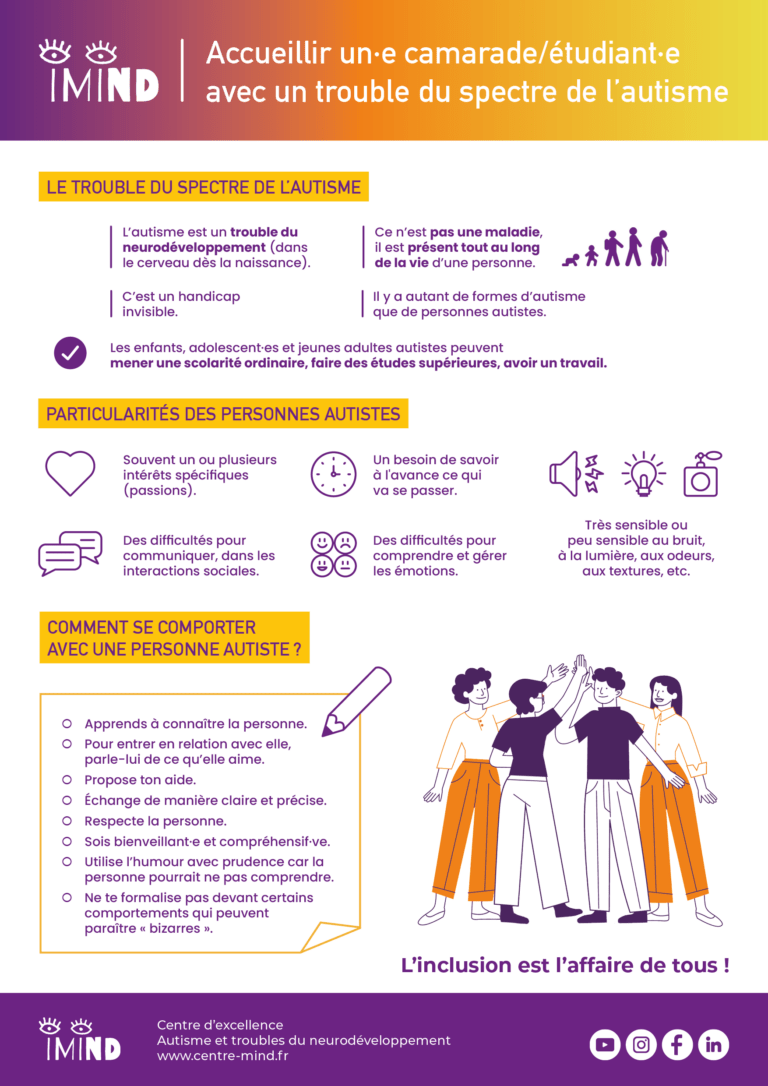

Accueillir un camarade/étudiant avec un trouble du spectre de l'autisme

L’intégration dans une classe peut être un moment délicat pour une personne porteuse d’un trouble du spectre de l’autisme, mais aussi pour ses futurs camarades. Cette fiche vous propose des informations-clés et des conseils pour accueillir un camarade/étudiant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Télécharger l’affiche en pdf : accueillir un camarade/étudiant avec un trouble du spectre de l’autisme

Guide

A lire également

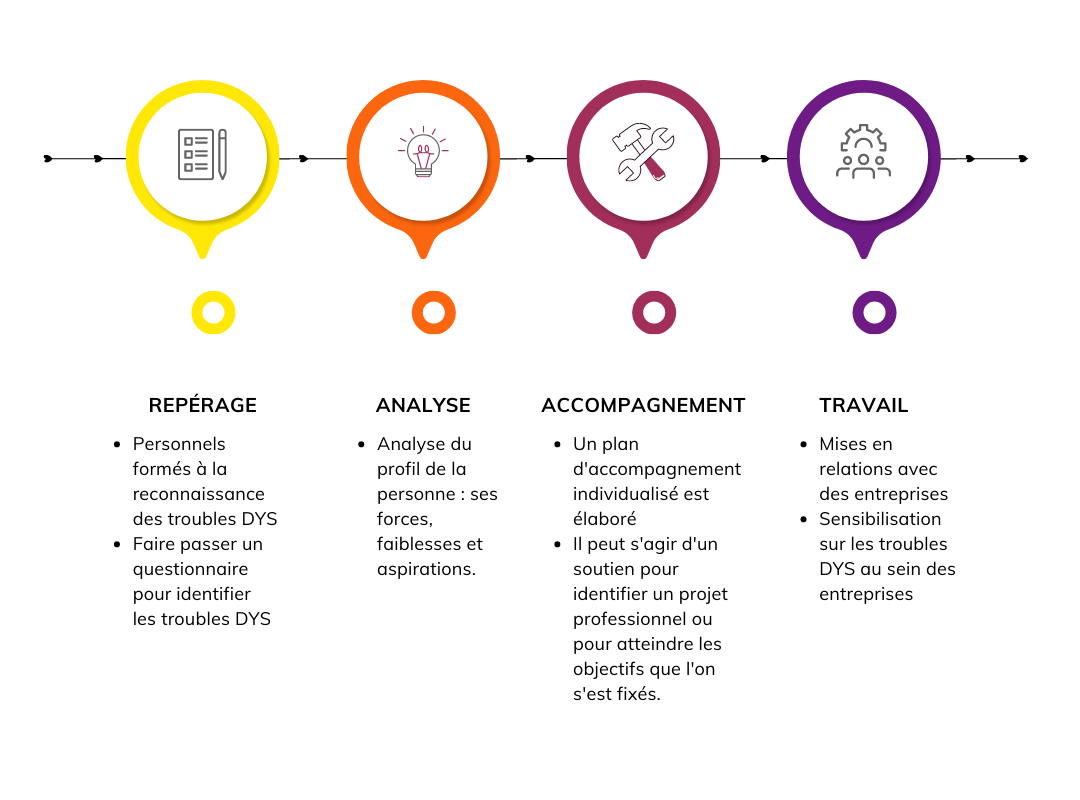

InDYSpensable – “Recruter et travailler autrement »

Le projet innovant « InDYSpensable » vise à montrer aux employeurs qu’embaucher des personnes avec des troubles DYS peut être avantageux et révéler des talents souvent exclus du marché du travail.

En savoir plus

Conférence "Sérendipité et balle magique" par le Professeur Emmanuel FLAMAND-ROZE

La balle magique dessine le chemin suivi par les médecins-chercheurs : observation du monde, hypothèse, expériences … et découverte des remèdes. C’est souvent une utopie, une direction qui peut guider la quête du médecin-chercheur et enchanter son désir de trouver de nouveaux remèdes. Est-il cependant possible de la croiser par hasard dans un mouvement incertain de neurofantaisie ?

La sérendipité est-elle justement une version aléatoire de ce mouvement, un trait de poésie, la clochette d’une fée, la marque d’une intuition d’un esprit averti, ou encore une disposition d’esprit du médecin-chercheur ? quelle pourrait être la vertu de l’échec dans la rencontre de la sérendipité et de la balle magique ?

À partir d’anecdotes personnelles et de morceaux choisis, Emmanuel FLAMAND-ROZE (neurologue et chercheur) pose une lumière tendre ou critique sur le hasard de la découverte d’un traitement miraculeux pour les maladies orphelines du mouvement.

Biographie

Emmanuel FLAMAND-ROZE, M.D., Ph.D., est professeur de neurologie à Sorbonne Université à Paris et neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Dans cet hôpital, il a développé un programme de soin de transition pour les adolescents et jeunes adultes avec des maladies neurologiques chroniques et a ensuite dirigé un consortium international pour l’élaboration de recommandations pour la transition dans le domaine des maladies du mouvement.

Il dirige une équipe de recherche à l’Institut du cerveau à Paris qui travaille sur les confins entre les troubles du mouvement et les troubles psychiatriques. Cette équipe a une dynamique translationnelle intégrant le travail sur des modèles cellulaires et animaux et des approches de recherche multimodale en physiopathologie humaine, pour aller vers la thérapeutique expérimentale.

Il a publié 335 articles, principalement sur la thématique des maladies du mouvement.

Enfin, il a beaucoup de goût pour l’enseignement et a développé un programme d’apprentissage de la neurologie à bas coût « The move », qui est largement utilisé dans de nombreuses universités dans le monde et dont l’efficacité a été largement démontrée.

Il est également le co-auteur d’un podcast sur le thème des humanités médicales qui est salué par le public et la critique, et dont l’efficacité pédagogique a également pu être démontrée (https://lesermentdaugusta.com). Il est depuis 3 ans le « chair » de la section pédiatrique de l’ « International Movement Disorders Society » et a co-créé un « virtual monthly videoround » afin de rendre accessible partout dans le monde l’enseignement de la connaissance autour des mouvements anormaux pédiatriques.

Informations pratiques

Date : jeudi 31 octobre 2024 de 15h30 à 17h00

Lieu : Amphithéâtre, bâtiment 416, 2e étage, Campus Hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, 69678 Bron

Conférence tout public

Participation gratuite sur inscription : yamina.lagha[at]ch-le-vinatier[dot]fr

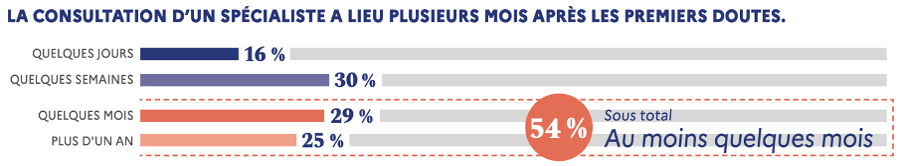

À la découverte de l'ÉCLAH

Le trouble du déficit de l’attention-hyperactivité (TDAH) touche 6 % des enfants et 3 % des adultes. Pourtant, la stratégie nationale 2023–2027 pour les troubles du neurodéveloppement souligne l’absence de filière de soin dédiée, des difficultés d’accès au repérage, au diagnostic et au traitement, ainsi qu’un besoin de formation des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire français.

Équipe de Coordination Lyonnaise des troubles de l’Attention et de l’Hyperactivité

L’Équipe de Coordination Lyonnaise des troubles de l’Attention et de l’Hyperactivité (ECLAH), créée en novembre 2023, est une équipe pluridisciplinaire visant à répondre à ces enjeux. Elle coordonne le réseau de soin, offre des formations, et propose des consultations spécialisées pour des cas complexes. L’ECLAH collabore avec divers acteurs pour structurer un réseau de soins, fournit des informations aux professionnels et aux institutions, et organise des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). Elle participe également à des projets de recherche sur divers aspects du TDAH.

ÉCLAH se distingue par sa mission de complément aux dispositifs existants, sans s’y substituer, en apportant une expertise spécialisée.

Informations pratiques

Lien utile : https://www.evolupsy-competence.fr

Contact : tdah[at]ch-le-vinatier[dot]fr

ATTENTION : les demandes adressées à l’ECLAH doivent obligatoirement provenir du médecin référent.

Étude sur l’identité de genre dans l’autisme : appel à participation

Introduction

Une étude sur l’identité de genre chez les personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est lancée à l’automne 2024, sous la direction de Guilhem BONAZZI, psychiatre, et Élodie PEYROUX, neuropsychologue, du pôle hospitalo-universitaire ADIS (Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale) du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole.

Cette étude a pour objectif d’accompagner au mieux les personnes autistes par rapport à cette question et de créer des ressources pour les professionnel·les accompagnant les personnes diverses de genre et les personnes autistes.

Critères d’inclusion

- Diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), validé par une équipe pluridisciplinaire ou un·e professionnel·le compétent·e

- Âge compris entre 18 et 60 ans, sans mesure de protection

- Sujet francophone maîtrisant la langue française (lue et parlée)

- Sujet affilié au régime de la Sécurité Sociale

- Pas de Trouble du Développement Intellectuel ou de trouble de la communication orale entravant la participation à l’étude

But de l’étude

Dans la littérature internationale, il apparait que les personnes concernées par un Trouble du Spectre de l’Autisme ont plus tendance que la population générale à avoir des intérêts, une apparence, un groupe d’amis, etc., en dehors des stéréotypes de genre habituels (Moore et al., 2022 ; Brunissen et al., 2021 ; Cooper et al., 2018 ; Cridland et al., 2014).

Le but de l’étude est de mieux comprendre le développement et la perception de l’identité de genre chez les personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme, pour les accompagner au mieux sur cette thématique.

Forme et durée de l’étude

La participation à cette étude se fera sous la forme d’un entretien individuel semi-dirigé, c’est-à-dire réalisé avec un guide d’entretien composé de questions préparées à l’avance, ce qui permettra de recueillir au mieux l’expérience des personnes.

Chaque entretien, d’une durée approximative d’une heure, permettra des échanges libres, avec la possibilité de faire des pauses si nécessaire. Le ou la participante sera seul·e avec la personne qui mènera l’entretien. L’entretien sera enregistré à l’aide d’un appareil d’enregistrement audio. Des notes seront prises lors de l’entretien puis l’enregistrement sera entièrement retranscrit.

Les témoignages seront anonymisés.

Informations pratiques

- Rémunération : 20 €/personne

- Lieu : Campus Hospitalier Le Vinatier 95 boulevard Pinel, Bron

- Date de début : 11 juillet 2024

- Télécharger l’appel à participation au format PDF : Appel_à_participation_Etude_genre_TSA

Comment participer ?

Les personnes intéressées par la participation à cette étude, et remplissant les critères, sont invitées à contacter :

- guilhem.bonazzi(at)ch-le-vinatier(dot)fr

- elodie.peyroux(at)ch-le-vinatier(dot)fr

Concevoir un espace urbain adapté au fonctionnement du cerveau des personnes neurodiverses

Présentation

La neuro-architecture et le neuro-urbanisme sont des disciplines émergentes qui mettent en lumière l’impact des environnements construits sur les comportements et le bien-être des individus. Ces disciplines invitent à réfléchir à l’adaptation nécessaire de l’environnement urbain et du cadre bâti pour favoriser l’autonomie et la qualité de vie des personnes ayant des particularités cognitives dont sensorielles.

Dans ce webinaire, nous explorons la façon dont ces disciplines peuvent transformer nos espaces urbains pour mieux répondre aux besoins des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement, tels que l’autisme. En s’appuyant sur les travaux scientifiques de Marie Pieron dans le cadre de son projet de recherche participative AutiSenCité, nous abordons la question des spécificités sensorielles, qui rendent nécessaire, entre autres, la création d’environnements calmes et apaisants. Lionel Thabaret, architecte, et Etienne Cassier, designer d’espace, discutent des défis actuels, ainsi que des solutions concrètes pour intégrer ces découvertes scientifiques dans la conception architecturale et urbanistique.

Intervenant·es

- Marie PIERON, ingénieure de recherche CNRS au Centre de neuroscience intégrative et de la cognition, Paris

- Lionel THABARET, architecte, Cent7 architecture

- Étienne CASSIER, designer d’espace, Studiooo

Le Zibou Lab

Qu’est-ce que c’est ?

Le Zibou Lab sera un tiers lieu au service de l’inclusion, un lieu social, chaleureux et convivial où toutes et tous seront les bienvenus. Il regroupera 3 activités : un café, une boutique handi-responsable et une galerie d’art spontanée. Des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement seront recrutées et accompagnées, avec des conditions de travail adaptées. Il ouvrira ses portes en septembre 2024 à La Confluence.

Des évènements conviviaux et inclusifs

En attendant l’ouverture du tiers-lieu, l’équipe du Zibou Lab propose des évènements conviviaux et inclusifs tout l’été. Le prochain évènement aura lieu le vendredi 30 août à la Maison de la Confluence (73, rue Smith, 69002 Lyon).

Au programme : fresque participative, jeux inclusifs, pétanque et mölkky, petite restauration, et surtout des rencontres extraordinaires !

Le Zibou Lab sera également présent à la fête de quartier Hippo’Camp le mercredi 24 juillet (Place de l’Hippodrome, 69002 Lyon).

Informations pratiques

Le Zibou Lab ouvrira ses portes à l’automne 2024 à l’adresse suivante : 71 rue Smith 69002 Lyon.

Liens utiles

Pour suivre l’actualité du Zibou Lab :

- Facebook : https://www.facebook.com/leziboulab/

- Instagram : https://www.instagram.com/le_zibou_lab/

- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/le-zibou-lab/

Pour soutenir le projet : https://www.helloasso.com/associations/le-zibou-lab

20es journées du GREPACO

Présentation

Le GREPACO (Groupe de Réflexion en Psychopathologie Cognitive) est un réseau international francophone (Belgique, France, Suisse) fédérant des enseignant·es – chercheurs et chercheuses ainsi que des praticien·nes dans les différents domaines de la psychopathologie cognitive.

Il organise chaque année, depuis 15 ans, un congrès scientifique permettant de présenter les dernières avancées scientifiques et les innovations dans le domaine des sciences cognitives et de favoriser les projets collaboratifs internationaux.

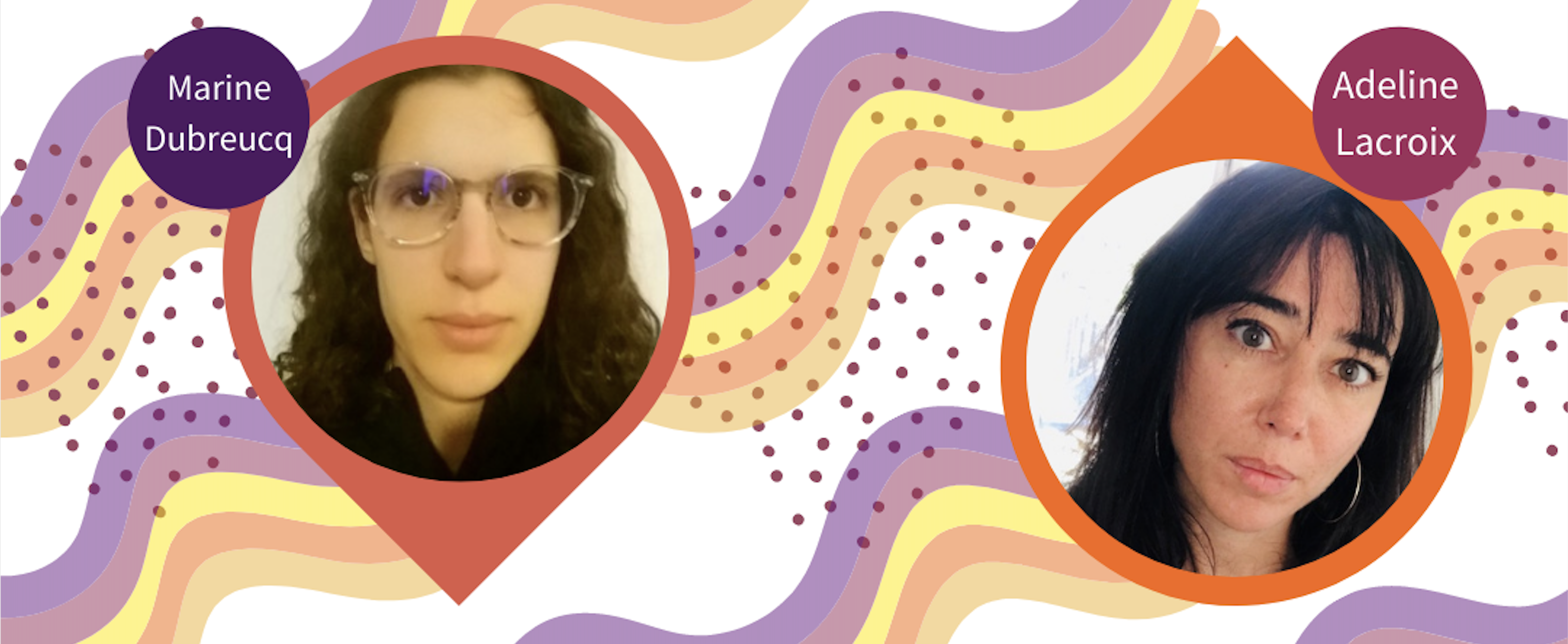

GREPACO 2025

Les 20es journées scientifiques du GREPACO sont co-organisées par Le Vinatier, iMIND et le laboratoire EMC de l’Université Lumière Lyon 2. Elles se tiendront les 15 et 16 mai 2025 à Lyon.

Le congrès portera sur la thématique suivante : « Les interactions sociales à l’épreuve de la cognition ». Le programme sera composé de conférences présentées par des experts internationaux, de communications orales ainsi que de sessions posters.

Conférences plénières confirmées :

- Coercition sexuelle et psychologie – Massil BENBOURICHE

- Autisme au féminin – Adeline LACROIX

- Addiction et TDAH – Marie-Aude CHAM

- Traumatisme, résilience et mémoire – Pierre GAGNEPAIN

Appel à communication en cours

Un appel à communication est en cours jusqu’au 1er mars 2025. Vous pouvez soumettre un résumé pour les types de communication suivants:

- Présentation orale

- Poster

- Symposium

- Atelier pratique

Pour en savoir plus, consultez le site du GREPACO 2025.

Les comités

Comité d’organisation

- iMIND et le Vinatier : Caroline DEMILY, Marie-Noëlle BABINET, Gabrielle CHESNOY, Jennifer BENEYTON, Marine D., Lucile HERTZOG, Stéphanie LEFEBVRE, Élodie PEYROUX, Amélie SOUMIER

- Laboratoire EMC – Université Lyon 2 : Tiphaine CAUDRELIER, Hanna CHAINAY, Pascale COLLIOT, Hakim DJERIOUAT, Geoffrey DURAN, George MICHAEL , Gaen PLANCHER

Comité scientifique

- Céline BAEYENS, Professeure, Université Grenoble-Alpes, France

- Joël BILLIEUX, Professeur, Université de Lausanne, Suisse

- Arnaud CARRE, Maître de Conférences, Université Savoie Mont-Blanc, France

- Fabien GIERSKI, Professeur, Université de Reims Champagne-Ardenne, France

- Delphine GRYNBERG, Professeure, Université de Lille, France

- Pierre MAURAGE, Professeur, UCLouvain, Belgique

Informations pratiques

Date : 15 et 16 mai 2025

Lieu : Université Lyon 2, Campus Berges du Rhône, 4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Inscription : Les inscriptions ouvriront prochainement.

Appel à communication : en cours, clôture le 1er mars 2025.

Pour plus d’informations sur le colloque GREPACO 2025: https://grepaco2025.sciencesconf.org/

Pour plus d’informations sur les membres et les projets du GREPACO : https://grepaco.org

Les maladies métaboliques avec expressions psychiatriques : le cas de la maladie de Wilson

Présentation

Certaines formes inaugurales de la maladie de Wilson peuvent être purement psychiatriques, le diagnostic doit ainsi être évoqué lors de la recherche d’une maladie somatique dans le cadre d’un diagnostic précoce notamment en cas de brutalité d’installation des symptômes, de leur atypicité ou d’une résistance au traitement psychotrope. Les informations présentées à l’occasion de cette réunion permettront certainement d’identifier de nouveaux patients actuellement mal diagnostiqués.

Cette réunion s’adresse aux professionnels médicaux et paramédicaux : médecins, psychiatres, somaticiens et addictologues, pharmaciens et biologistes, IDE (Infirmiers Diplômés d’État)… Les étudiants peuvent assister aux présentations (mais ne pourront pas bénéficier de l’hospitalité, en respect de la réglementation).

La maladie de Wilson

La maladie de Wilson est une maladie génétique caractérisée par l’accumulation toxique de cuivre dans l’organisme, notamment dans le foie et le cerveau. L’accumulation du cuivre dans le cerveau perturbe son fonctionnement et peut être à l’origine de troubles psychiatriques. Il s’agit d’une des rares maladies génétiques à pouvoir être traitée de manière efficace, d’où l’importance du diagnostic précoce.

Programme

17h30 – Accueil par Pr Caroline DEMILY – Psychiatre – Coordinatrice nationale GénoPsy – Campus Universitaire Le Vinatier et Dr Eduardo COUCHONNAL – Hépatopédiatre – Coordinateur CRMR constitutif Maladie de Wilson – HFME Lyon

17h40 – Le Bilan hépatique pour les psychiatres, illustration par la maladie de Wilson – Dr Olivier GUILLAUD – Hépatologue – CRMR Wilson HCL Lyon

18h05 – L’évaluation neurologique en psychiatrie – Dr Chloé LAURENCIN – Neurologue – CRMR Wilson HCL Lyon

18h20 – Les manifestations neurologiques dans la maladie de Wilson – Dr Aurélia POUJOIS – Neurologue – Coordinatrice nationale CRMR Maladie de Wilson – Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Paris

18h35 – La psychiatrie : une porte d’entrée pour certaines maladies rares ? – Pr Caroline DEMILY – Psychiatre – Coordinatrice nationale GénoPsy – Campus Universitaire Le Vinatier

18h50 – La Maladie de Wilson et ses marqueurs biologiques, sensibles et spécifiques – Dr François PARANT et Dr Cécile PAGAN– Biologistes – CRMR Wilson HCL Lyon

19h00 – Conclusion suivie d’un buffet dinatoire

Informations pratiques

- Date : jeudi 10 octobre 2024

- Lieu : amphithéâtre du Vinatier, bâtiment 416, 2e étage

- Inscription obligatoire par email : yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr

- Pour tout renseignement, contactez Patrick BRUNON par email patrick.brunon@orphalan.com ou au 07.52.91.63.36

GénoPsy recrute

Le Réseau GénoPsy : Troubles du comportement d’origine génétique, est un réseau national composé de 5 Centres de Référence Maladies Rares (CRMR) et de 6 Centres de Compétence Maladies Rares (CCMR). Le CRMR GénoPsy Lyon situé à l’hôpital du Vinatier en est le centre coordonnateur.

Labellisé en 2023 dans le cadre du nouveau Plan National maladies rares (PNMR3), il est porté par la filière de santé AnDDi-Rares.

Le réseau GénoPsy a pour objectif principal d’initier et de faciliter la collaboration entre les différents acteurs régionaux, nationaux et internationaux impliqués dans la recherche, le diagnostic, la formation et le soutien des personnes atteintes de maladies rares d’origine génétique avec des manifestations psychiatriques ainsi que de leur famille.

Description du poste

Placé·e sous la direction de la coordinatrice du réseau, la Professeure Caroline Demily, et en collaboration avec la cheffe de projet partenariats, le/la chef·fe de projet a pour mission de déployer la communication et d’animer le réseau.

Missions

Communication du Réseau GénoPsy

- Conception graphique

- Réalisation de vidéos

- Animation des réseaux sociaux

- Envoi d’une newsletter

- Création d’un site internet et de divers supports de communication

- Aide à la diffusion et à la reconnaissance de l’innovation clinique et scientifique

Animation du Réseau GénoPsy

- Organisation d’évènements scientifiques et grand public

- Faire le lien avec tous les CRMR et CCMR du réseau

- Mise en relation des acteurs du réseau pour construire des projets

- Aide à l’élaboration des projets de recherche

- Concourir à la bonne implantation des activités du réseau à l’échelon national

- Développer des synergies avec le Centre d’Excellence iMIND

- Veille scientifique

Formation

- Aide à l’élaboration et la promotion des formations du réseau

Gestion administrative

- Suivi de la base de données BAMARA

- Recueil des variables quantitatives de l’activité du CRMR Lyon

- Réalisation du bilan d’activité annuel, gestion des COPIL et rédaction des comptes-rendus

- Gestion des données / informations / indices qualité (recueil, saisie, analyse, diffusion, classement, suivi)

Profil recherché

- Avoir le sens de l’organisation et des priorités, pouvoir développer une vision intégrative

- Être dynamique et responsable de sa pratique

- Être disponible et flexible en termes d’horaires

- Être capable d’autonomie et de prise d’initiatives tout en respectant les règles de fonctionnement institutionnel

- Accompagner les porteurs de projet dans les démarches de recherche clinique (CCP, etc.)

- Pouvoir accompagner les autres professionnels dans les partenariats à tisser

- Capacités d’intégration au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.

Formation souhaitée

- Bac + 5 – Équivalent chefferie de projet ou scientifique

Expérience professionnelle

- Expérience dans le champ de la gestion de projet, valorisation, communication. Une connaissance de la psychiatrie, des maladies rares et/ou des troubles du neurodéveloppement serait appréciée

Connaissances spécifiques attendues

- Maîtrise de Microsoft Office, la suite Adobe, CANVA et WordPress

- Aisance rédactionnelle ainsi qu’à l’oral

- Pouvoir se déplacer en dehors de Lyon (Permis B)

Informations sur le poste

- Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable avec possibilité de pérennisation

- Cycle hebdomadaire du lundi au vendredi

- Temps de travail : 100%

- Amplitudes horaires : 8h30 – 19h00

(en fonction des activités, disponibilité en dehors de ces créneaux possible) - Télétravail possible

- Lieu d’exercice : pôle HU-ADIS sur le site du Campus Hospitalier le Vinatier

- Salaire : selon profil et expérience

- Prise de poste : souhaitée début octobre 2024

Vous souhaitez candidater

- Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 31 août 2024 aux adresses suivantes: caroline.demily@ch-le-vinatier.fr – jennifer.beneyton@ch-le-vinatier.fr

- Préciser dans l’objet du mail : « POSTE Chef de projet – Réseau GénoPsy »

Regarde-Moi

Co-créée avec la Compagnie l’Usine Éphémère, de jeunes personnes autistes du SESSAD les Passementiers ont monté une pièce de théâtre pour parler de leurs émotions, avec une représentation unique le vendredi 5 juillet 2024.

Des adolescents et jeunes adultes autistes accompagnés par le SESSAD Les Passementiers (Villeurbanne) sont montés sur scène pour présenter un nouveau projet inédit en collaboration avec la compagnie L’Usine Éphémère. Le public à assisté à une représentation théâtrale unique le vendredi 5 juillet 2024 au Théâtre de L’Île Ô à Lyon.

L’inclusion au cœur du projet culturel

Le SESSAD Les Passementiers du pôle HU-ADIS du Campus Hospitalier Le Vinatier est un Service d’Éducation Spécialisée et de Soin à Domicile accompagnant 25 jeunes âgé·es de 15 à 25 ans, tous et toutes concerné·es par un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), le plus souvent sans handicap intellectuel associé. Sa mission principale est l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle, en milieu ordinaire et au sein de la cité. Faire découvrir la richesse culturelle de la ville à ces jeunes constitue donc un des objectifs des professionnel·les du SESSAD. Dans le cadre de ce projet, cela se traduit par la participation active des jeunes à une expérience culturelle.

Le théâtre pour aborder les émotions

L’objectif était de proposer une co-création d’une représentation théâtrale au travers d’ateliers de découverte des métiers du spectacle vivant : théâtre, improvisation, création lumière et son. Ainsi, de janvier à juin 2024, des ateliers menés par Alexandre Streicher, Camille Neymarc et Victor Lassus ont permis aux apprentis comédiens et comédiennes de découvrir les codes du théâtre contemporain : comment utiliser le corps, la posture, le visage… pour communiquer une émotion. Une pièce de théâtre unique est ainsi née en écriture de plateau, avec pour thème principal les cinq émotions primaires et leurs déclinaisons : joie, colère, peur, dégoût, tristesse. Parallèlement, certains jeunes ont participé à la création des supports de communication du spectacle, avec le soutien des ateliers numériques proposés par la bibliothèque Jean Macé de Lyon.

Sensibiliser le grand public

La représentation théâtrale fût l’occasion de porter un message de sensibilisation et de déstigmatisation sur les Troubles du Spectre de l’Autisme auprès du grand public, afin de faire valoir les talents et compétences des jeunes concerné·es. Pour accompagner ce message, une exposition de sensibilisation et d’information sur les Troubles du Spectre de l’Autisme, élaborée en collaboration avec le Centre d’excellence iMIND, permettra de déconstruire les idées reçues.

Pour présenter ce projet inclusif, il semblait évident de choisir un lieu dans la cité et atypique tel que le Théâtre L’Île Ô à Lyon, reconnu pour son architecture singulière.

Les soutiens

- La Ferme du Vinatier et son dispositif d’accompagnement Éclats d’Art – Réseau des projets artistiques des unités de soin du Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole. Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé, coordonné et animé par interSTICES, et de la Métropole de Lyon.

- Les Scènes Ôtrement, Théâtre L’Île Ô

- La Bibliothèque municipale de Lyon – Bibliothèque Jean Macé (Lyon 7e).

- Entreprises du secteur privé: Apicil, Clovis Location, HM Renov26, Ouvertures-Sur-Mesure

Capsules vidéo

Repenser l’espace urbain pour les personnes autistes

Bonjour Marie Pieron, votre projet AutiSenCité vient d’être financé par l’ANR (agence nationale de recherche), sur quoi porte-t-il ?

En tant qu’élue à la ville d’Ivry, j’ai échangé avec des représentant·es des collectivités territoriales sur les questions d’inclusion des personnes autistes dans notre ville. À la suite de ça, avec le Club Vision et Autisme, nous avons organisé plusieurs événements et ateliers rassemblant jusqu’à 180 personnes, dans le but de mieux comprendre l’impact des particularités visuelles des personnes autistes sur leur expérience urbaine. Ces rencontres m’ont permis d’échanger avec divers professionnels, tels que des chercheurs en neuroscience, des cliniciens, des élus de différentes villes françaises, ainsi que des représentants de l’Université de Dublin et une géographe de Sorbonne Université, Florence Huguenin Richard qui a d’ailleurs rejoint le projet. J’ai aussi eu l’occasion d’échanger avec des personnes autistes et des parents qui m’ont fait part d’une préoccupation majeure : les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les personnes autistes lors de leurs déplacements à pied en ville : trop d’informations en même temps, un niveau de stimulation auditif et visuel intense, des lieux insécures (accès facile à la rue) . Il est crucial de recueillir ces témoignages et de collaborer avec les personnes autistes, les proches, les associations et les professionnels pour garantir la qualité de vie et l’autonomie des personnes autistes dans notre environnement urbain. Cet engagement participatif nous a permis de rédiger un livret regroupant les recherches et les témoignages sur l’expérience de la ville du point de vue des personnes autistes en espérant que les collectivités s’en emparent pour les projets d’aménagement urbain. Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin avec ce projet de recherche participative, AutiSenCité.

Quels sont les objectifs d’AutiSenCité?

Nous avons deux objectifs principaux : d’une part, favoriser l’autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes autistes dans la ville, et d’autre part, comprendre et atténuer les difficultés rencontrées lors de leurs déplacements urbains. Les témoignages recueillis sont souvent saisissant, certains allant jusqu’à qualifier ces déplacements de véritables épreuves, voire de torture. Cette réalité nous pousse à prendre conscience de l’ampleur des difficultés rencontrées. Même ceux qui parviennent à surmonter ces obstacles témoignent des efforts considérables que cela leur demande. Lors de mes propres déplacements en ville avec eux, j’ai pu constater à quel point cela représentait un véritable défi, se traduisant souvent par l’apparition de stéréotypies et une fatigue intense à la fin du trajet. Il est donc crucial de comprendre le véritable coût, parfois invisible, de ces déplacements en ville, même pour ceux qui parviennent à les accomplir.

Comment allez-vous procéder ?

Notre étude se divise en deux parties distinctes.

Tout d’abord, nous travaillons à la construction d’une méthodologie d’évaluation sensorielle de la ville en collaboration avec des personnes autistes, des proches et des professionnels. Cette approche participative garantit que chaque terme utilisé dans nos échelles d’évaluation sensorielle reflète la réalité vécue par les personnes autistes. Des pictogrammes seront aussi associés à ces termes pour recueillir la parole la plus large possible au sein du spectre. Une fois cette méthodologie établie, nous recueillerons les retours des personnes autistes sur des aspects spécifiques de leur expérience urbaine : quels sont les aménagements qui sont bien ressentis, et ceux qui posent problème ?

Lorsque nous aurons terminé cette tâche, nous proposerons de réaliser des marches sensorielles dans des villes partenaires ou dans des universités (atypie-Friendly fait partie du consortium), où nous accompagnerons des personnes autistes sur des trajets familiers au cours desquels ils seront filmés, à bonne distance. Nous analyserons leurs réactions aux stimuli sensoriels (klaxons, sirènes, enseignes lumineuses, motos qui pétaradent, etc.), recueillerons des données sur l’environnement (mesure sonore à l’aide de l’application de science participative NoiseCapture) et leur demanderons de compléter les échelles d’évaluation. Ces observations nous permettront de dégager un indice d’évaluation sensorielle de l’environnement, alliant résultats scientifiques et sociétaux.

Quels sont les résultats attendus ?

La recherche participative offre l’avantage de diffuser rapidement les résultats à la société. Sur le plan sociétal, cela se traduit par la création d’un kit d’évaluation sensorielle de l’environnement, ainsi qu’une grille d’évaluation accessible aux non-scientifiques. Ces outils seront notamment utiles pour les structures comme les IME ou les SESSAD, qui accompagnent des groupes de jeunes et peuvent ainsi identifier les problèmes sensoriels sur les trajets quotidiens.

Nous prévoyons de collaborer avec cinq villes pour aller plus loin dans notre démarche dont la métropole de Lyon. Sur leur territoire, des parcours spécifiques seront effectués, et une urbaniste travaillera avec elles pour envisager des améliorations concrètes en termes de micro-aménagement. Notre approche repose sur une science frugale, visant à maximiser les résultats avec un investissement minimal. Nous espérons que ces recherches seront intégrées dans les documents d’urbanisme des villes, par exemple, dans le cadre de grands projets de renouvellement urbain ou par la commission intercommunale d’accessibilité. L’objectif est d’incorporer la prise en compte de la sensorialité dans les cahiers des charges ou les plans climat-air-énergie, car actuellement, il n’existe ni norme ni standard concernant l’accessibilité de la ville aux personnes autistes.

Ce projet est un projet de recherche participative, pouvez-vous nous dire comment cela se manifeste ?

La gouvernance de notre projet implique diverses parties prenantes, notamment des personnes autistes, des associations, des collectivités territoriales, des chercheurs et des cliniciens. Cette gouvernance joue un rôle crucial dans la prise de décision concernant toutes nos actions.

Par exemple, l’une de nos premières discussions a porté sur les termes à utiliser pour désigner les personnes autistes. Nous avons débattu des différentes terminologies, de leurs implications, et nous avons conclu que l’utilisation du terme « personnes autistes » était préférable, et nous avons banni tout vocabulaire médical. Cette décision, prise au sein de la gouvernance, souligne l’importance de reconnaître le rôle et l’expertise des personnes autistes dans tout le processus. Nous avons également travaillé sur notre mode de communication interne. Cela demande du temps, de la diplomatie et du compromis.

Ces discussions mettent en lumière les défis de la recherche participative et la manière dont elle est perçue au sein de la communauté scientifique. Comment faire pour que la communauté scientifique comprenne qu’on utilise en recherche participative des critères scientifiques identiques à ceux des autres types de recherche en termes de rigueur, etc. ?

Les personnes concernées, qui ont rejoint le projet progressivement, ont chacune leur vécu. Cependant, passer de l’individuel au collectif reste un défi. Cela dit, on mesure déjà l’impact significatif des contributions des personnes autistes sur notre protocole de recherche.

En définitive, leur participation enrichissante met en évidence l’importance de leur inclusion dans la gouvernance des projets de recherche participative. Sans eux, nous aurions probablement omis des aspects cruciaux, notamment en ce qui concerne la perception visuelle. Cela souligne l’importance capitale de leur implication dans ces processus.

Pour en savoir plus :

1er congrès sur la Pair-Aidance Familiale Professionnelle

Présentation

Rejoignez-nous le 3 juin 2024 pour le 1er congrès sur la Pair-Aidance Familiale Professionnelle, co-porté par le Réseau Génopsy et iMIND!

Lors de cette journée, vous aurez l’opportunité d’explorer divers aspects de ce métier, notamment son intégration dans les équipes de soins, son rôle dans l’accompagnement des familles sur le long terme, et son impact dans l’animation de groupes de psychoéducation.

Des présentations, des témoignages et des échanges viendront enrichir la compréhension de la pair-aidance familiale professionnelle, mettant en lumière son potentiel pour améliorer le bien-être des aidants familiaux et des personnes en situation de vulnérabilité.

Programme

Replay

04/10/21, par Jennifer Beneyton

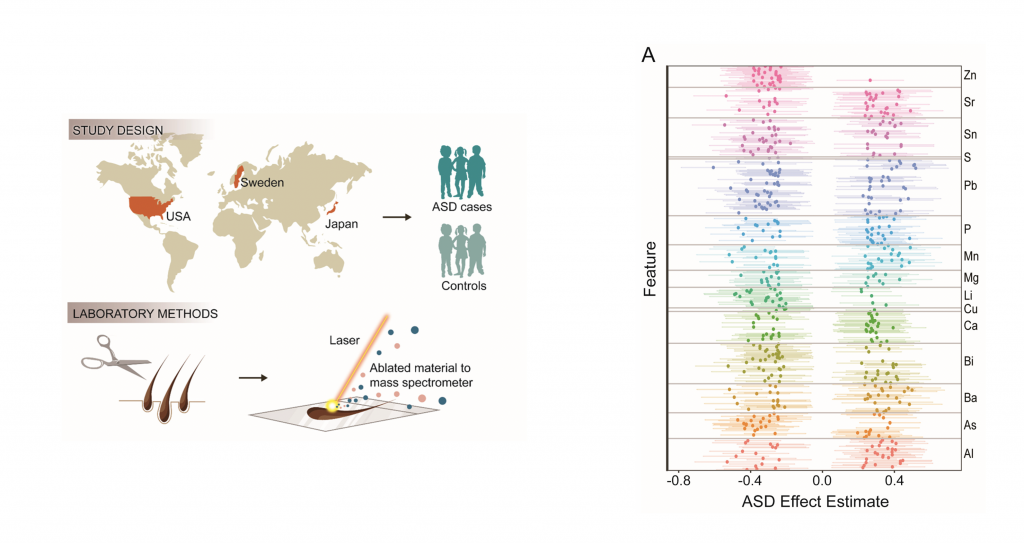

Nouvelle publication iMIND dans Molecular Psychiatry

Présentation

L’amélioration de la qualité de vie des personnes avec des troubles du neurodéveloppement reste au coeur des préoccupations de l’hôpital du Vinatier, de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod et du Centre d’Excellence iMIND. Pour ce faire, il est urgent d’améliorer la démarche diagnostique, le repérage précoce et la compréhension des mécanismes biologiques impliqués. Une équipe de chercheurs·es Vinatier/iMIND, sous l’impulsion de la Professeure Caroline Demily, explore une piste prometteuse dans ce domaine en se concentrant sur les interactions entre le corps et le cerveau. En effet, la recherche sur les troubles du neurodéveloppement dont l’autisme se concentre largement sur le cerveau. Or, comme le cerveau interagit de façon continue avec le reste du corps, l’étude des interactions entre le cerveau et d’autres organes, comme les intestins et la peau, semble particulièrement intéressante. Cette hypothèse de recherche, acceptée dans la revue universitaire internationale Molecular Psychiatry appartenant au prestigieux groupe d’édition Nature Publishing, examine le potentiel de l’imagerie cellulaire en 3D par microscopie à feuilles de lumière pour étudier la biologie du développement et la connectivité le cerveau et d’autres organes périphériques, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour une prise en charge davantage personnalisée.

Publication

Soumier A, Lio G, Demily C (2024) Current and future applications of light-sheet imaging for identifying molecular and developmental processes in autism spectrum disorders, Molecular Psychiatry.

Lien vers l’article : https://www.nature.com/articles/s41380-024-02487-8

Newsletter

04/10/21, par Jennifer Beneyton

Série vidéo : déconstruisons les idées reçues sur l'autisme

Newsletter

Les comportements défis : entre compétences professionnelles et familiales

Présentation

Ce webinaire vous propose de discuter de stratégies pratiques permettant aux familles d’être pleinement impliquées dans la prévention et la gestion des comportements défis de leur proche, mais aussi des moyens de favoriser une approche intégrée et collaborative, où les professionnels de l’accompagnement au quotidien et en santé soutiennent de manière constructive les compétences des familles, mais aussi leurs désarrois et interrogations, afin de co-porter les processus décisionnels et les interventions.

Nous explorerons comment cette mutualisation des compétences peut enrichir les expertises professionnelles et familiales pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées, et de leur entourage familial et professionnel.

Rejoignez-nous pour ce webinaire qui promet d’être passionnant afin de construire des réponses plus participatives et efficaces pour soutenir les personnes concernées.

Intervenantes

- Sophie Biette, parent, administratrice Unapei et présidente de l’Adapei Loire-Atlantique

- Caroline Demily, psychiatre, cheffe du pôle HU-ADIS de l’hôpital du Vinatier et coordinatrice du Centre d’Excellence autisme et TND iMIND

Explorer les liens entre TDAH et sport de haut niveau

Nouveau projet de recherche participative iMIND

Le centre d’excellence autisme et troubles du neurodéveloppement (TND), vise à offrir un soutien aux personnes concernées, en mettant l’accent sur la compréhension des besoins spécifiques de chaque individu. Il initie des stratégies de recherches participatives pour mieux dépister et accompagner les TND.

Dans ce cadre, plusieurs institutions se réunissent pour réaliser une recherche scientifique concernant le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) chez les sportifs de haut niveau.