Divercity recrute !

Contexte : le dispositif Divercity

Depuis l’adoption en 2005 de la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public doivent être accessibles. Si des aménagements existent, ils ciblent encore majoritairement les handicaps visibles, en particulier les difficultés motrices (rampes, sanitaires adaptés, etc.). Or, 80% des handicaps ne se voient pas. Les troubles du neurodéveloppement (TND), qui concernent une personne sur six, font le plus souvent partie de ces handicaps.

Pour répondre à ces besoins, le Centre iMIND présente Divercity, un réseau de lieux adaptés aux personnes avec TND. Ces lieux ont été sensibilisés grâce à une série de capsules vidéo présentant les difficultés rencontrées par ce public. En mettant en place des aménagements simples et peu coûteux, les établissements recevant du public peuvent adapter leur accueil afin de favoriser l’inclusion des personnes avec TND.

Dans quelques mois, une application mobile répertoriera les lieux ayant rejoint Divercity. Elle permettra aux personnes qui le souhaitent de repérer ces lieux plus facilement.

Divercity et la recherche

Divercity est un dispositif innovant. C’est la première fois que des aménagements de ce type sont mis en place en conditions réelles. À ce titre, des projets de recherche ont vu le jour afin de valider la pertinence du dispositif et son impact sur la qualité de vie des populations concernées.

- Une première étude (confiée au cabinet de design sociétal Mengrov) vise à évaluer les comportements des commerçants suite à la sensibilisation effectuée par les capsules vidéo.

- Une deuxième étude (menée par l’Université Lumière Lyon 2) servira à vérifier l’acceptabilité des aménagements par les commerçants. Elle mettra en lumière les obstacles rencontrés par les commerçants, l’objectif étant de lever ces problèmes.

- Enfin, une troisième étude (conduite par iMIND, le Vinatier et l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod) servira à analyser les effets de Divercity en milieu écologique. D’une part, on étudiera les données de l’application Divercity afin d’observer comment les utilisateurs interagissent avec l’écosystème. D’autre part, on évaluera la pertinence des aménagements mis en place (ces derniers ayant été proposé sur la base de déclarations et n’ayant jamais été testés hors d’un milieu contrôlé).

Les postes à pourvoir

Un·e ingénieur·e de recherche et un·e stagiaire de M2 (Université Lyon 2)

Nous recherchons un·e ingénieur·e de recherche et un·e stagiaire de M2 afin d’évaluer l’acceptabilité des aménagements par les responsables d’établissements recevant du public (ex. : commerçants, artisans…). L’objectif est de mettre en lumière les leviers et d’anticiper les obstacles des professionnels à mettre en place les aménagements nécessaires à l’accueil des personnes avec TND. L’étude reposera sur :

- La diffusion d’un questionnaire auprès d’un large panel pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils souhaitent ou non rentrer dans le dispositif.

- La réalisation d’entretiens auprès d’établissements ayant déjà rejoint Divercity pour évaluer leur expérience vécue, l’impact sur leurs comportements, leurs attentes, etc.

Points clés du poste d’ingénieur·e de recherche :

- Statut : Ingénieur·e de recherche CDD

- Spécialité/domaine : Santé, psychologie, neurosciences

- Contrat : CDD

- Quotité souhaitée : temps plein

- Durée du contrat : 6 mois

- Date de prise de poste souhaitée : mi-janvier

- Lieu : Université Lyon 2 (campus PDA), avec déplacements auprès des établissements partenaires à prévoir.

- Salaire mensuel brut : 2974 euros par mois, le remboursement des transports en commun et complémentaire santé et 10% de prime de précarité.

Points clés du poste de stagiaire :

- Statut : Stagiaire

- Spécialité/domaine : Santé, psychologie, neurosciences

- Durée du contrat : 6 mois

- Date de prise de poste souhaitée : début janvier

- Durée : 5 à 6 mois à temps plein.

- Lieu : Université Lyon 2 (campus PDA), avec déplacements auprès des établissements partenaires à prévoir.

- Encadrement : équipe de recherche en psychologie sociale – Université Lyon 2.

- Indemnisation : gratification légale de stage + prise en charge des déplacements urbains.

Les missions de l’ingénieur·e de recherche et du·de la stagiaire de M2 consisteront à :

- Contribuer à l’élaboration et au test des outils d’enquête (questionnaire quantitatif et guide d’entretien qualitatif).

- Participer à la diffusion des enquêtes et à la collecte des données (≈ 250 questionnaires + 25 entretiens).

- Participer au traitement et à l’analyse des données recueillies.

- Contribuer à la rédaction de rapports de recherche et à la préparation de supports de restitution.

Leurs activités principales seront les suivantes :

- Diffusion des questionnaires via les réseaux partenaires.

- Organisation et conduite des entretiens qualitatifs auprès des établissements.

- Transcription et codage des données qualitatives.

- Analyse statistique des données quantitatives (SPSS, R ou équivalent).

- Rédaction de notes de synthèse et participation aux restitutions collectives.

Profil recherché : Il est attendu du·de la candidat·e qu’il ou elle ait validé/poursuive un Master 2 en psychologie sociale, psychologie de la santé, neurosciences comportementales, ou sciences cognitives appliquées, avec de bonnes compétences en méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. L’obtention d’un Master 2 en santé publique est pertinent à condition que l’étudiant·e ait une formation ou un intérêt marqué pour les méthodes de recherche en sciences sociales (enquêtes, entretiens, analyses statistiques, etc.).

Le détail complet des offres se trouve sur les fiches de poste d’ingénieur·e de recherche et de stagiaire.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Christine Morin-Messabel (christine.morin-messabel@univ-lyon2.fr) et Ludivine Jamain (ludivine.jamain@univ-lyon2.fr) avant le 30 novembre 2025 (pour le·la stagiaire) ou avant le 12 décembre 2025 (pour l’ingénieur·e de recherche).

Annonce iMIND

A lire également

Divercity

Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.

En savoir plus

Hyperphagie et troubles du neurodéveloppement : comprendre et accompagner

Résumé

Les personnes avec trouble du neurodéveloppement (TND) semblent plus fréquemment concernées par des troubles du comportement alimentaire (TCA) tels que l’anorexie mentale, la boulimie ou l’hyperphagie boulimique. Ces troubles, qui affectent la relation à la nourriture et à l’image du corps, entraînent souvent une souffrance psychologique importante et des répercussions sur la santé physique et mentale.

Ce webinaire proposera une meilleure compréhension des TCA notamment à travers le modèle de Fairburn qui met en évidence les liens entre poids, forme corporelle et estime de soi. Le témoignage d’une personne concernée par l’hyperphagie, ayant reçu un double diagnostic TSA/TDAH apportera un éclairage concret sur les enjeux du repérage et de la prise en charge. Les intervenant·e·s aborderont également la place des émotions, les comorbidités ainsi que les différentes approches thérapeutiques, médicamenteuse ou non, contribuant à améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Intervenant·e·s

- Dre Marine FABROWSKI, psychiatre à Addipsy

- Régis JOLY, personne concernée

Modalités

- Date : vendredi 5 décembre 2025, de 12h30 à 13h30

- Inscription : https://us06web.zoom.us/meeting/register/EY24ciRSS-KK7V0js-5BBg

Autisme : les différences entre filles et garçons sont-elles présentes dès la naissance ?

Les débats sont animés au sujet des manifestations genrées du trouble du spectre de l’autisme (TSA). De fait, beaucoup de filles et de femmes autistes passent inaperçues, malgré des difficultés dans la communication et les interactions sociales. Le DSM-5, l’un des principaux ouvrages de classification psychiatrique, estime d’ailleurs qu’il y aurait 1 femme autiste diagnostiquée pour 4 hommes autistes. Est-ce parce qu’il y a réellement moins de femmes que d’hommes autistes, ou est-ce dû à des manifestations différentes du trouble selon le genre et/ou le sexe ? Un précédent article d’iMIND avait déjà exploré la question du sous-diagnostic des femmes autistes en parlant de “signes” d’autisme moins reconnaissables et de la tendance des femmes autistes à mieux dissimuler leurs particularités.

Considérant l’hétérogénéité du TSA, des chercheur·euse·s du Centre d’excellence sur l’autisme de l’Université de Californie à San Diego ont décidé d’étudier les différences entre les sexes chez des jeunes enfants autistes de 12 à 48 mois. Étudier ces différences dès le plus jeune âge permettrait entre autres de limiter les biais induits par le camouflage social et d’observer les variations du trouble quand il est visible.

Comment l’équipe de recherche a-t-elle procédé ?

La population étudiée

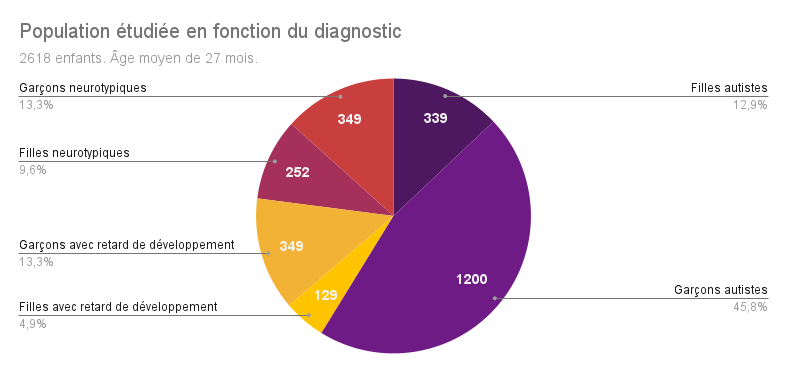

D’autres études sur le sujet ont déjà été effectuées, mais leurs résultats divergent grandement en raison de la taille de la population étudiée, de la durée de l’étude ou encore des méthodes employées. Ici, les chercheur·euse·s de San Diego ont pu suivre 2618 enfants de 12 à 48 mois entre 2002 et 2022. 75% d’entre eux avaient été repérés grâce au modèle Get SET Early®, un programme états-unien de dépistage de l’autisme dès 12 mois lors des visites de contrôle chez le ou la pédiatre. Les 25% d’enfants restants avaient été adressés au Centre pour une évaluation de leur développement. Dans chaque cas, les parents ont participé au dépistage en remplissant le questionnaire Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile™ Infant-Toddler Checklist.

Passé ce dépistage initial, des professionnel·le·s de santé ont effectué 18 tests chez chaque enfant afin notamment de diagnostiquer un potentiel autisme, mais aussi d’évaluer les compétences sociales, la compréhension et l’expression orale, la gestuelle, la motricité et de la perception visuelle.

Lors d’un dépistage, on utilise des échelles dont la sensibilité permet de repérer la plupart des personnes autistes. Elles permettent de ne pas passer à côté de cas, mais peuvent aussi identifier à tort certaines personnes non autistes : on parle alors de faux positifs. Le dépistage permet d’orienter les professionnel·le·s vers un diagnostic.

Lors d’un diagnostic, on utilise des échelles dont la spécificité permet de confirmer avec précision la présence de l’autisme. Cependant, elles peuvent parfois ne pas détecter certaines personnes avec une forme plus discrète : on parle alors de faux négatifs. Le diagnostic permet de confirmer la présence ou non d’un TSA.

⇒ Les échelles de dépistage et de diagnostic ont toutes deux leurs atouts et leurs faiblesses. Une évaluation clinique doit toujours être nuancée.

À l’issue des tests diagnostiques, les jeunes enfants ont été séparés en trois groupes : les enfants autistes, les enfants avec un retard de développement et les enfants neurotypiques (au fonctionnement neurologique considéré dans la norme).

Les analyses menées

Les chercheur·euse·s ont mené trois types d’analyse :

- une comparaison entre les filles et les garçons à un moment fixe,

- une comparaison classant tous les enfants par niveau de performance,

- une comparaison entre les filles et les garçons sur le temps long.

Comparaison entre les filles et les garçons de chaque groupe

En premier lieu, les chercheur·euse·s ont analysé les différences entre les sexes pour chaque groupe d’enfants. En effet, chercher les différences seulement entre les filles et les garçons autistes aurait été une démarche incomplète : il faut pouvoir comparer avec les enfants neurotypiques. Pour effectuer ces comparaisons, l’équipe de recherche a inclus des données relevées à différents moments, afin de limiter les effets liés aux âges différents des participant·e·s.

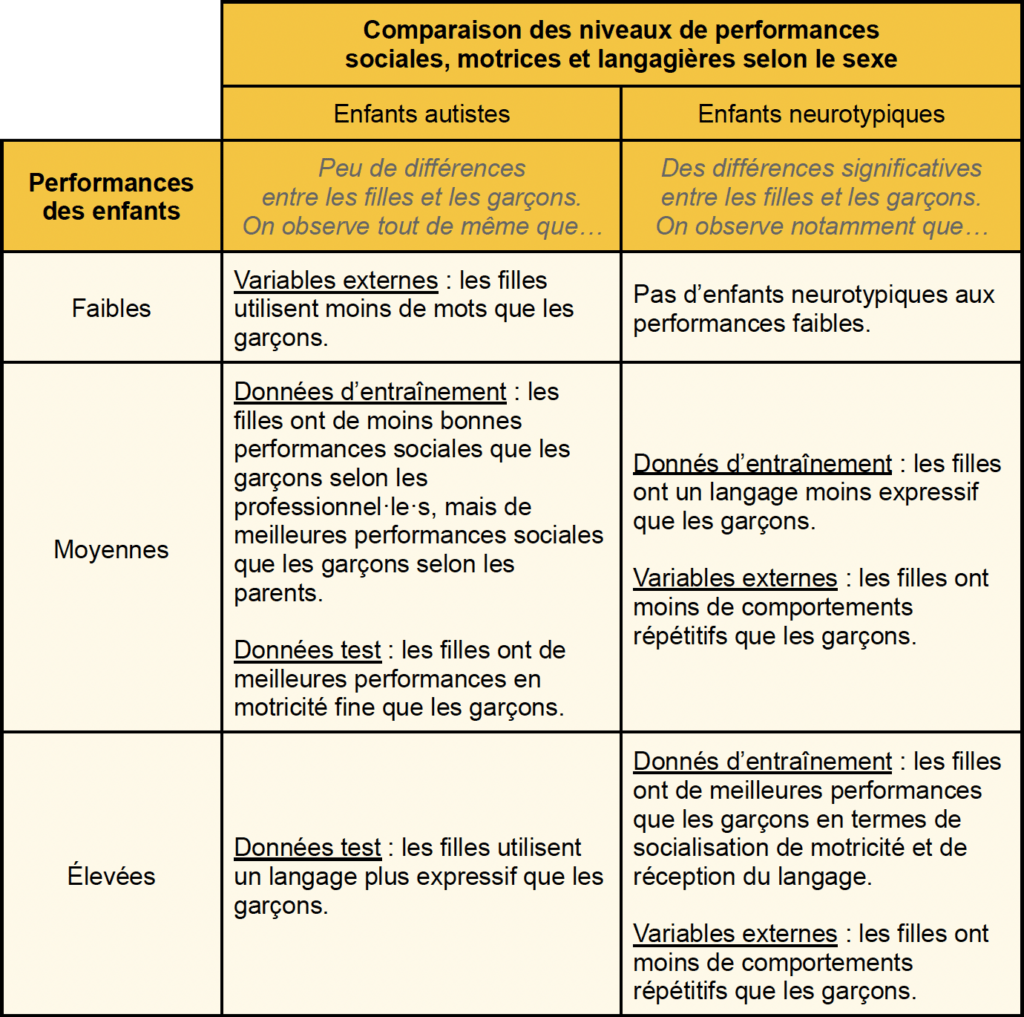

Chez les enfants autistes, les garçons avaient des scores inférieurs à ceux des filles dans le questionnaire de dépistage rempli par les parents. Cependant, dans 17 tests diagnostiques sur 18, les chercheur·euse·s ont noté qu’il n’y avait pas de différences significatives entre filles et garçons. La seule différence se trouvait au niveau des compétences dans la vie quotidienne, évaluées par les Vineland Adaptative Behavior Scales, où les filles avaient un meilleur score.

Chez les enfants ayant un retard de développement, il n’y avait pas non plus de différences significatives entre filles et garçons.

Chez les enfants neurotypiques en revanche, les garçons avaient des performances moindres que les filles à la fois dans le questionnaire de dépistage rempli par les parents et dans 10 des tests diagnostiques effectués par les professionnel·le·s de santé. Les filles neurotypiques avaient de meilleurs scores dans des domaines comme la motricité fine, le langage ou la perception visuelle.

Comparaison par niveau de performance des nourrissons

Plutôt que de simplement en rester à des comparaisons entre filles et garçons autistes, neurotypiques et avec un retard de développement, les chercheur·euse·s ont essayé de comparer tous les enfants, peu importe à quel groupe ils ou elles appartenaient. L’équipe de recherche a utilisé la Similarity Network Fusion (SNF), une méthode algorithmique permettant de regrouper les profils qui vont naturellement ensemble en combinant le plus de données possible. Ici, des mesures de signes de l’autisme (avec l’Autism Diagnostic Observation Schedule, ou ADOS), du comportement adaptatif – autonomie, communication – (avec les Échelles de comportement adaptatif Vineland) et du développement cognitif (avec les Mullen Scales of Early Learning, ou MSEL) ont été utilisées.

La Similarity Network Fusion (SNF) est une technique d’analyse par grappe : les profils des enfants ont été examinés dans le but de déterminer les regroupements naturels en fonction des performances sociales, motrices ou langagières.

Cette analyse par grappe a eu lieu en deux étapes :

- Tout d’abord, on a pris 80% des enfants (1337) et la SNF a permis de constater qu’il était possible de les classer en trois groupes selon leur niveau de performance (élevé, moyen ou faible). Ces enfants ont permis d’avoir des données d’entraînement pour le modèle pendant sa conception.

- Ensuite, ces trois groupes ont été étendus aux 20% d’enfants restants afin de valider la pertinence du modèle. Ces enfants ont permis de tester le modèle une fois qu’il a été créé (données de test).

Les groupes n’ont été formés qu’avec les données de trois tests différents (ADOS, Vineland et MSEL). Toutefois, les chercheur·euse·s ont aussi utilisé les mesures récoltées par d’autres tests (les variables externes) afin d’être plus exhaustif·ve·s.

Il semblerait donc que les filles et les garçons autistes se ressemblent bien plus entre eux que les filles et les garçons neurotypiques, malgré quelques éléments allant globalement dans le sens de meilleures capacités pour les filles peu importe la catégorie.

Analyses sur le long terme

Enfin, les chercheur·euse·s ont effectué une analyse dans la durée, en observant la trajectoire des enfants autistes et des enfants neurotypiques à travers le temps (de 12 à 48 mois).

Chez les enfants autistes, il n’y avait pas de différence au début ; mais dans le temps, les résultats des garçons montraient une dégradation progressive des compétences sociales.

Chez les enfants neurotypiques, les filles avaient de bien meilleurs scores au début concernant la socialisation, la perception visuelle et le comportement. Elles présentaient aussi moins d’intérêts restreints. Sur le temps long, les filles s’amélioraient également plus que les garçons.

Quelles sont les conclusions de cette étude ?

De manière générale, chez les enfants de 12 à 48 mois, il semblerait que les filles et garçons autistes soient bien plus proches entre eux comparativement aux filles et aux garçons neurotypiques. Les quelques différences relevées selon le sexe parmi les jeunes enfants autistes ne sont en effet pas statistiquement significatives.

Ce résultat va à l’encontre d’autres études sur le sujet. Selon les auteur·ice·s de l’étude, cela peut s’expliquer de deux manières :

- une première hypothèse incrimine les études précédentes : il se peut qu’elles aient eu des problèmes de méthodologie (taille des échantillons, mesures choisies) ;

- une seconde hypothèse propose que les différences entre les sexes n’existent pas au moment où les signes de l’autisme apparaissent, mais qu’elles surviennent par la suite en raison de facteurs psychosociaux (comme l’engagement des parents) ou biologiques (comme les hormones) lors du développement.

Recontextualisation de l’étude

Pour approfondir la compréhension et confronter différentes perspectives, nous avons interrogé Adeline Lacroix, docteure en neurosciences, dont le travail sur l’autisme a toujours été parcouru par la question des différences liées au sexe et au genre. Cette rencontre nous a permis d’obtenir un regard critique sur cette récente étude et de la recontextualiser.

Adeline Lacroix est chercheuse en neurosciences. Suite à l’annonce de son diagnostic d’autisme, elle reprend des études en psychologie et soutient sa thèse à Grenoble en 2022, dans laquelle elle s’intéresse à la perception des visages dans l’autisme. Ses travaux se penchent sur les différences liées au sexe et au genre dans l’autisme, une thématique qu’elle poursuit actuellement dans le cadre d’un post-doctorat au Canada. |

Comment interpréter les résultats ?

Un raisonnement circulaire au niveau du recrutement des participants à l’étude

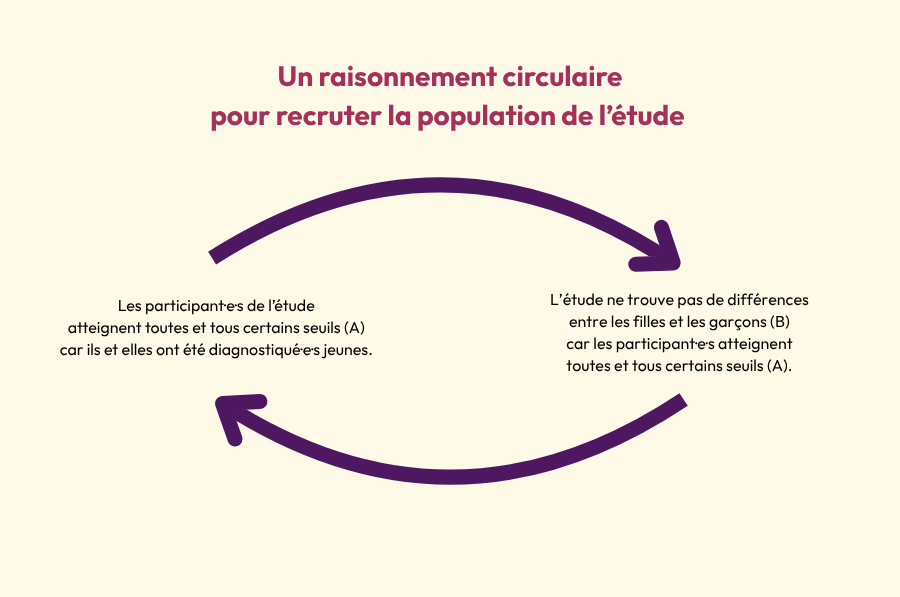

Selon Adeline Lacroix, les résultats sont potentiellement restreints à une certaine population autiste, et la population étudiée ne représente pas forcément tout le spectre. Les enfants ont été classés en deux groupes distincts : d’une part les neurotypiques, et d’autre part les enfants présentant un TSA. Or, ces enfants autistes ont toutes et tous été diagnostiqué·e·s, ce qui signifie qu’ils et elles atteignent déjà un score seuil à certaines échelles de dépistage et de diagnostic. Cette démarche ne permet donc pas de prendre en compte tout le spectre, puisqu’une partie des personnes autistes ne reçoivent un diagnostic que plus tardivement.

L’équipe de recherche elle-même indique que son étude ne prend pas en compte toutes les personnes autistes à haut niveau de fonctionnement : elles passeraient entre les mailles du programme Get SET Early®. De même, les outils diagnostiques utilisés pourraient ne pas repérer une partie des profils féminins.

Ainsi, il faut modérer l’interprétation de l’étude quant à la partie du spectre concernée. Le fait qu’il n’y ait pas de différences entre les sexes pour les jeunes enfants autistes est peut-être observable pour cette population, mais le résultat n’est pas forcément extrapolable à tout le spectre de l’autisme.

Adeline Lacroix mentionne une étude de Chawarska qui obtenait des résultats contradictoires. Dans celle-ci, on avait suivi des enfants à haute ou basse probabilité d’être autiste selon qu’ils ou elles aient un frère ou une sœur autiste. L’autisme ayant une forte composante génétique, il est plus fréquent pour une personne de présenter des traits autistiques ou d’être autiste si sa famille comporte des personnes autistes.

Dans cette étude, des différences précoces étaient déjà observées entre les filles et les garçons à forte probabilité d’être autiste – notamment par eye-tracking, où les filles avaient déjà une plus forte attention pour les visages que les garçons. Il est donc possible qu’il existe déjà des processus de compensation au plus jeune âge.

Cette étude a toutefois elle aussi des limites : elle se base sur le suivi de personnes à haute ou basse probabilité d’être autiste (et non pas sur le suivi de personnes autistes à proprement parler), et la population étudiée est bien plus restreinte. Cependant, il est intéressant de croiser les sources, puisque toutes les études ont leurs limites et qu’on ne peut pas tirer de raisonnement hâtif.

Des trajectoires développementales différentes chez toutes et tous

Revenons à l’étude de départ, qui suppose que les différences entre filles et garçons autistes apparaissent avec le temps, sous des effets biologiques et/ou sociaux. Adeline Lacroix appuie cette hypothèse, mais insiste sur le fait que les différences liées au sexe et au genre s’appliquent à toutes et tous, autistes comme non-autistes. Elles peuvent certes impacter les manifestations de l’autisme, mais elles ne sont pas propres à l’autisme.

D’où vient le biais genré dans l’autisme ?

Un biais de la part des clinicien·ne·s…

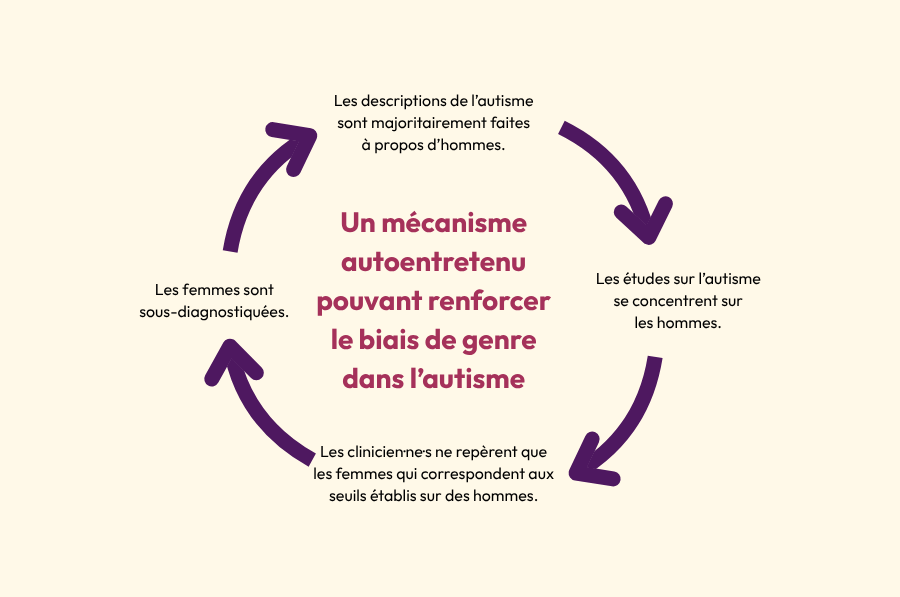

S’il y a des manifestations parfois différentes de l’autisme chez les hommes et les femmes, il faut noter qu’un biais de la part des clinicien·ne·s est possible. Adeline Lacroix pose l’hypothèse d’un mécanisme autoentretenu lié à un biais historique dans l’étude de l’autisme. Comme les premières descriptions de l’autisme ont été basées sur l’observation de jeunes garçons, les clinicien·ne·s n’ont pas toujours connaissance de l’existence de femmes autistes et pourraient avoir des difficultés à repérer ces dernières. On fait donc moins de recherche sur les femmes autistes de tout le spectre, et les femmes diagnostiquées sont celles qui correspondent aux seuils pensés pour les hommes. On pourrait donc passer à côté d’une partie du spectre de l’autisme. Dans son livre Autisme au féminin, Adeline Lacroix souligne que parmi les témoignages, une des caractéristiques communes à de nombreuses femmes autistes est d’avoir reçu des diagnostics psychiatriques erronés avant d’arriver sur la piste de l’autisme.

…mais aussi du reste de la société

Ce biais genré pourrait ne pas se limiter aux clinicien·ne·s. Adeline Lacroix nous fait part d’une étude de Whitlock au cours de laquelle des chercheur·euse·s ont présenté des vignettes cliniques à du personnel éducatif d’école primaire. Chaque vignette comprenait un prénom masculin ou féminin, ainsi que la description d’un profil qui pouvait rappeler l’autisme, le TDAH ou l’anxiété de séparation. Certains profils correspondaient à un autisme plus “féminin” et d’autres à un autisme plus “masculin”. Si le profil autistique était plus “masculin” le personnel éducatif pensait plus vite à proposer un suivi par un·e professionnel·le, quel que soit le genre du prénom sur la vignette. En revanche, si le profil autistique était plus “féminin”, le personnel éducatif avait plus de mal à identifier que l’enfant pouvait être autiste. Avec un prénom masculin et un “profil féminin”, le personnel éducatif supposait que l’enfant était peut-être autiste ; mais avec un prénom féminin et la même description, le personnel éducatif se posait significativement moins la question de l’autisme. Ainsi, à manifestation identique, si le profil est plus discret, les filles autistes sont beaucoup moins repérées par l’entourage que les garçons.

Quelles précautions prendre pour parler de cette étude ?

Les chercheurs de San Diego ont choisi d’étudier des jeunes enfants, ce qui apporte un réel intérêt quant aux travaux sur l’autisme au féminin car il s’agit d’un âge où les stratégies de camouflage social existent peu ou pas. Toutefois, conclure qu’il n’y a pas de différences entre les filles et les garçons autistes chez les jeunes enfants de tout le spectre pourrait être précipité. Il serait plus juste de retenir de cette étude qu’à un âge précoce, pour les enfants qui ont un diagnostic précoce, les différences existent peu.

⇒ Un profil plus discret ou moins remarquable à cet âge peut tout à fait relever du TSA.

Ressources

- Étude des chercheur·euse·s de San Diego

- Article d’iMIND : TSA et genre : pourquoi les femmes autistes sont-elles sous-diagnostiquées ?

- Article sur l’outil de dépistage de l’autisme Get SET Early®

- Définition de l’analyse par grappes

- Étude sur les différences entre les sexes chez des enfants à haute ou basse probabilité d’être autiste

- Étude sur la reconnaissance des signes de l’autisme par du personnel éducatif

- Article d’iMIND : Autisme et diversité de genre

- Journée iMIND #3 – Explorer les diversités : à l’intersection des identités trans et de l’autisme

Autisme et diversité de genre

Contexte de l’étude

Une corrélation possible entre trouble du spectre de l’autisme et identité de genre ?

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du neurodéveloppement (TND) qui impacte notamment la communication et les interactions sociales. Il peut influencer la manière dont une personne perçoit et exprime son identité, y compris son identité de genre. Le genre est une construction sociale : il correspond aux rôles, comportements et attentes qu’une société attribue aux personnes en fonction de leur apparence ou de leur sexe assigné à la naissance, et il peut varier selon les cultures et les époques.

Dans ce contexte, il semble pertinent d’examiner les liens entre autisme et genre. Des clinicien·ne·s-chercheur·euse·s comme Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi, du pôle Hospitalo-Universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, ont observé dans leur pratique que de nombreuses personnes autistes s’identifient en dehors des normes de genre traditionnelles. Cela signifie que leur genre ressenti ne correspond pas toujours à celui qui leur a été assigné à la naissance, ce qui les place au sein de la diversité de genre. Cette observation invite à mieux comprendre comment se construit l’identité de genre pour les personnes autistes.

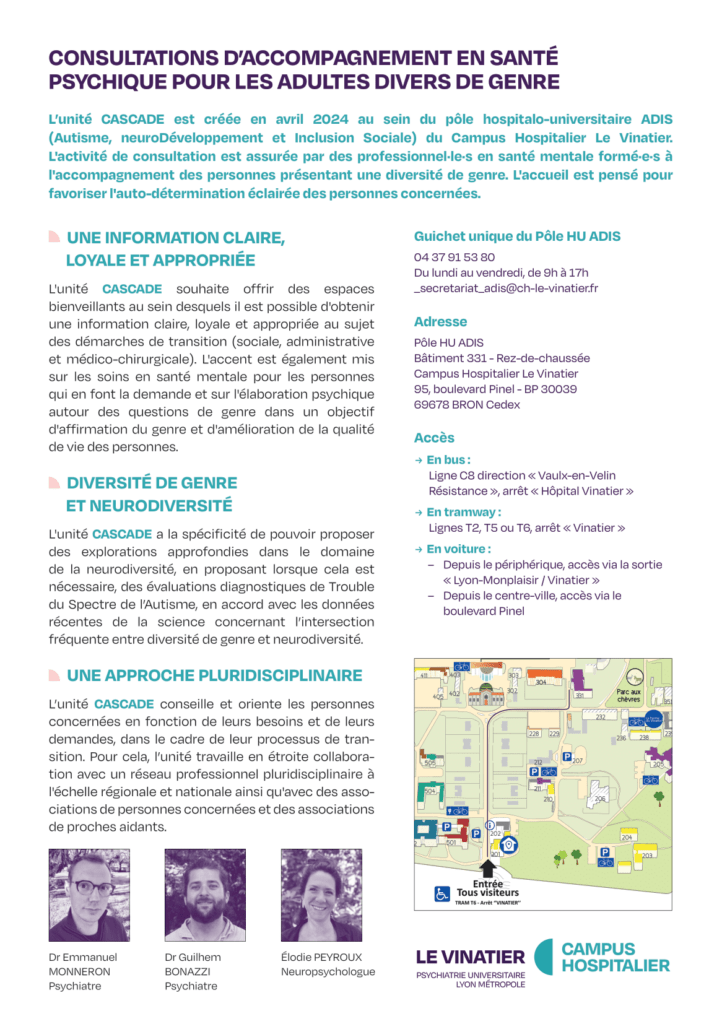

L’accompagnement en affirmation de genre au pôle HU-ADIS

Les professionnel·le·s du pôle HU-ADIS ont décidé de systématiser leur approche en créant l’unité CASCADE (consultations d’accompagnement en santé psychique pour les adultes divers de genres). Cette unité reçoit des personnes diverses de genre de 16 ans et plus, que ce soit pour un avis global en santé mentale, un accompagnement en affirmation de genre ou des consultations à visée diagnostique si nécessaire.

L’accompagnement en affirmation de genre contribue à la reconnaissance des personnes trans, à leur bien être et à leurs droits. L’affirmation de genre peut notamment revêtir des aspects sociaux (par ex. avec un changement de prénom), médicaux (par ex. avec une hormonothérapie) ou encore légaux (par ex. avec un changement sur l’état civil).

Lorsqu’une personne majeure entre dans un parcours d’affirmation de genre médical, elle peut consulter sur demande. Pour les mineur·e·s, en revanche, un avis médical en santé mentale reste la règle. Dans la région lyonnaise, les mineur·e·s de moins de 16 ans peuvent s’adresser à l’unité VAGUE (variance de genre, unité enfants).

Le début d’un projet de recherche

En se penchant sur l’intersection entre TSA et diversité de genre, les chercheur·euse·s ont constaté que beaucoup d’études scientifiques étaient davantage orientées sur les traits autistiques des personnes diverses de genre, et non sur la diversité de genre chez les personnes autistes.

Par exemple, une étude (Mazzoli et al., 2022) a mis en évidence la présence de traits autistiques chez certaines personnes diverses de genre. Toutefois, ces traits semblaient diminuer après le début d’une hormonothérapie. Si cette hypothèse se confirmait, cela suggérerait que les traits autistiques pourraient, dans certains cas, être un épiphénomène – c’est-à-dire une conséquence ou une expression secondaire liée à la situation de diversité de genre.

De plus, dans les études précédentes, le genre était étudié sous le prisme d’une classification médicale, sous les appellations de « troubles de l’identité sexuelle » et de « dysphorie de genre ».

Explorer l’articulation entre les identités de genre et le TSA pourrait permettre de mieux accompagner les personnes autistes. Les chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS se sont interrogé·e·s sur la proportion de personnes autistes concernées par la diversité de genre et se sont fixé trois objectifs :

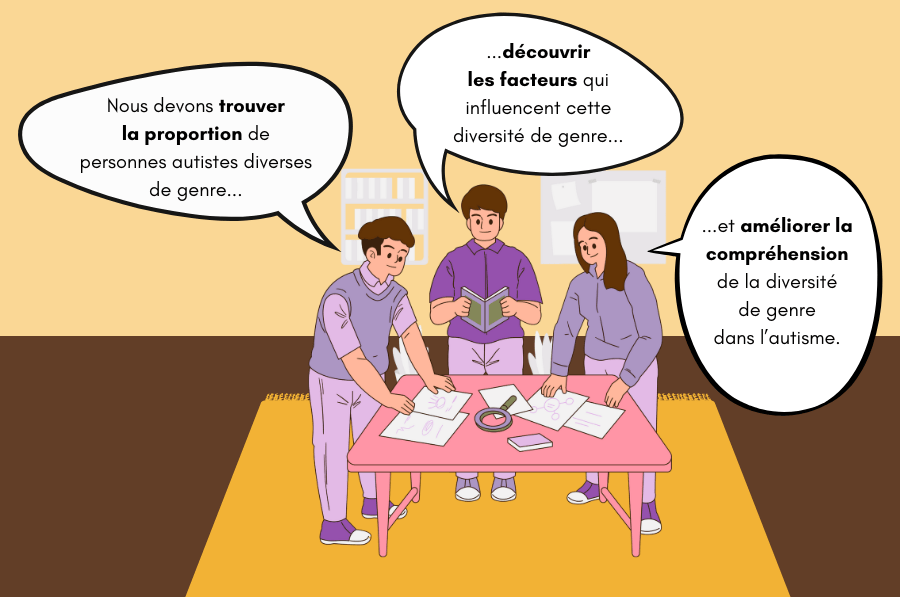

Quelle a été la démarche suivie par les chercheur·euse·s ?

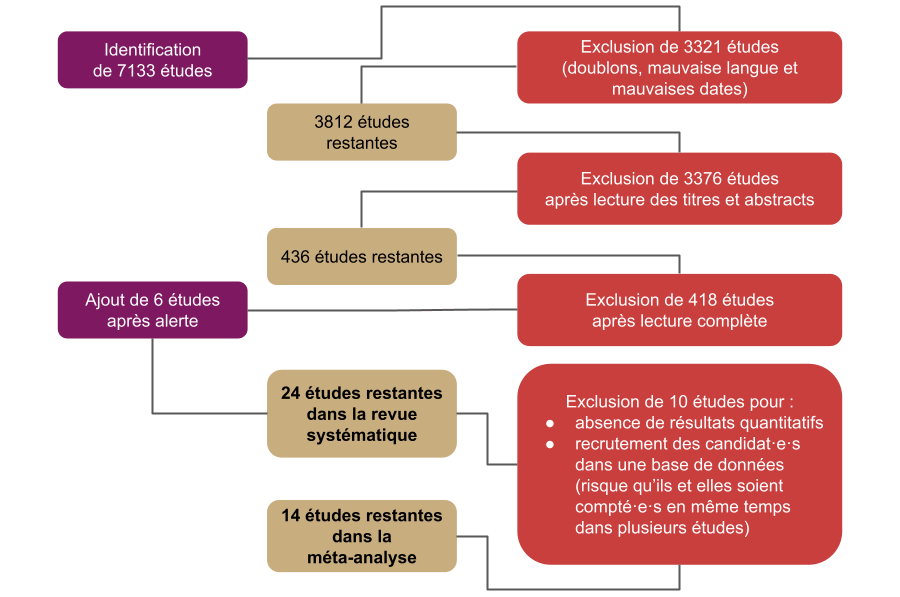

L’équipe de recherche a compilé de nombreuses études, pour réaliser ce que l’on appelle une revue systématique. Le but d’un tel travail est de synthétiser les connaissances sur un sujet. Par la suite, les chercheur·euse·s ont effectué une méta-analyse, c’est-à-dire qu’ils et elles ont pris les données chiffrées des études pour opérer des analyses statistiques.

Il s’agit d’une méthodologie similaire à celle que d’autres chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS avaient employée pour étudier la corrélation entre le TDAH et le sans-abrisme.

Les méta-analyses et les revues systématiques sont généralement considérées comme fournissant un niveau élevé de preuve scientifique.

En s’appuyant sur l’analyse rigoureuse d’un grand nombre d’études, soigneusement sélectionnées, elles offrent une fiabilité accrue des résultats et des conclusions

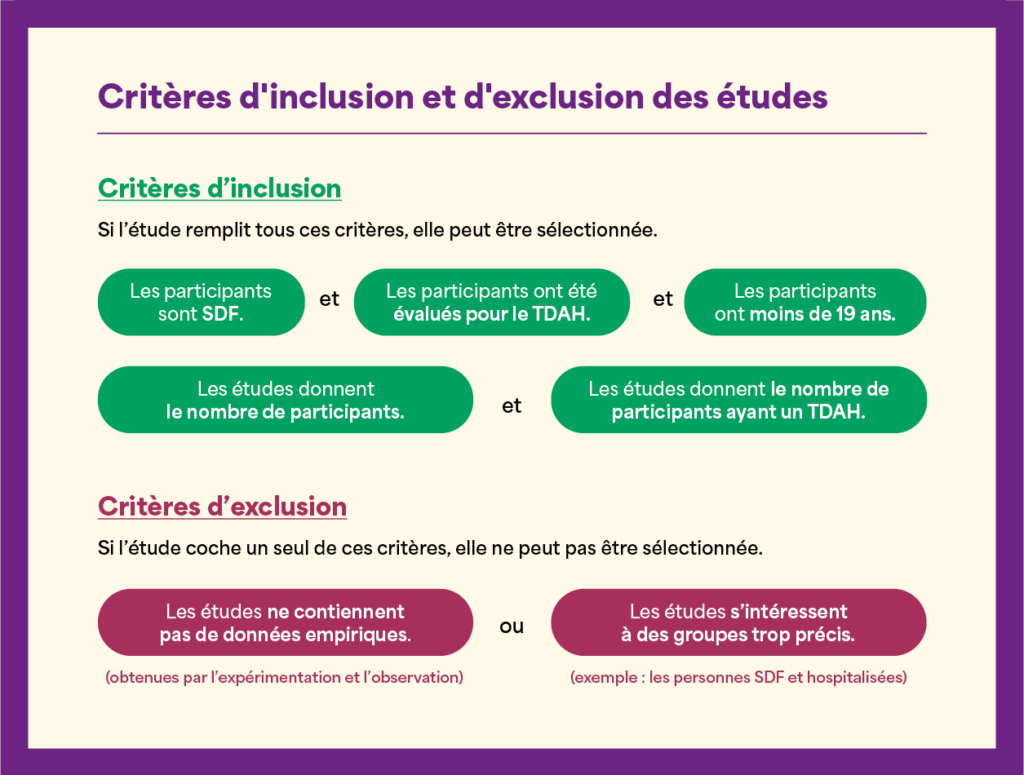

Différents critères ont été définis afin d’identifier les études à retenir :

Sur plus de 7 000 études identifiées, seule une vingtaine ont été conservées après application des critères de sélection.

Quels ont été les résultats ?

Les résultats de la méta-analyse permettent d’estimer que 7,37 % des personnes autistes présenterait une diversité de genre. Toutefois, cette moyenne résulte de données très hétérogènes selon les études, avec des proportions variant de 0,85 % (Graham Holmes et al., 2020) à 27,27 % (Chang et al., 2022).

Cette différence pourrait s’expliquer par la manière dont la diversité de genre a été envisagée, mais aussi par les définitions du genre utilisées. En effet, certaines études avaient une définition binaire du genre : elles envisageaient uniquement que les participant·e·s se sentent appartenir à leur genre assigné ou au genre « opposé » à celui qu’on leur avait assigné à la naissance. À l’inverse, les études qui avaient une définition moins binaire du genre permettaient plus de fluidité dans les réponses.

Que faire face à de tels écarts ?

Face aux fortes variations des résultats d’une étude à l’autre, l’équipe a décidé de poursuivre ses investigations pour tenter de comprendre les raisons de telles disparités. Lors de ces analyses complémentaires, l’équipe s’est notamment interrogée sur la manière dont le diagnostic de TSA avait été posé. Cet élément ne semblait toutefois pas influencer le pourcentage de personnes autistes diverses de genre.

En revanche, deux critères sont ressortis. D’une part, du côté des études, l’objectif de recherche influence significativement les résultats trouvés. Quand une étude a pour objet le genre, le pourcentage de personnes autistes diverses de genre est bien plus élevé. L’équipe de recherche suppose que ces différences viennent de critères mieux établis pour caractériser la diversité de genre. D’autre part, du côté des personnes, le genre assigné à la naissance influence aussi les résultats trouvés, mais cette influence n’est pas significative. Les personnes autistes assignées filles à la naissance feraient plus souvent partie de la diversité de genre que les personnes autistes assignées garçon à la naissance, mais la puissance statistique de l’étude ne permet pas d’affirmer ce résultat.

Le « genre assigné à la naissance » est le genre enregistré de quelqu’un à la naissance. Il est le plus souvent établi en fonction des organes génitaux externes d’une personne : pénis pour l’homme, vulve pour la femme.

On emploie souvent les termes AFAB, pour assigned female at birth (assigné·e fille à la naissance) ; et AMAB, pour assigned male at birth (assigné·e garçon à la naissance).

Le genre assigné à la naissance ne correspond pas forcément à l’identité de genre d’une personne.

La corrélation entre TSA et diversité de genre est-elle une simple coïncidence ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a relevé différentes hypothèses expliquant le potentiel lien entre TSA et diversité de genre. Elles se déclinent en trois catégories (Van Der Miesen et al., 2016) : les théories biologiques, psychologiques et sociales.

Selon certaines théories biologiques, les personnes autistes auraient un niveau de testostérone très élevé avant la naissance. Ce haut niveau influencerait le développement de leur cerveau : on parle d’ailleurs d’« extreme male brain », soit une forme extrême du cerveau masculin. Ainsi, les personnes autistes auraient du mal dans les activités perçues comme « plus féminines » (ce qui comprend les interactions sociales). Il y aurait moins de différences entre les hommes et les femmes autistes qu’entre les hommes et les femmes neurotypiques. Ces théories, n’ont cependant a l’heure actuelle jamais été validées par des données scientifiques.

Pour les théories psychologiques, ce seraient certaines particularités liées à l’autisme (comme les déficits en théorie de l’esprit, la rigidité ou les comportements obsessionnels) qui pourraient être à l’origine de la diversité de genre observée dans cette population. Par exemple, certain·e·s auteur·rice·s mentionnent que les difficultés à se percevoir soi-même et à se représenter les états mentaux de soi et d’autrui, en lien avec les difficultés de théorie de l’esprit, pourraient impacter la représentation de l’identité de genre, chez les personnes avec autisme. D’autres hypothèses s’intéressant à l’impact de la rigidité cognitive proposent que les enfants avec autisme conserveraient une croyance de genre très stéréotypée, même en grandissant, ce qui pourrait constituer la base de la diversité de genre dans cette population.

Enfin, les théories sociales insistent sur le caractère socialement construit du genre et expliquent la diversité de genre des personnes autistes par leur fonctionnement social non normatif. Il se pourrait, par exemple, que les personnes ayant un TSA résistent davantage au conditionnement social genré.

La revue ne cherche toutefois pas à établir la véracité de ces théories. Les chercheur·euse·s insistent d’ailleurs sur le besoin de conduire un plus grand nombre d’études, afin de mieux comprendre ces interactions.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a fait face à plusieurs obstacles pour réaliser sa revue, notamment le manque d’études sur le long terme et le manque de comparaisons entre personnes autistes et personnes neurotypiques.

De plus, l’identité de genre est un angle de recherche relativement nouveau dans le domaine. Certaines études étaient plus binaires que d’autres : elles manquaient donc de choix possibles dans les réponses proposées aux participant·e·s pour qualifier leur identité de genre. D’autres études excluaient de facto les personnes diverses de genre de leur protocoles. Enfin, il est aussi possible que des personnes diverses de genre se soient autocensurées ou n’aient pas participé à des études.

Un biais de publication a donc été mis en évidence. Il est plus que probable que l’on sous-estime la prévalence de la diversité de genre dans l’autisme pour ces différentes raisons. D’ailleurs, en appliquant des méthodes de correction des biais de publication, la prévalence de la diversité de genre augmente, ce qui montre que le chiffre annoncé plus haut (7,3 % des personnes autistes seraient diverses de genre) n’est pas surestimé.

Quelles suites pour l’étude ?

D’une part, Clara Gloanec, une interne du pôle, s’est intéressée à la manière de poser les diagnostic d’autisme chez les personnes diverse de genre. Pour sa thèse de médecine, elle a réalisé une méta-analyse et une revue systématique mettant en évidence que les outils utilisés sont le plus souvent des questionnaires de dépistage ou des autodiagnostics, permettant assez mal de définir les populations.

D’autre part, Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi poursuivent leurs travaux afin de mieux appréhender la manière dont l’identité de genre se construit chez les personnes autistes appartenant à la diversité de genre. Pour explorer cette question, il et elle réalisent des entretiens qualitatifs avec des personnes autistes de tous âges, sexes et genres, afin d’identifier leurs points communs, leurs différences, ainsi que la façon dont chacun·e perçoit et vit son identité de genre.

Ressources

- Journée iMIND #3 – Explorer les diversités : à l’intersection des identités trans et de l’autisme

- Étude du Dr Guilhem Bonazzi et d’Élodie Peyroux, PhD

- Études citées dans l’article :

- Chang et al., 2022 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus grande proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (27,27 %)

- Graham Holms et all, 2020 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus petite proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (0,85 %)

- Mazzoli et al., 2022 – Étude montrant que l’hormonothérapie peut parfois diminuer les traits autistiques chez des personnes diverses de genre

- Van Der Miesen et al., 2016 – Étude reprenant les différentes théories expliquant le lien entre TSA et diversité de genre.

Dispositif Avenir : accompagner la transition vers l’âge adulte

Présentation

Le dispositif Avenir proposé par le Vinatier (pôle HU-ADIS) s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ayant un trouble du neurodéveloppement, sans trouble du développement intellectuel, qui rencontrent des difficultés lors de leur transition vers l’âge adulte.

Cet accompagnement a pour objectifs d’apporter une expertise thérapeutique, d’éviter les ruptures de parcours et de co-construire l’orientation.

En consultation, en télé-consultation, à domicile ou en accompagnement inclusif, l’équipe s’adapte aux besoins des patients.

Lien utile

- Télécharger la fiche de présentation du dispositif Avenir.

Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?

TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée

Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.

Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.

Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).

Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).

Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.

Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?

Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.

- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.

- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.

Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.

Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.

La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.

Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.

De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.

Qu’a-t-on observé ?

La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).

Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.

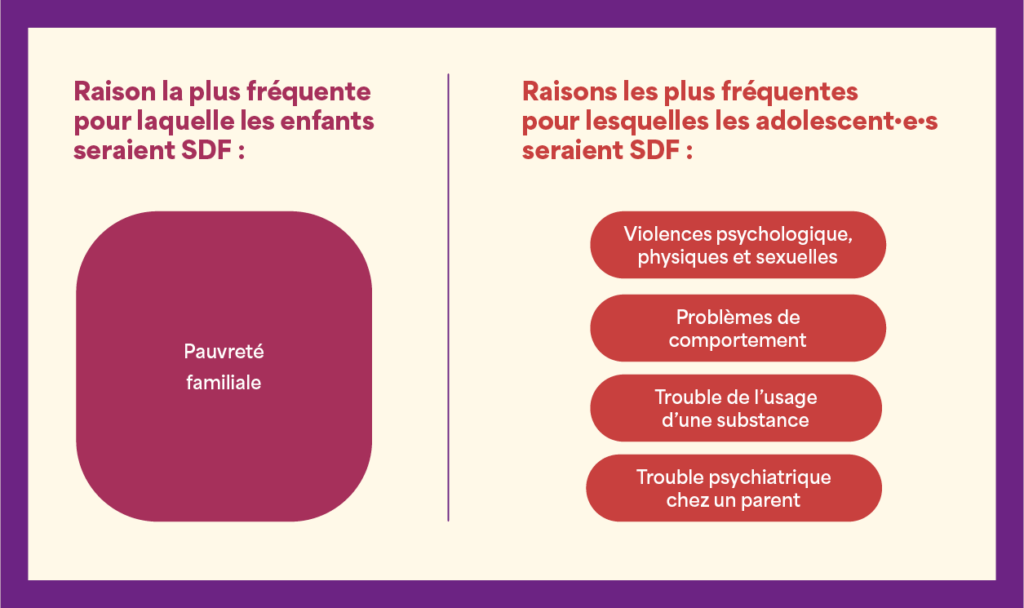

Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.

Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.

Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?

Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.

En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).

Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.

Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.

Quelles suites pour l’étude ?

Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.

Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.

Ressources

- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF

- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)

- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans

- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)

- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)

La Coordination nationale TDAH Adultes vous convie au webinaire « TDAH et burn out, comprendre, diagnostiquer et prévenir », animé par le Dr Fulya Ozgun et son équipe. (Inscription en ligne avant le 9 mai)

Cette année, le GIS vous invite à vous former autour des TND en explorant la question des modélisations et méthodes expérimentales. Ces dernières peuvent-elles répondre aux enjeux des TND ?

L’Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations vous invite pour une journée sur le thème « Vivre avec un TDAH, parcours de vie et complexités ».

La médiathèque du Bachut vous convie à une projection de Cassée Debout, avec la présence de Marie Rabatelle, dont la vie fait l’objet du film, et du SESSAD EVAI. (Inscription en ligne)

Des conférences, ateliers et tables rondes réuniront des spécialistes de tous horizons afin d’échanger au sujet des neurosciences. Un congrès à ne pas manquer pour découvrir les innovations d’un domaine d’avenir. (Inscription en ligne)

Pour financer ses projets, l’organisation Special Olympics France programme des courses solidaires dans tout le pays. C’est une occasion de célébrer la diversité en partageant les valeurs du sport.

Pour cette journée annuelle, la Société Française du TDAH a opté pour un programme axé sur les bonnes pratiques en termes de pharmacologie, de psychothérapie ou encore d’inclusion scolaire. (Inscription en ligne, distanciel possible)

À l’occasion de ce Congrès, les conférences et ateliers exploreront les TND et leur lien avec la scolarité. Les intervenants partageront leurs connaissances pour aider à bâtir l’école de demain ! (Inscription en ligne)

L’association Neuro’AtypiK vous invite à assister à une pièce de théâtre (Itinéraire d’un enfant coincé – sur inscription) puis à un salon rassemblant de nombreux acteurs en lien avec la thématique des TND.

La 20e édition du GREPACO, co-organisée par le Vinatier, le Centre iMIND et l’Université Lyon 2, portera sur les « interactions sociales à l’épreuve de la cognition ». Des conférences et ateliers pratiques seront organisés. (Inscription en ligne)

Pendant 3 jours, des conférences et ateliers aborderont le thème de la citoyenneté au quotidien. (Inscription en ligne, distanciel possible)

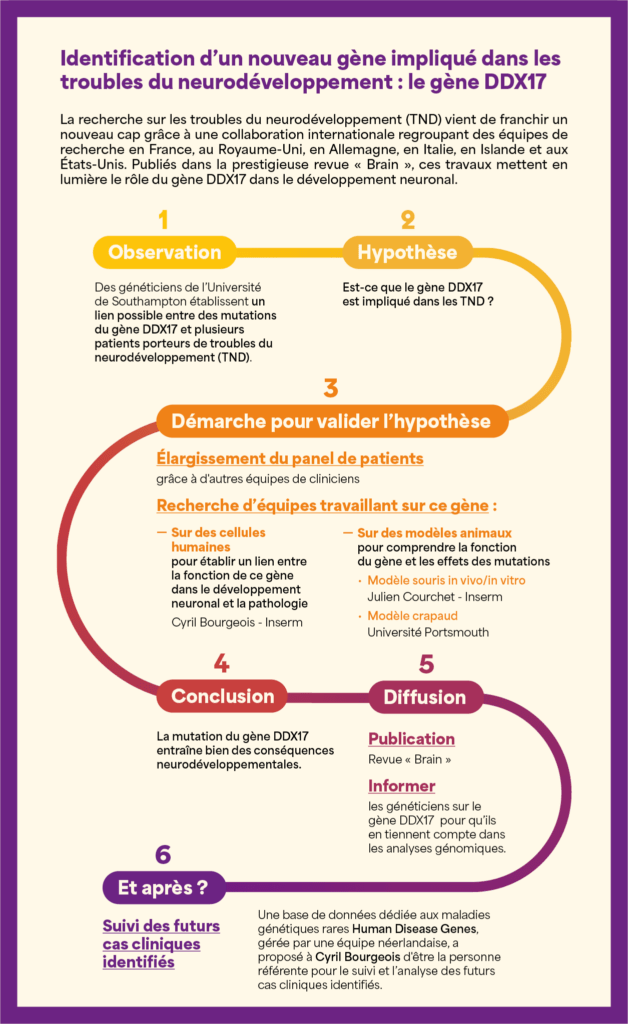

Identification d’un nouveau gène impliqué dans les troubles du neurodéveloppement : le gène DDX17

La recherche sur les troubles du neurodéveloppement (TND) vient de franchir un nouveau cap grâce à une collaboration internationale regroupant des équipes de recherche en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Islande et aux États-Unis. Publiés dans la prestigieuse revue Brain, ces travaux mettent en lumière le rôle du gène DDX17 dans le développement neuronal.

Retour sur cette découverte à la frontière entre génétique médicale et recherche fondamentale.

DDX17 : un gène au cœur de la régulation génique

Le gène DDX17 code pour une protéine appartenant à la famille des hélicases, qui sont impliquées dans la régulation de l’expression des gènes. Ces protéines jouent donc un rôle clé dans le contrôle des étapes menant à la synthèse des protéines, éléments constitutifs de la plupart de nos cellules humaines.

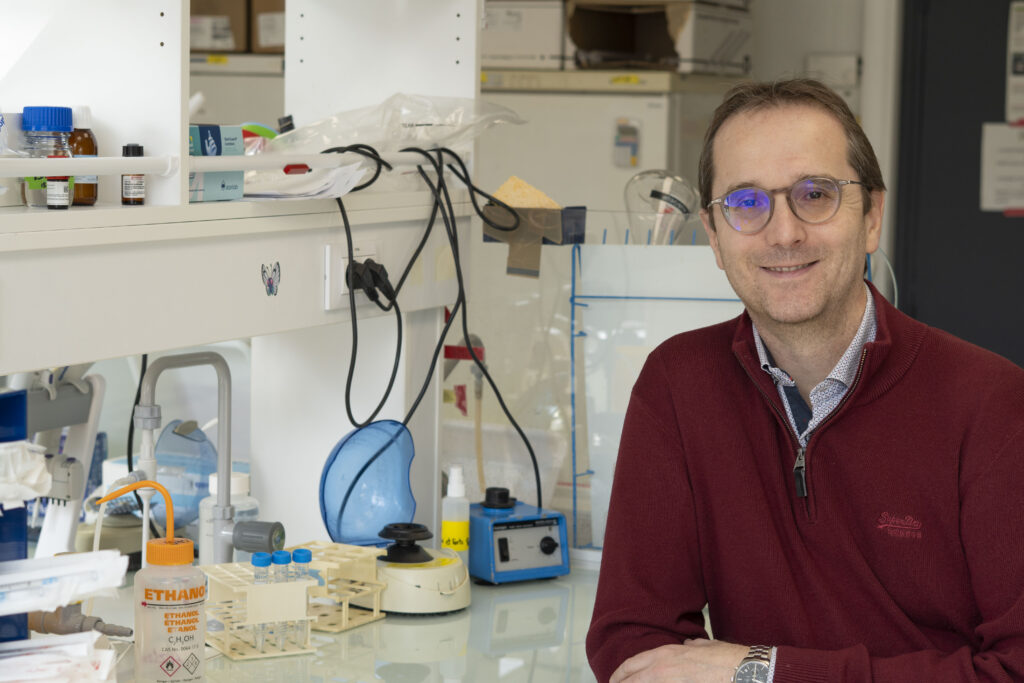

« Jusqu’à présent, nous étions surtout centrés sur de la recherche fondamentale autour des rôles de DDX17 dans la régulation des gènes », explique Cyril Bourgeois, qui a co-dirigé cette étude. « L’opportunité de collaborer avec des généticiens cliniques nous a permis d’explorer des applications directes de nos travaux. »

Les troubles du neurodéveloppement résultent d’une interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux, dont les mécanismes précis restent encore largement méconnus. On estime aujourd’hui qu’environ 1 000 gènes sont impliqués dans ces troubles. Par ailleurs, l’influence de facteurs environnementaux est également étudiée pour mieux comprendre leur impact sur le développement cérébral. Grâce aux avancées en génomique, les chercheurs continuent d’affiner la liste des gènes impliqués et d’explorer les mécanismes biologiques sous-jacents, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Cette étude sur le gène DDX17 permet de mettre en lumière un nouveau gène dont la mutation entraîne des conséquences neurodéveloppementales.

Une approche multidisciplinaire pour une découverte d’envergure

Tout a commencé quand une équipe de généticiens britanniques de l’Université de Southampton, dirigée par Sarah Ennis, a identifié le gène DDX17 comme un candidat d’intérêt dans les troubles du neurodéveloppement (TND). Grâce aux données issues du projet « 10 000 Genomes », ils ont établi un lien possible entre des mutations du gène DDX17 et plusieurs patients porteurs de TND, présentant un tableau clinique caractérisé notamment par une déficience intellectuelle, un retard de la parole et du langage, et un retard moteur, associé parfois à un syndrome autistique. Cependant, cette hypothèse nécessite une validation scientifique rigoureuse.

Ainsi, l’équipe britannique a entrepris d’élargir leur panel de patients présentant des mutations sur ce gène, et a par ailleurs sollicité une collaboration avec l’équipe de Cyril Bourgeois du Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule de l’ENS, qui travaillait déjà sur le gène DDX17. L’objectif de cette collaboration était d’établir un lien entre la fonction de ce gène dans le développement neuronal et cette nouvelle pathologie, afin de mieux en comprendre les causes au niveau cellulaire et moléculaire.

Une signature transcriptomique associée au neurodéveloppement

L’équipe de Cyril Bourgeois a tout d’abord mené une analyse transcriptomique sur des cellules humaines. Cette approche consiste à séquencer de manière exhaustive tous les ARN messagers de ces cellules, en comparant celles où le gène DDX17 est inactivé à celles où il ne l’est pas. Cette analyse, réalisée par une doctorante de l’équipe, Valentine Clerc, et par un ingénieur bio-informaticien, Xavier Grand, a permis d’identifier 350 gènes dont l’expression est dérégulée en l’absence du gène DDX17.

Une grande majorité de ces gènes est associée au développement morphogénique, et plus spécifiquement au développement neuronal, fournissant une piste sur le mécanisme pathologique sous-jacent chez les patients.

Des modèles animaux pour comprendre la fonction du gène et les effets des mutations

Fort de ces premières constatations, des recherches expérimentales sur des modèles animaux ont été réalisées afin de mieux comprendre les fonctions de DDX17 dans le développement cérébral.

Tout d’abord, Julien Courchet et son équipe ont utilisé une technique de micro-injection pour introduire, dans le cerveau d’embryons de souris en gestation, des molécules visant à inactiver ponctuellement le gène DDX17, sans le supprimer entièrement du génome, contrairement à un knock-out. Cette approche, plus rapide, permet d’obtenir des résultats en quelques semaines, contre plusieurs mois pour un knock-out. En suivant l’évolution du cerveau des souris de la période prénatale à la phase postnatale, Géraldine Meyer-Dilhet, ingénieure d’étude au sein de l’équipe, a observé des anomalies dans la croissance et la ramification des axones, signes d’un développement neuronal altéré.

Ces observations ont été confirmées par des expériences in vitro : Géraldine Meyer-Dilhet et Laloe Monteiro, deux ingénieures de l’équipe, et Martijn Kerkhofs, chercheur post-doctorant, ont mis en place des cultures neuronales issues de souris, dans lesquelles ils ont reproduit l’inhibition du gène en question. Les mêmes anomalies de croissance et de ramification ont été constatées, confirmant que l’altération se manifeste à la fois in vivo et in vitro.

Pour approfondir cette étude, des expériences de « rescue » (ou de sauvetage) ont aussi été réalisées: une copie fonctionnelle du gène DDX17 a été ré-introduite dans les cellules après son inactivation, ce qui a restauré le développement neuronal typique. Ces résultats renforcent l’idée que les altérations observées sont directement liées à l’inactivation du gène DDX17.

De manière complémentaire, une équipe de l’université de Portsmouth a réalisé un knock-out du gène DDX17 chez le crapaud xénope, un modèle animal particulièrement adapté à ce type de manipulation. Cette inactivation a révélé des anomalies similaires à celles observées chez la souris, notamment une croissance neuronale et axonale réduite.

De plus, une analyse comportementale des têtards dépourvus du gène a pu être réalisée. Grâce à des tests en labyrinthes, l’équipe anglaise a mis en évidence des altérations : alors que les têtards normaux alternent systématiquement entre les directions gauche et droite, ceux privés du gène DDX17 montrent un comportement désorganisé. Ces résultats traduisent une altération significative de leur mémoire de travail.

Bien qu’une comparaison directe avec les humains reste limitée, ces résultats renforcent l’hypothèse d’une implication du gène DDX17 dans les troubles du neurodéveloppement, accompagnée de répercussions comportementales.

En effet, le gène DDX17 est hautement conservé parmi les eucaryotes, c’est-à-dire qu’il est présent chez tous les organismes multicellulaires, depuis la levure jusqu’à l’humain. Cette conservation exceptionnelle tout au long de l’évolution met en évidence son importance biologique fondamentale.

Vers de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques

Cette étude ouvre la voie à de nombreuses applications. « Notre objectif est d’inciter les cliniciens à intégrer le gène DDX17 dans leurs analyses génétiques afin d’identifier d’autres porteurs de mutations et de mieux comprendre les conséquences cliniques associées », souligne Cyril Bourgeois. À ce titre, une équipe néerlandaise gérant une base de données dédiée aux maladies génétiques rares (Human Disease Genes) a récemment pris contact avec lui afin de lui proposer d’être la personne référente pour le suivi et l’analyse des futurs cas cliniques identifiés. Cette plateforme permet de mettre en relation les familles de nouveaux patients avec des professionnels de santé et des chercheurs. D’un point de vue fondamental, les recherches futures viseront à décrypter les mécanismes par lesquels ces mutations altèrent la fonction de la protéine. De plus, plusieurs revues internationales ont mis en évidence le lien entre la famille de protéines à laquelle appartient DDX17 et les troubles du neurodéveloppement, ouvrant ainsi un champ d’investigation prometteur.

Une collaboration internationale exemplaire

Ce projet a impliqué quatre unités de recherche Inserm (Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule de Lyon, le laboratoire de Physiopathologie et Génétique du Neurone et du Muscle de Lyon, le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, le laboratoire de Génétique des Anomalies du Développement de Dijon) et de nombreux partenaires à travers le monde. Il illustre la puissance de la science collaborative pour répondre à des questions complexes. La publication de ces travaux dans une revue prestigieuse souligne leur importance et leur potentiel impact pour les patients et les cliniciens.

Cette étude n’est qu’un premier pas dans l’exploration des rôles du gène DDX17 et ouvre la voie à des avancées significatives dans le diagnostic et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement.

En résumé

En savoir plus:

Bonne nouvelle

A lire également

De la recherche fondamentale au patient, il n’y a parfois qu’un pas.

À l’occasion de la Journée Internationale des Maladies Rares, Thomas Boulin nous explique le lien entre troubles du neurodéveloppement, épilepsies sévères et le gène NBEA.

En savoir plus

Trouble du neurodéveloppement sévère et emploi : dépasser les idées reçues et construire l’inclusion

Présentation

Aujourd’hui, le modèle dominant dans les établissements médico-sociaux cantonne les personnes avec un Trouble du Neurodéveloppement (TND) sévère à des activités occupationnelles, partant du postulat erroné qu’elles ne sont pas en mesure de travailler. Pourtant, des initiatives prouvent que, grâce à la formation des professionnels et à un accompagnement adapté, l’insertion professionnelle est non seulement possible, mais bénéfique pour tous.

Ce webinaire mettra en lumière le travail de l’association Vivre et Travailler Autrement, qui a développé une méthodologie innovante ayant déjà permis l’inclusion d’une cinquantaine de personnes porteuses d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble du développement intellectuel, tant au niveau de l’emploi que de l’habitat. Nous suivrons plus particulièrement le parcours d’une personne accompagnée dans son insertion professionnelle, pour mieux comprendre les enjeux et les solutions mises en place.

Nous aborderons également les raisons d’intégrer ce dispositif, tant du point de vue des personnes concernées et de leurs familles que des professionnels du secteur médico-social. Quels espoirs et attentes ce type d’initiative suscite-t-il ? Quels changements implique-t-il pour les professionnels et les structures existantes ?

Ce temps d’échange sera l’occasion de questionner nos représentations et d’identifier les leviers concrets pour offrir de véritables perspectives professionnelles aux personnes avec un TND sévère.

Rejoignez-nous pour faire évoluer les mentalités et construire un monde du travail plus inclusif !

Intervenantes

- Marylin Causse, directrice de l’association Vivre Et Travailler Autrement

- Sandrine Raymond, cheffe de projet Vivre Et Travailler Autrement

- Anne Duchamp, cadre supérieure de santé, pôle HU-ADIS, Le Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole

- Christine Celio, éducatrice spécialisée, Maison d’Accueil Spécialisée Maurice Beaujard, Le Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole

Lien utile

Semaine du Cerveau 2025

Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau?

Lancée en 1999 et organisée chaque année au mois de mars, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

Cet événement international, initié par la Dana Foundation, se déroule simultanément dans une centaine de pays et plus de 100 villes françaises. Son objectif principal est de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. Il offre une opportunité unique aux chercheurs et chercheuses de dialoguer avec le public, de présenter les avancées scientifiques en neurosciences, d’expliquer les enjeux liés à la compréhension du cerveau et d’aborder leurs répercussions sur notre société.

Durant cette semaine, le public est invité à découvrir le travail des professionnels de la recherche, à explorer les mystères du cerveau et à s’informer sur les dernières découvertes scientifiques.

Par son ampleur nationale et internationale, le nombre de participants mobilisés, l’engouement qu’il suscite et la richesse de sa programmation, cet événement se distingue comme une véritable célébration du savoir et de la science.

À Lyon, l’évènement est coorganisé par Le Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, l’Inserm, le CNRS Délégation Rhône Auvergne, l’Université de Lyon, le LabEx ASLAN, l’Université Claude Bernard Lyon 1, la Fondation Apicil, la Fondation Neurodis, les Hospices Civils de Lyon – HCL et le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon – CRNL.

L’inclusion en action: comprendre et participer

Promouvoir l’inclusion, c’est créer un environnement où chacun peut s’épanouir et contribuer pleinement, en dépassant les préjugés et en valorisant la singularité de chacun. Ces démarches ouvrent la voie à une société plus innovante, solidaire et respectueuse des différences.

Dans le cadre de l’édition 2025 de la Semaine du Cerveau, iMIND et GénoPsy, deux réseaux portés par le Vinatier, animeront une manifestation dans le tiers-lieu inclusif, le Zibou Lab, le 20 mars, qui s’articulera autour de deux parties :

- « Sensibilisation sur la neurodiversité » (de 14h à 18h) :

Dans un monde qui cherche à être de plus en plus inclusif, la neurodiversité devient un enjeu central pour la société contemporaine. Il s’agit non seulement de combattre les stigmates, mais aussi de repenser les environnements professionnels, scientifiques et sociaux pour les adapter aux différents types de fonctionnement cognitif (autisme, TDAH, troubles Dys, trouble du développement intellectuel…). Les participants découvriront le concept de neurodiversité et ses enjeux à travers une série d’affiches informatives. Des intervenants seront présents pour commenter ces affiches et échanger avec le public. - « Atelier sur la recherche participative » (deux sessions : de 16h à 17h et de 17h à 18h – 15 participants par session) :

La question de la recherche participative sera abordée de manière ludique et engageante, tout en sensibilisant aux maladies rares du neurodéveloppement et en illustrant l’importance de la collaboration entre scientifiques, personnes concernées, famille/aidants et le grand public. En effet, les participants deviennent des détectives scientifiques et participent à une enquête collaborative pour aider à découvrir de nouvelles pistes de recherche sur les maladies rares du neurodéveloppement. Cet atelier interactif combine des éléments de jeu, de réflexion collective, et d’apprentissage pour initier les participants aux étapes et aux enjeux de la recherche participative.

Intervenants

- Zelda PROST, neuropsychologue et co-fondatrice du Zibou Lab (tiers lieu inclusif composé d’un café, une boutique et une galerie d’art brut) – L’inclusion en milieu professionnel au travers de l’expérience du Zibou lab

- Michel ALLOUCHE, responsable du SESSAD EVAI – L’inclusion professionnelle en milieu ordinaire

- Anne ROYNEAU, pair-aidante professionnelle – L’inclusion sociale

- Amélie SOUMIER, chercheure – L’inclusion dans la recherche

- Marine D. et Jennifer BENEYTON – L’inclusion dans la ville

- Marie-Noëlle BABINET, psychologue-neuropsychologue au CRMR GénoPsy Lyon (Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, pôle HU ADIS)

- Pauline BOIROUX, cheffe de clinique assistante au CRMR GénoPsy Lyon (Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, pôle HU ADIS)

Informations pratiques

- Cible : grand public, à partir de 15 ans

- Date : 20 mars 2025, entre 14h et 18h

- Lieu : Zibou Lab, 71 rue Smith – 69002 Lyon

- Inscription pour les deux sessions de l’atelier recherche participative :

auprès d’Emma Savoldelli : emma[dot]savoldelli[at]ch-le-vinatier.fr - Programme de la Semaine du Cerveau : https://popsciences.universite-lyon.fr/agenda/semaine-du-cerveau-edition-2025/

Divercity : un dispositif pour améliorer l’inclusion dans la cité

Contexte

Depuis la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, les établissements recevant du public ont l’obligation de garantir leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cependant, les aménagements actuels se concentrent principalement sur les handicaps moteurs ou sensoriels, tandis que les besoins liés aux handicaps invisibles — qui représentent 80 % des handicaps — sont souvent négligés. Les troubles du neurodéveloppement font partie de ces handicaps invisibles. Il en résulte un enjeu fort à favoriser activement l’inclusion de ces personnes dans la cité.

Cet enjeu est inscrit dans la Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement : faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les troubles du neurodéveloppement dans la société (engagement 6).

Objectif

L’objectif du projet Divercity est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative. Ces aménagements seront également favorables à la qualité de vie des personnes vieillissantes, en situation de fragilité et plus globalement à l’ensemble de la population.

Le dispositif

L’inclusion dans la ville des personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement nécessite que les lieux publics, de convivialité et les commerces puissent s’adapter à leurs particularités.

- L’application Divercity va permettre aux usagers et aux familles de géolocaliser, dans un premier temps dans la Métropole de Lyon, les commerces, lieux de convivialité, clubs de sport ou d’activités, proposant des aménagements adaptés.

- Ces établissements, sur la base du volontariat, bénéficieront d’une courte formation pratique en e-learning et signeront une charte d’engagement sur un ou plusieurs aménagements (spatiaux et fonctionnels).

Travaux préliminaires

Une enquête réalisée auprès de personnes avec des troubles du neurodéveloppement a été réalisée pour identifier les difficultés rencontrées et les aménagements souhaités.

Des capsules vidéo pour former les commerçants

Sur une plateforme dédiée, une série de 6 vidéos abordant les particularités des personnes concernées sont actuellement mises à disposition des commerçants souhaitant s’engager dans ce projet pour :

- Expliquer les difficultés rencontrées par ces personnes

- Indiquer quelques bonnes pratiques simples et peu coûteuses à mettre en place.

Ces vidéos portent sur les éléments suivants :

Elles sont également disponibles sur notre chaîne YouTube.

Une application construite de façon participative

Pour fournir la solution la plus juste, chaque étape du projet est réalisée avec la contribution de personnes concernées. Pour concevoir l’application, un groupe de travail composé de pair-aidants et de jeunes accompagnés par le SESSAD EVAI du pôle HU-ADIS du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole a ainsi travaillé sur trois aspects : le design graphique, l’expérience utilisateur et la rédaction des textes.

Au-delà du dispositif, un projet de recherche soutenu par Shape-Med@Lyon

L’application permettra de collecter des données acquises en situation réelle afin de mieux caractériser les comportements et préférences des usagers.

Un projet de recherche, en collaboration avec l’Université Lyon 2 et la participation du cabinet Mengrov, est en cours pour :

- Mesurer l’impact de l’application sur la qualité de vie des usagers

- Caractériser plus finement le comportement des usagers et mieux comprendre les préférences concernant les environnements bâtis

- Évaluer la pertinence des aménagements

- Rédiger un guide de bonnes pratiques pour la conception d’espaces

Par ailleurs, ce projet permettra également de :

- Mesurer l’impact de la sensibilisation et la perception des TND à moyen et long terme auprès des commerçants

- Évaluer les leviers et les obstacles pour la mise en place des aménagements

Un projet participatif

Le projet Divercity est impulsé par Le Vinatier, le Centre d’excellence iMIND et l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod. Il bénéficie du soutien de la Fondation Orange et de Shape-Med@Lyon ainsi que du Synapse-Lab du Vinatier. Le projet de recherche est mené en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 et avec la participation de l’agence de design sociétal Mengrov.

Des acteurs-clés sont mobilisés à chaque étape du projet :

- Conception des capsules vidéo et de l’application : groupe de travail (clinicien·nes, chercheurs et chercheuses, universitaires, représentant·es d’associations, pair-aidant·es, personnes concernées)

- Rédaction du cahier des charges de l’application : Le Vinatier (cellule innovation Digimentally et le Synapse Lab)

- Déploiement du dispositif et démarchage des différents lieux : commerces, équipements municipaux, lieux accueillant du public

- Recherche de soutien : collectivités territoriales, entreprises privées, fondations, associations d’intérêt public, particuliers

En résumé

- Une application utile pour les personnes concernées par l’autisme et les troubles du neurodéveloppement, et toute personne ayant des besoins spécifiques.

- Un projet pluridisciplinaire.

- Les personnes concernées impliquées à chaque étape du projet.

- Un projet de recherche innovant portant sur des données acquises en situation réelle.

Ce projet vous intéresse ?

Que vous soyez commerçant ou que vous travailliez dans un lieu accueillant du public, si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif, nous vous invitons à renseigner vos coordonnées en consultant le site Divercity ou en nous envoyant un email.

Vous pouvez aussi suivre l’avancée du projet sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram et Facebook.

Liens utiles

Annonce iMIND

A lire également

Divercity

Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.

En savoir plus

Le premier magazine dédié à la neurodiversité

À l’occasion de la sortie du premier numéro de “Zèbres & cie”, nous avons rencontrées la directrice de publication et la rédactrice en cheffe pour échanger à propos du magazine :

Céline LIS-RAOUX

Directrice de publication de “Zèbres & cie”, ancienne cheffe de service et journaliste à l’Express, fondatrice de Rose Magazine à destination des femmes atteintes d’un cancer. Il est distribué gratuitement dans les services de cancérologie, sur le modèle de ventes de pages de publicité, mécénat de compétences et dons (Association Roseup). En 2012 elle est élue femme de l’année par France Télévision, RTL et Marie-Claire. En 2017, elle est faite chevalière de l’ordre national du mérite.

Claudine PROUST

Rédactrice en cheffe et journaliste de “Zèbres & cie”, magazine dédié à la neurodiversité, elle est ex-cheffe de la rubrique santé au Parisien-Aujourd’hui, journaliste spécialisée dans les questions d’éducation et de santé ; régulière de : Particulier Santé, Top Santé, Pleine Vie et Rose Magazine. Elle est également l’auteure d’ouvrages de santé et d’éducation.

Couverture du premier numéro du magazine Zèbres & cie : www.zebre-et-compagnie.fr

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer

ce magazine ?

Nous avons créé ce magazine parce que nous sommes mamans d’enfants atypiques. En tant que parents, nous faisons souvent preuve de créativité pour trouver des astuces, et nous voulons partager ces expériences.

Il est essentiel de changer le regard du grand public sur la neurodiversité. La neurodiversité, c’est le vivant. Trop souvent, on essaie de mettre le vivant dans des cases : on entend des jugements comme “c’est un feignant” ou “vous êtes un mauvais parent”, alors qu’il est crucial de comprendre que ces cases ne sont pas adaptées.

Les programmes scolaires sont conçus par et pour des neurotypiques, ce qui contribue à reproduire cette norme, comme l’a souligné Bourdieu. Nous ne pourrons pas changer cela uniquement par des lois. Nous voulons savoir comment d’autres parents font face à ces défis.

Chaque association opère souvent dans son propre couloir, avec des parents qui tentent de changer la loi en fonction de leurs propres difficultés. Cela crée des micro-marchés. Pourtant, nous sommes nombreux dans cette communauté, et ensemble, nous pouvons avoir un poids plus important. Si nous sommes suffisamment nombreux pour nous unir, nous pourrons interroger la norme sociale actuelle, qui est souvent déconnectée de la réalité. Si nous parvenons à faire évoluer le territoire de cette norme, nous pourrons véritablement faire avancer les choses.

Le titre du magazine a suscité quelques réactions sur les réseaux, le terme “zèbre” étant généralement associé aux personnes à haut potentiel intellectuel, de façon controversée*.

Dès la couverture de votre 1er numéro, vous titrez “HPI, n’en faites pas une maladie” comprenant une interview de Nicolas Gauvrit.

Le choix du terme “zèbre” fait-il référence au HPI, pourquoi ce choix ?

Le choix du terme “zèbre” pour notre magazine a effectivement suscité quelques réactions, mais nous l’assumons. Nous ne considérons pas ce terme comme la propriété exclusive d’un groupe particulier. Pour nous, le “zèbre” évoque plus largement la différence et la diversité, ce qui correspond parfaitement à notre vision éditoriale.

Notre décision repose sur plusieurs critères journalistiques et éditoriaux soigneusement réfléchis. “Zèbres & Cie” crée immédiatement un univers visuel positif et accueillant, incarnant un titre sympathique et mémorable. Le zèbre, vivant en troupeau tout en étant unique, symbolise parfaitement la neurodiversité que nous souhaitons mettre en lumière. De plus, l’expression “drôle de zèbre” évoque la différence de manière bienveillante, ajoutant une connotation tendre à notre approche.

Ce choix fait également écho à tout un imaginaire littéraire et culturel autour de la différence, enrichissant ainsi l’univers de notre magazine. Nous recherchions un terme suffisamment général pour englober diverses formes de neurodiversité, sans nous limiter à une condition spécifique, ce qui permet une approche inclusive. Notre objectif est d’offrir des solutions et du soutien, tout en maintenant une tonalité positive, sans alourdir le quotidien des personnes concernées et de leurs familles.

La réception de notre magazine a été globalement très positive, dépassant même nos attentes. Le fait que nous nous soyons retrouvés en rupture de stock après seulement deux semaines témoigne de l’intérêt du public pour cette approche. Cette réponse enthousiaste confirme que notre choix éditorial répond à un véritable besoin dans la communauté, et nous encourage à poursuivre dans cette voie pour les prochains numéros.

Quelles neurodiversités explorez-vous ?

Dans notre magazine, nous explorons une large gamme de neurodiversités, en reconnaissant que ces conditions sont souvent interconnectées et peuvent se chevaucher. Voici les principales neurodiversités que nous abordons :

- Tous les troubles “dys” (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc.)

- Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH)

- Les Troubles du Spectre Autistique (TSA)

- Le syndrome de Gilles de la Tourette

- Le trouble du déficit intellectuel (incluant la trisomie 21)

- Le Haut Potentiel Intellectuel (HPI), abordé d’un point de vue scientifique

Nous gérons l’équilibre entre les différentes neurodiversités en adoptant une approche transversale qui met en lumière les défis quotidiens communs à plusieurs d’entre elles. Par exemple, les difficultés de socialisation peuvent toucher aussi bien les personnes atteintes de troubles du spectre autistique que celles souffrant de TDAH ou ayant un haut potentiel intellectuel. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les spécificités de chaque condition, nous privilégions des solutions pratiques et des stratégies applicables à diverses neurodiversités. Nous abordons des questions pertinentes, comme celle du harcèlement, qui peut affecter plusieurs profils neuroatypiques.