Divercity recrute !

Contexte : le dispositif Divercity

Depuis l’adoption en 2005 de la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public doivent être accessibles. Si des aménagements existent, ils ciblent encore majoritairement les handicaps visibles, en particulier les difficultés motrices (rampes, sanitaires adaptés, etc.). Or, 80% des handicaps ne se voient pas. Les troubles du neurodéveloppement (TND), qui concernent une personne sur six, font le plus souvent partie de ces handicaps.

Pour répondre à ces besoins, le Centre iMIND présente Divercity, un réseau de lieux adaptés aux personnes avec TND. Ces lieux ont été sensibilisés grâce à une série de capsules vidéo présentant les difficultés rencontrées par ce public. En mettant en place des aménagements simples et peu coûteux, les établissements recevant du public peuvent adapter leur accueil afin de favoriser l’inclusion des personnes avec TND.

Dans quelques mois, une application mobile répertoriera les lieux ayant rejoint Divercity. Elle permettra aux personnes qui le souhaitent de repérer ces lieux plus facilement.

Divercity et la recherche

Divercity est un dispositif innovant. C’est la première fois que des aménagements de ce type sont mis en place en conditions réelles. À ce titre, des projets de recherche ont vu le jour afin de valider la pertinence du dispositif et son impact sur la qualité de vie des populations concernées.

- Une première étude (confiée au cabinet de design sociétal Mengrov) vise à évaluer les comportements des commerçants suite à la sensibilisation effectuée par les capsules vidéo.

- Une deuxième étude (menée par l’Université Lumière Lyon 2) servira à vérifier l’acceptabilité des aménagements par les commerçants. Elle mettra en lumière les obstacles rencontrés par les commerçants, l’objectif étant de lever ces problèmes.

- Enfin, une troisième étude (conduite par iMIND, le Vinatier et l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod) servira à analyser les effets de Divercity en milieu écologique. D’une part, on étudiera les données de l’application Divercity afin d’observer comment les utilisateurs interagissent avec l’écosystème. D’autre part, on évaluera la pertinence des aménagements mis en place (ces derniers ayant été proposé sur la base de déclarations et n’ayant jamais été testés hors d’un milieu contrôlé).

Les postes à pourvoir

Un·e ingénieur·e de recherche et un·e stagiaire de M2 (Université Lyon 2)

Nous recherchons un·e ingénieur·e de recherche et un·e stagiaire de M2 afin d’évaluer l’acceptabilité des aménagements par les responsables d’établissements recevant du public (ex. : commerçants, artisans…). L’objectif est de mettre en lumière les leviers et d’anticiper les obstacles des professionnels à mettre en place les aménagements nécessaires à l’accueil des personnes avec TND. L’étude reposera sur :

- La diffusion d’un questionnaire auprès d’un large panel pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils souhaitent ou non rentrer dans le dispositif.

- La réalisation d’entretiens auprès d’établissements ayant déjà rejoint Divercity pour évaluer leur expérience vécue, l’impact sur leurs comportements, leurs attentes, etc.

Points clés du poste d’ingénieur·e de recherche :

- Statut : Ingénieur·e de recherche CDD

- Spécialité/domaine : Santé, psychologie, neurosciences

- Contrat : CDD

- Quotité souhaitée : temps plein

- Durée du contrat : 6 mois

- Date de prise de poste souhaitée : mi-janvier

- Lieu : Université Lyon 2 (campus PDA), avec déplacements auprès des établissements partenaires à prévoir.

- Salaire mensuel brut : 2974 euros par mois, le remboursement des transports en commun et complémentaire santé et 10% de prime de précarité.

Points clés du poste de stagiaire :

- Statut : Stagiaire

- Spécialité/domaine : Santé, psychologie, neurosciences

- Durée du contrat : 6 mois

- Date de prise de poste souhaitée : début janvier

- Durée : 5 à 6 mois à temps plein.

- Lieu : Université Lyon 2 (campus PDA), avec déplacements auprès des établissements partenaires à prévoir.

- Encadrement : équipe de recherche en psychologie sociale – Université Lyon 2.

- Indemnisation : gratification légale de stage + prise en charge des déplacements urbains.

Les missions de l’ingénieur·e de recherche et du·de la stagiaire de M2 consisteront à :

- Contribuer à l’élaboration et au test des outils d’enquête (questionnaire quantitatif et guide d’entretien qualitatif).

- Participer à la diffusion des enquêtes et à la collecte des données (≈ 250 questionnaires + 25 entretiens).

- Participer au traitement et à l’analyse des données recueillies.

- Contribuer à la rédaction de rapports de recherche et à la préparation de supports de restitution.

Leurs activités principales seront les suivantes :

- Diffusion des questionnaires via les réseaux partenaires.

- Organisation et conduite des entretiens qualitatifs auprès des établissements.

- Transcription et codage des données qualitatives.

- Analyse statistique des données quantitatives (SPSS, R ou équivalent).

- Rédaction de notes de synthèse et participation aux restitutions collectives.

Profil recherché : Il est attendu du·de la candidat·e qu’il ou elle ait validé/poursuive un Master 2 en psychologie sociale, psychologie de la santé, neurosciences comportementales, ou sciences cognitives appliquées, avec de bonnes compétences en méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. L’obtention d’un Master 2 en santé publique est pertinent à condition que l’étudiant·e ait une formation ou un intérêt marqué pour les méthodes de recherche en sciences sociales (enquêtes, entretiens, analyses statistiques, etc.).

Le détail complet des offres se trouve sur les fiches de poste d’ingénieur·e de recherche et de stagiaire.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Christine Morin-Messabel (christine.morin-messabel@univ-lyon2.fr) et Ludivine Jamain (ludivine.jamain@univ-lyon2.fr) avant le 30 novembre 2025 (pour le·la stagiaire) ou avant le 12 décembre 2025 (pour l’ingénieur·e de recherche).

Annonce iMIND

A lire également

Divercity

Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.

En savoir plus

Autisme et diversité de genre

Contexte de l’étude

Une corrélation possible entre trouble du spectre de l’autisme et identité de genre ?

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du neurodéveloppement (TND) qui impacte notamment la communication et les interactions sociales. Il peut influencer la manière dont une personne perçoit et exprime son identité, y compris son identité de genre. Le genre est une construction sociale : il correspond aux rôles, comportements et attentes qu’une société attribue aux personnes en fonction de leur apparence ou de leur sexe assigné à la naissance, et il peut varier selon les cultures et les époques.

Dans ce contexte, il semble pertinent d’examiner les liens entre autisme et genre. Des clinicien·ne·s-chercheur·euse·s comme Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi, du pôle Hospitalo-Universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, ont observé dans leur pratique que de nombreuses personnes autistes s’identifient en dehors des normes de genre traditionnelles. Cela signifie que leur genre ressenti ne correspond pas toujours à celui qui leur a été assigné à la naissance, ce qui les place au sein de la diversité de genre. Cette observation invite à mieux comprendre comment se construit l’identité de genre pour les personnes autistes.

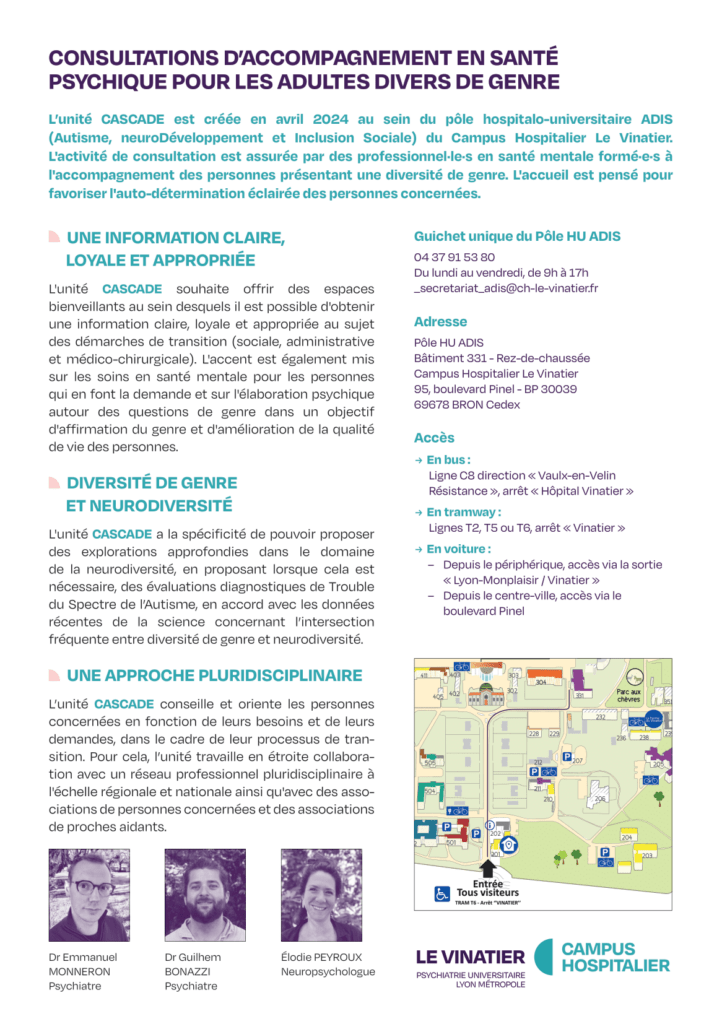

L’accompagnement en affirmation de genre au pôle HU-ADIS

Les professionnel·le·s du pôle HU-ADIS ont décidé de systématiser leur approche en créant l’unité CASCADE (consultations d’accompagnement en santé psychique pour les adultes divers de genres). Cette unité reçoit des personnes diverses de genre de 16 ans et plus, que ce soit pour un avis global en santé mentale, un accompagnement en affirmation de genre ou des consultations à visée diagnostique si nécessaire.

L’accompagnement en affirmation de genre contribue à la reconnaissance des personnes trans, à leur bien être et à leurs droits. L’affirmation de genre peut notamment revêtir des aspects sociaux (par ex. avec un changement de prénom), médicaux (par ex. avec une hormonothérapie) ou encore légaux (par ex. avec un changement sur l’état civil).

Lorsqu’une personne majeure entre dans un parcours d’affirmation de genre médical, elle peut consulter sur demande. Pour les mineur·e·s, en revanche, un avis médical en santé mentale reste la règle. Dans la région lyonnaise, les mineur·e·s de moins de 16 ans peuvent s’adresser à l’unité VAGUE (variance de genre, unité enfants).

Le début d’un projet de recherche

En se penchant sur l’intersection entre TSA et diversité de genre, les chercheur·euse·s ont constaté que beaucoup d’études scientifiques étaient davantage orientées sur les traits autistiques des personnes diverses de genre, et non sur la diversité de genre chez les personnes autistes.

Par exemple, une étude (Mazzoli et al., 2022) a mis en évidence la présence de traits autistiques chez certaines personnes diverses de genre. Toutefois, ces traits semblaient diminuer après le début d’une hormonothérapie. Si cette hypothèse se confirmait, cela suggérerait que les traits autistiques pourraient, dans certains cas, être un épiphénomène – c’est-à-dire une conséquence ou une expression secondaire liée à la situation de diversité de genre.

De plus, dans les études précédentes, le genre était étudié sous le prisme d’une classification médicale, sous les appellations de « troubles de l’identité sexuelle » et de « dysphorie de genre ».

Explorer l’articulation entre les identités de genre et le TSA pourrait permettre de mieux accompagner les personnes autistes. Les chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS se sont interrogé·e·s sur la proportion de personnes autistes concernées par la diversité de genre et se sont fixé trois objectifs :

Quelle a été la démarche suivie par les chercheur·euse·s ?

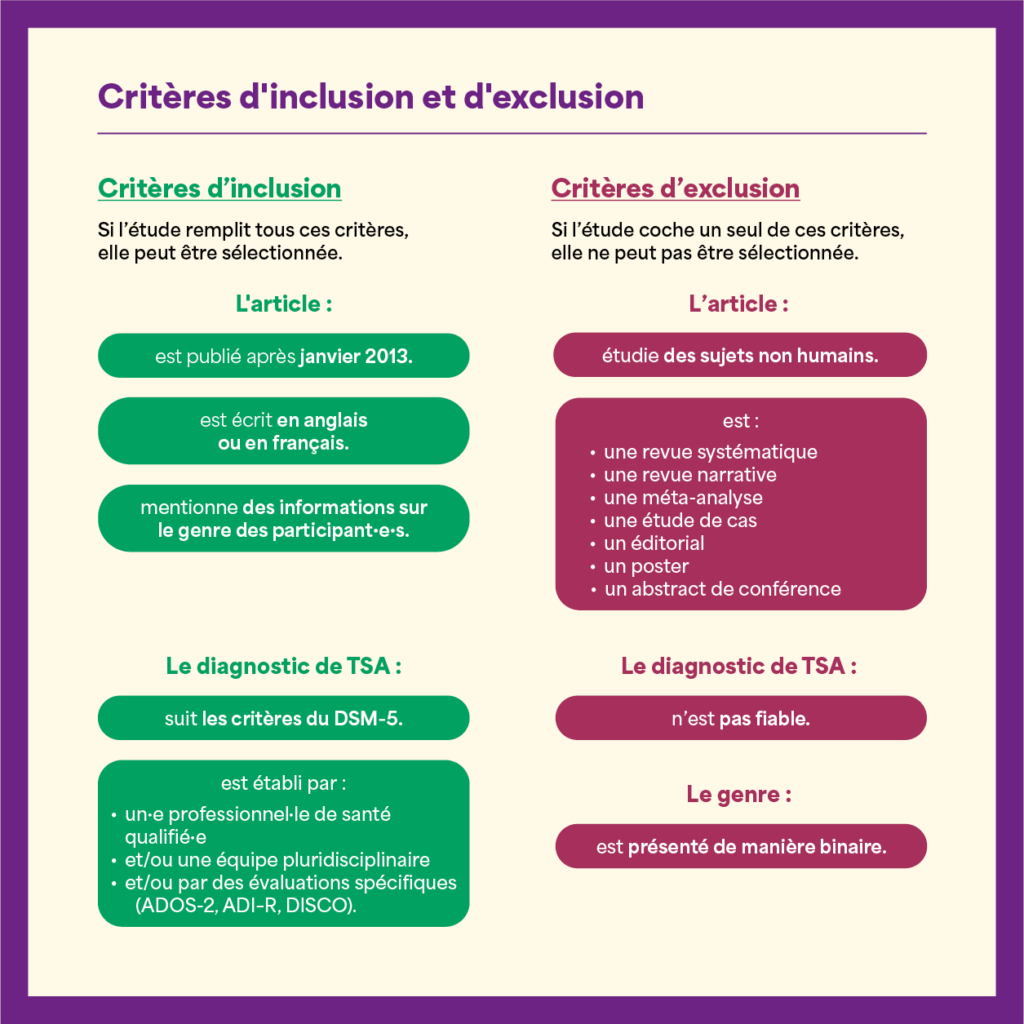

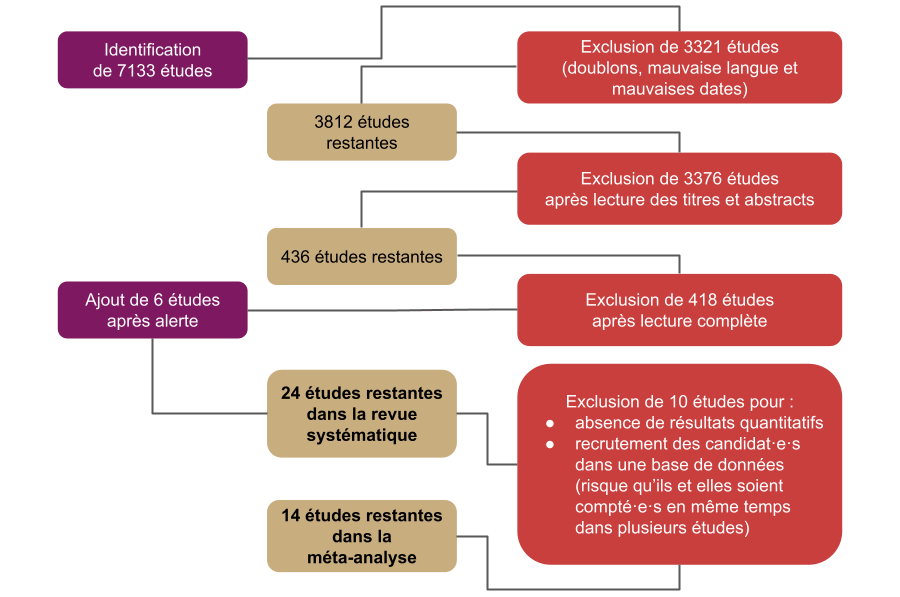

L’équipe de recherche a compilé de nombreuses études, pour réaliser ce que l’on appelle une revue systématique. Le but d’un tel travail est de synthétiser les connaissances sur un sujet. Par la suite, les chercheur·euse·s ont effectué une méta-analyse, c’est-à-dire qu’ils et elles ont pris les données chiffrées des études pour opérer des analyses statistiques.

Il s’agit d’une méthodologie similaire à celle que d’autres chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS avaient employée pour étudier la corrélation entre le TDAH et le sans-abrisme.

Les méta-analyses et les revues systématiques sont généralement considérées comme fournissant un niveau élevé de preuve scientifique.

En s’appuyant sur l’analyse rigoureuse d’un grand nombre d’études, soigneusement sélectionnées, elles offrent une fiabilité accrue des résultats et des conclusions

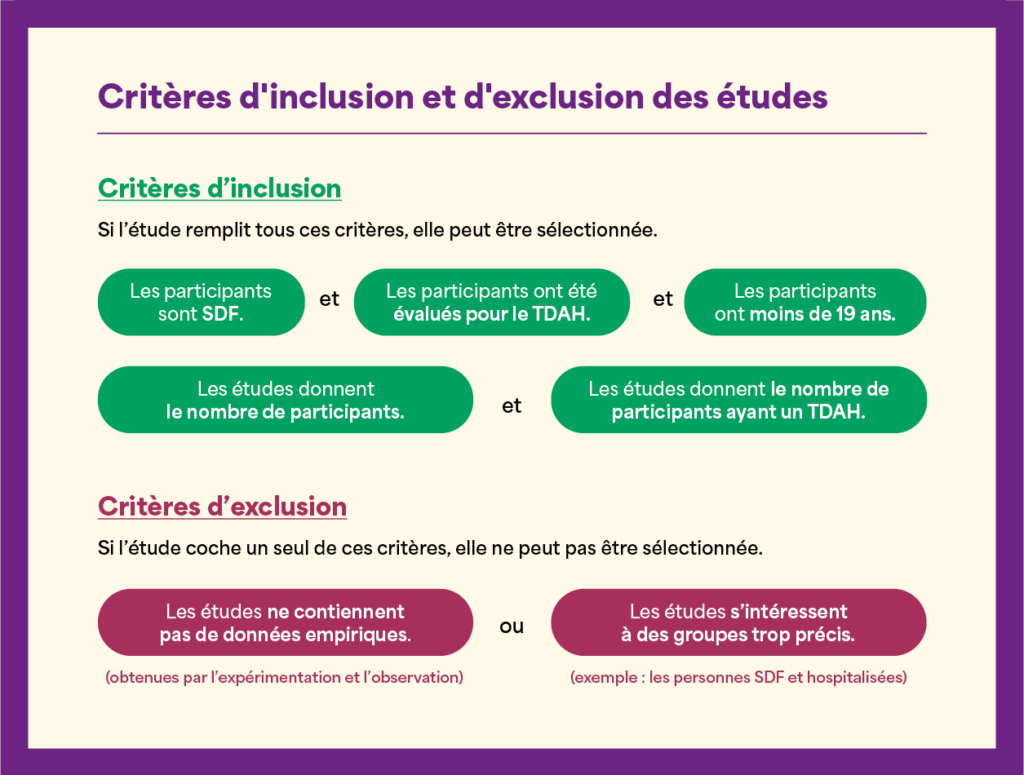

Différents critères ont été définis afin d’identifier les études à retenir :

Sur plus de 7 000 études identifiées, seule une vingtaine ont été conservées après application des critères de sélection.

Quels ont été les résultats ?

Les résultats de la méta-analyse permettent d’estimer que 7,37 % des personnes autistes présenterait une diversité de genre. Toutefois, cette moyenne résulte de données très hétérogènes selon les études, avec des proportions variant de 0,85 % (Graham Holmes et al., 2020) à 27,27 % (Chang et al., 2022).

Cette différence pourrait s’expliquer par la manière dont la diversité de genre a été envisagée, mais aussi par les définitions du genre utilisées. En effet, certaines études avaient une définition binaire du genre : elles envisageaient uniquement que les participant·e·s se sentent appartenir à leur genre assigné ou au genre « opposé » à celui qu’on leur avait assigné à la naissance. À l’inverse, les études qui avaient une définition moins binaire du genre permettaient plus de fluidité dans les réponses.

Que faire face à de tels écarts ?

Face aux fortes variations des résultats d’une étude à l’autre, l’équipe a décidé de poursuivre ses investigations pour tenter de comprendre les raisons de telles disparités. Lors de ces analyses complémentaires, l’équipe s’est notamment interrogée sur la manière dont le diagnostic de TSA avait été posé. Cet élément ne semblait toutefois pas influencer le pourcentage de personnes autistes diverses de genre.

En revanche, deux critères sont ressortis. D’une part, du côté des études, l’objectif de recherche influence significativement les résultats trouvés. Quand une étude a pour objet le genre, le pourcentage de personnes autistes diverses de genre est bien plus élevé. L’équipe de recherche suppose que ces différences viennent de critères mieux établis pour caractériser la diversité de genre. D’autre part, du côté des personnes, le genre assigné à la naissance influence aussi les résultats trouvés, mais cette influence n’est pas significative. Les personnes autistes assignées filles à la naissance feraient plus souvent partie de la diversité de genre que les personnes autistes assignées garçon à la naissance, mais la puissance statistique de l’étude ne permet pas d’affirmer ce résultat.

Le « genre assigné à la naissance » est le genre enregistré de quelqu’un à la naissance. Il est le plus souvent établi en fonction des organes génitaux externes d’une personne : pénis pour l’homme, vulve pour la femme.

On emploie souvent les termes AFAB, pour assigned female at birth (assigné·e fille à la naissance) ; et AMAB, pour assigned male at birth (assigné·e garçon à la naissance).

Le genre assigné à la naissance ne correspond pas forcément à l’identité de genre d’une personne.

La corrélation entre TSA et diversité de genre est-elle une simple coïncidence ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a relevé différentes hypothèses expliquant le potentiel lien entre TSA et diversité de genre. Elles se déclinent en trois catégories (Van Der Miesen et al., 2016) : les théories biologiques, psychologiques et sociales.

Selon certaines théories biologiques, les personnes autistes auraient un niveau de testostérone très élevé avant la naissance. Ce haut niveau influencerait le développement de leur cerveau : on parle d’ailleurs d’« extreme male brain », soit une forme extrême du cerveau masculin. Ainsi, les personnes autistes auraient du mal dans les activités perçues comme « plus féminines » (ce qui comprend les interactions sociales). Il y aurait moins de différences entre les hommes et les femmes autistes qu’entre les hommes et les femmes neurotypiques. Ces théories, n’ont cependant a l’heure actuelle jamais été validées par des données scientifiques.

Pour les théories psychologiques, ce seraient certaines particularités liées à l’autisme (comme les déficits en théorie de l’esprit, la rigidité ou les comportements obsessionnels) qui pourraient être à l’origine de la diversité de genre observée dans cette population. Par exemple, certain·e·s auteur·rice·s mentionnent que les difficultés à se percevoir soi-même et à se représenter les états mentaux de soi et d’autrui, en lien avec les difficultés de théorie de l’esprit, pourraient impacter la représentation de l’identité de genre, chez les personnes avec autisme. D’autres hypothèses s’intéressant à l’impact de la rigidité cognitive proposent que les enfants avec autisme conserveraient une croyance de genre très stéréotypée, même en grandissant, ce qui pourrait constituer la base de la diversité de genre dans cette population.

Enfin, les théories sociales insistent sur le caractère socialement construit du genre et expliquent la diversité de genre des personnes autistes par leur fonctionnement social non normatif. Il se pourrait, par exemple, que les personnes ayant un TSA résistent davantage au conditionnement social genré.

La revue ne cherche toutefois pas à établir la véracité de ces théories. Les chercheur·euse·s insistent d’ailleurs sur le besoin de conduire un plus grand nombre d’études, afin de mieux comprendre ces interactions.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a fait face à plusieurs obstacles pour réaliser sa revue, notamment le manque d’études sur le long terme et le manque de comparaisons entre personnes autistes et personnes neurotypiques.

De plus, l’identité de genre est un angle de recherche relativement nouveau dans le domaine. Certaines études étaient plus binaires que d’autres : elles manquaient donc de choix possibles dans les réponses proposées aux participant·e·s pour qualifier leur identité de genre. D’autres études excluaient de facto les personnes diverses de genre de leur protocoles. Enfin, il est aussi possible que des personnes diverses de genre se soient autocensurées ou n’aient pas participé à des études.

Un biais de publication a donc été mis en évidence. Il est plus que probable que l’on sous-estime la prévalence de la diversité de genre dans l’autisme pour ces différentes raisons. D’ailleurs, en appliquant des méthodes de correction des biais de publication, la prévalence de la diversité de genre augmente, ce qui montre que le chiffre annoncé plus haut (7,3 % des personnes autistes seraient diverses de genre) n’est pas surestimé.

Quelles suites pour l’étude ?

D’une part, Clara Gloanec, une interne du pôle, s’est intéressée à la manière de poser les diagnostic d’autisme chez les personnes diverse de genre. Pour sa thèse de médecine, elle a réalisé une méta-analyse et une revue systématique mettant en évidence que les outils utilisés sont le plus souvent des questionnaires de dépistage ou des autodiagnostics, permettant assez mal de définir les populations.

D’autre part, Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi poursuivent leurs travaux afin de mieux appréhender la manière dont l’identité de genre se construit chez les personnes autistes appartenant à la diversité de genre. Pour explorer cette question, il et elle réalisent des entretiens qualitatifs avec des personnes autistes de tous âges, sexes et genres, afin d’identifier leurs points communs, leurs différences, ainsi que la façon dont chacun·e perçoit et vit son identité de genre.

Ressources

- Journée iMIND #3 – Explorer les diversités : à l’intersection des identités trans et de l’autisme

- Étude du Dr Guilhem Bonazzi et d’Élodie Peyroux, PhD

- Études citées dans l’article :

- Chang et al., 2022 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus grande proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (27,27 %)

- Graham Holms et all, 2020 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus petite proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (0,85 %)

- Mazzoli et al., 2022 – Étude montrant que l’hormonothérapie peut parfois diminuer les traits autistiques chez des personnes diverses de genre

- Van Der Miesen et al., 2016 – Étude reprenant les différentes théories expliquant le lien entre TSA et diversité de genre.

Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?

TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée

Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.

Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.

Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).

Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).

Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.

Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?

Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.

- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.

- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.

Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.

Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.

La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.

Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.

De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.

Qu’a-t-on observé ?

La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).

Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.

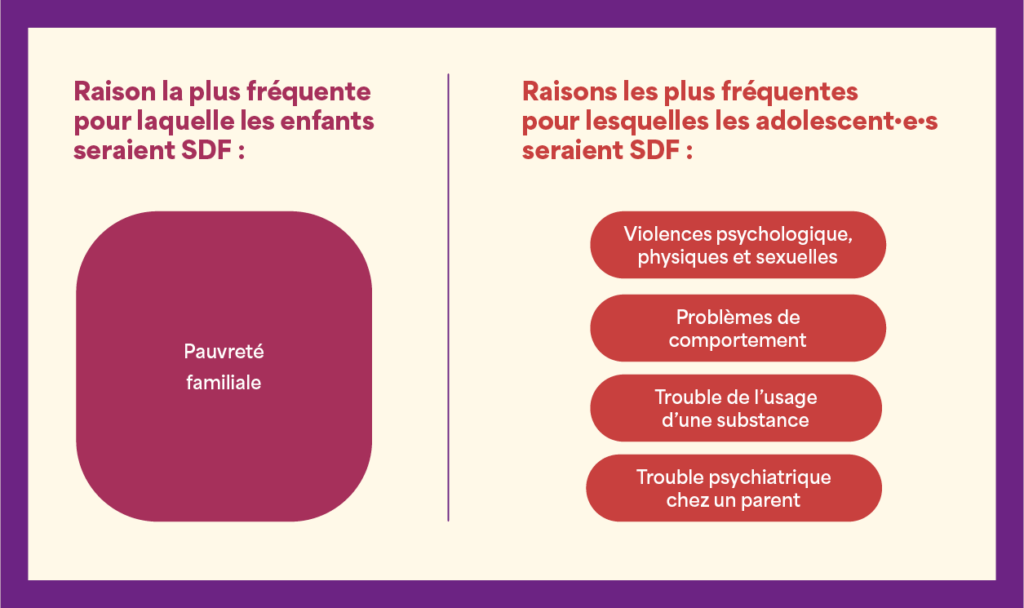

Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.

Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.

Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?

Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.

En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).

Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.

Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.

Quelles suites pour l’étude ?

Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.

Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.

Ressources

- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF

- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)

- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans

- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)

- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)

Trouble du neurodéveloppement sévère et emploi : dépasser les idées reçues et construire l’inclusion

Présentation

Aujourd’hui, le modèle dominant dans les établissements médico-sociaux cantonne les personnes avec un Trouble du Neurodéveloppement (TND) sévère à des activités occupationnelles, partant du postulat erroné qu’elles ne sont pas en mesure de travailler. Pourtant, des initiatives prouvent que, grâce à la formation des professionnels et à un accompagnement adapté, l’insertion professionnelle est non seulement possible, mais bénéfique pour tous.

Ce webinaire mettra en lumière le travail de l’association Vivre et Travailler Autrement, qui a développé une méthodologie innovante ayant déjà permis l’inclusion d’une cinquantaine de personnes porteuses d’un trouble du spectre de l’autisme et d’un trouble du développement intellectuel, tant au niveau de l’emploi que de l’habitat. Nous suivrons plus particulièrement le parcours d’une personne accompagnée dans son insertion professionnelle, pour mieux comprendre les enjeux et les solutions mises en place.

Nous aborderons également les raisons d’intégrer ce dispositif, tant du point de vue des personnes concernées et de leurs familles que des professionnels du secteur médico-social. Quels espoirs et attentes ce type d’initiative suscite-t-il ? Quels changements implique-t-il pour les professionnels et les structures existantes ?

Ce temps d’échange sera l’occasion de questionner nos représentations et d’identifier les leviers concrets pour offrir de véritables perspectives professionnelles aux personnes avec un TND sévère.

Rejoignez-nous pour faire évoluer les mentalités et construire un monde du travail plus inclusif !

Intervenantes

- Marylin Causse, directrice de l’association Vivre Et Travailler Autrement

- Sandrine Raymond, cheffe de projet Vivre Et Travailler Autrement

- Anne Duchamp, cadre supérieure de santé, pôle HU-ADIS, Le Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole

- Christine Celio, éducatrice spécialisée, Maison d’Accueil Spécialisée Maurice Beaujard, Le Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole

Lien utile

Semaine du Cerveau 2025

Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau?

Lancée en 1999 et organisée chaque année au mois de mars, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

Cet événement international, initié par la Dana Foundation, se déroule simultanément dans une centaine de pays et plus de 100 villes françaises. Son objectif principal est de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. Il offre une opportunité unique aux chercheurs et chercheuses de dialoguer avec le public, de présenter les avancées scientifiques en neurosciences, d’expliquer les enjeux liés à la compréhension du cerveau et d’aborder leurs répercussions sur notre société.

Durant cette semaine, le public est invité à découvrir le travail des professionnels de la recherche, à explorer les mystères du cerveau et à s’informer sur les dernières découvertes scientifiques.

Par son ampleur nationale et internationale, le nombre de participants mobilisés, l’engouement qu’il suscite et la richesse de sa programmation, cet événement se distingue comme une véritable célébration du savoir et de la science.

À Lyon, l’évènement est coorganisé par Le Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, l’Inserm, le CNRS Délégation Rhône Auvergne, l’Université de Lyon, le LabEx ASLAN, l’Université Claude Bernard Lyon 1, la Fondation Apicil, la Fondation Neurodis, les Hospices Civils de Lyon – HCL et le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon – CRNL.

L’inclusion en action: comprendre et participer

Promouvoir l’inclusion, c’est créer un environnement où chacun peut s’épanouir et contribuer pleinement, en dépassant les préjugés et en valorisant la singularité de chacun. Ces démarches ouvrent la voie à une société plus innovante, solidaire et respectueuse des différences.

Dans le cadre de l’édition 2025 de la Semaine du Cerveau, iMIND et GénoPsy, deux réseaux portés par le Vinatier, animeront une manifestation dans le tiers-lieu inclusif, le Zibou Lab, le 20 mars, qui s’articulera autour de deux parties :

- « Sensibilisation sur la neurodiversité » (de 14h à 18h) :

Dans un monde qui cherche à être de plus en plus inclusif, la neurodiversité devient un enjeu central pour la société contemporaine. Il s’agit non seulement de combattre les stigmates, mais aussi de repenser les environnements professionnels, scientifiques et sociaux pour les adapter aux différents types de fonctionnement cognitif (autisme, TDAH, troubles Dys, trouble du développement intellectuel…). Les participants découvriront le concept de neurodiversité et ses enjeux à travers une série d’affiches informatives. Des intervenants seront présents pour commenter ces affiches et échanger avec le public. - « Atelier sur la recherche participative » (deux sessions : de 16h à 17h et de 17h à 18h – 15 participants par session) :

La question de la recherche participative sera abordée de manière ludique et engageante, tout en sensibilisant aux maladies rares du neurodéveloppement et en illustrant l’importance de la collaboration entre scientifiques, personnes concernées, famille/aidants et le grand public. En effet, les participants deviennent des détectives scientifiques et participent à une enquête collaborative pour aider à découvrir de nouvelles pistes de recherche sur les maladies rares du neurodéveloppement. Cet atelier interactif combine des éléments de jeu, de réflexion collective, et d’apprentissage pour initier les participants aux étapes et aux enjeux de la recherche participative.

Intervenants

- Zelda PROST, neuropsychologue et co-fondatrice du Zibou Lab (tiers lieu inclusif composé d’un café, une boutique et une galerie d’art brut) – L’inclusion en milieu professionnel au travers de l’expérience du Zibou lab

- Michel ALLOUCHE, responsable du SESSAD EVAI – L’inclusion professionnelle en milieu ordinaire

- Anne ROYNEAU, pair-aidante professionnelle – L’inclusion sociale

- Amélie SOUMIER, chercheure – L’inclusion dans la recherche

- Marine D. et Jennifer BENEYTON – L’inclusion dans la ville

- Marie-Noëlle BABINET, psychologue-neuropsychologue au CRMR GénoPsy Lyon (Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, pôle HU ADIS)

- Pauline BOIROUX, cheffe de clinique assistante au CRMR GénoPsy Lyon (Le Vinatier Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, pôle HU ADIS)

Informations pratiques

- Cible : grand public, à partir de 15 ans

- Date : 20 mars 2025, entre 14h et 18h

- Lieu : Zibou Lab, 71 rue Smith – 69002 Lyon

- Inscription pour les deux sessions de l’atelier recherche participative :

auprès d’Emma Savoldelli : emma[dot]savoldelli[at]ch-le-vinatier.fr - Programme de la Semaine du Cerveau : https://popsciences.universite-lyon.fr/agenda/semaine-du-cerveau-edition-2025/

Épilepsie et travail : défis, conseils et témoignage

Présentation

Ce webinaire explore les enjeux croisés entre l’épilepsie et le milieu professionnel, en mettant en lumière les défis et des solutions possibles.

La première partie s’intéresse au lien souvent méconnu entre troubles neurodéveloppementaux et épilepsie avec un rappel sur cette pathologie et ses problématiques. Nous abordons ensuite les défis rencontrés par les personnes souffrant d’épilepsie dans leur vie professionnelle : risque traumatique, transport, discriminations, etc. Grâce au témoignage d’une personne concernée, nous évoquons les moyens possibles de conciliation entre santé et emploi.

Ce moment d’échange fut l’occasion de découvrir les réalités vécues et de promouvoir des environnements professionnels plus inclusifs.

Intervenants

- Dr Sébastien BOULOGNE, Service de neurologie fonctionnelle et épileptologie, Hospices Civils de Lyon

- Victor BLOT, assistant ingénieur au sein de l’équipe TIGER (Recherche Translationnelle et Intégrative en Épilepsie), Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), et personne concernée

Divercity : un dispositif pour améliorer l’inclusion dans la cité

Contexte

Depuis la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, les établissements recevant du public ont l’obligation de garantir leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cependant, les aménagements actuels se concentrent principalement sur les handicaps moteurs ou sensoriels, tandis que les besoins liés aux handicaps invisibles — qui représentent 80 % des handicaps — sont souvent négligés. Les troubles du neurodéveloppement font partie de ces handicaps invisibles. Il en résulte un enjeu fort à favoriser activement l’inclusion de ces personnes dans la cité.

Cet enjeu est inscrit dans la Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement : faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les troubles du neurodéveloppement dans la société (engagement 6).

Objectif

L’objectif du projet Divercity est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative. Ces aménagements seront également favorables à la qualité de vie des personnes vieillissantes, en situation de fragilité et plus globalement à l’ensemble de la population.

Le dispositif

L’inclusion dans la ville des personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement nécessite que les lieux publics, de convivialité et les commerces puissent s’adapter à leurs particularités.

- L’application Divercity va permettre aux usagers et aux familles de géolocaliser, dans un premier temps dans la Métropole de Lyon, les commerces, lieux de convivialité, clubs de sport ou d’activités, proposant des aménagements adaptés.

- Ces établissements, sur la base du volontariat, bénéficieront d’une courte formation pratique en e-learning et signeront une charte d’engagement sur un ou plusieurs aménagements (spatiaux et fonctionnels).

Travaux préliminaires

Une enquête réalisée auprès de personnes avec des troubles du neurodéveloppement a été réalisée pour identifier les difficultés rencontrées et les aménagements souhaités.

Des capsules vidéo pour former les commerçants

Sur une plateforme dédiée, une série de 6 vidéos abordant les particularités des personnes concernées sont actuellement mises à disposition des commerçants souhaitant s’engager dans ce projet pour :

- Expliquer les difficultés rencontrées par ces personnes

- Indiquer quelques bonnes pratiques simples et peu coûteuses à mettre en place.

Ces vidéos portent sur les éléments suivants :

Elles sont également disponibles sur notre chaîne YouTube.

Une application construite de façon participative

Pour fournir la solution la plus juste, chaque étape du projet est réalisée avec la contribution de personnes concernées. Pour concevoir l’application, un groupe de travail composé de pair-aidants et de jeunes accompagnés par le SESSAD EVAI du pôle HU-ADIS du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole a ainsi travaillé sur trois aspects : le design graphique, l’expérience utilisateur et la rédaction des textes.

Au-delà du dispositif, un projet de recherche soutenu par Shape-Med@Lyon

L’application permettra de collecter des données acquises en situation réelle afin de mieux caractériser les comportements et préférences des usagers.

Un projet de recherche, en collaboration avec l’Université Lyon 2 et la participation du cabinet Mengrov, est en cours pour :

- Mesurer l’impact de l’application sur la qualité de vie des usagers

- Caractériser plus finement le comportement des usagers et mieux comprendre les préférences concernant les environnements bâtis

- Évaluer la pertinence des aménagements

- Rédiger un guide de bonnes pratiques pour la conception d’espaces

Par ailleurs, ce projet permettra également de :

- Mesurer l’impact de la sensibilisation et la perception des TND à moyen et long terme auprès des commerçants

- Évaluer les leviers et les obstacles pour la mise en place des aménagements

Un projet participatif

Le projet Divercity est impulsé par Le Vinatier, le Centre d’excellence iMIND et l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod. Il bénéficie du soutien de la Fondation Orange et de Shape-Med@Lyon ainsi que du Synapse-Lab du Vinatier. Le projet de recherche est mené en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 et avec la participation de l’agence de design sociétal Mengrov.

Des acteurs-clés sont mobilisés à chaque étape du projet :

- Conception des capsules vidéo et de l’application : groupe de travail (clinicien·nes, chercheurs et chercheuses, universitaires, représentant·es d’associations, pair-aidant·es, personnes concernées)

- Rédaction du cahier des charges de l’application : Le Vinatier (cellule innovation Digimentally et le Synapse Lab)

- Déploiement du dispositif et démarchage des différents lieux : commerces, équipements municipaux, lieux accueillant du public

- Recherche de soutien : collectivités territoriales, entreprises privées, fondations, associations d’intérêt public, particuliers

En résumé

- Une application utile pour les personnes concernées par l’autisme et les troubles du neurodéveloppement, et toute personne ayant des besoins spécifiques.

- Un projet pluridisciplinaire.

- Les personnes concernées impliquées à chaque étape du projet.

- Un projet de recherche innovant portant sur des données acquises en situation réelle.

Ce projet vous intéresse ?

Que vous soyez commerçant ou que vous travailliez dans un lieu accueillant du public, si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif, nous vous invitons à renseigner vos coordonnées en consultant le site Divercity ou en nous envoyant un email.

Vous pouvez aussi suivre l’avancée du projet sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram et Facebook.

Liens utiles

Annonce iMIND

A lire également

Divercity

Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.

En savoir plus

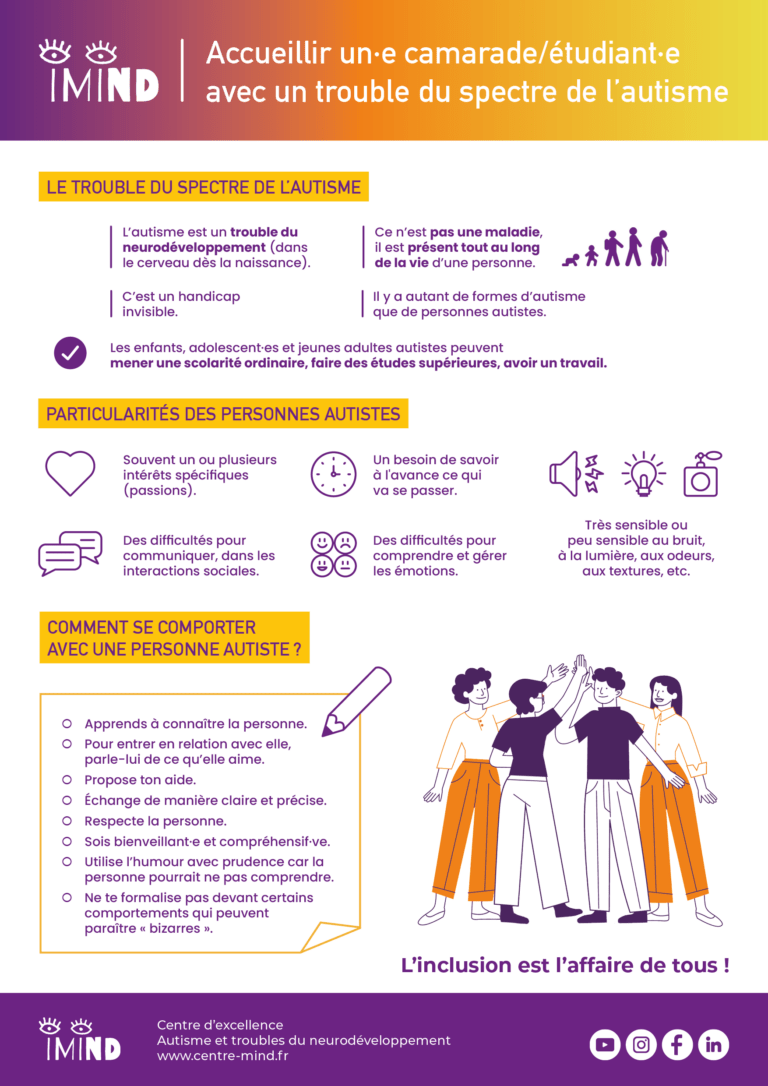

Accueillir un camarade/étudiant avec un trouble du spectre de l'autisme

L’intégration dans une classe peut être un moment délicat pour une personne porteuse d’un trouble du spectre de l’autisme, mais aussi pour ses futurs camarades. Cette fiche vous propose des informations-clés et des conseils pour accueillir un camarade/étudiant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Télécharger l’affiche en pdf : accueillir un camarade/étudiant avec un trouble du spectre de l’autisme

Guide

A lire également

InDYSpensable – “Recruter et travailler autrement”

Le projet innovant “InDYSpensable” vise à montrer aux employeurs qu’embaucher des personnes avec des troubles DYS peut être avantageux et révéler des talents souvent exclus du marché du travail.

En savoir plus

Le Zibou Lab

Qu’est-ce que c’est ?

Le Zibou Lab sera un tiers lieu au service de l’inclusion, un lieu social, chaleureux et convivial où toutes et tous seront les bienvenus. Il regroupera 3 activités : un café, une boutique handi-responsable et une galerie d’art spontanée. Des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement seront recrutées et accompagnées, avec des conditions de travail adaptées. Il ouvrira ses portes en septembre 2024 à La Confluence.

Des évènements conviviaux et inclusifs

En attendant l’ouverture du tiers-lieu, l’équipe du Zibou Lab propose des évènements conviviaux et inclusifs tout l’été. Le prochain évènement aura lieu le vendredi 30 août à la Maison de la Confluence (73, rue Smith, 69002 Lyon).

Au programme : fresque participative, jeux inclusifs, pétanque et mölkky, petite restauration, et surtout des rencontres extraordinaires !

Le Zibou Lab sera également présent à la fête de quartier Hippo’Camp le mercredi 24 juillet (Place de l’Hippodrome, 69002 Lyon).

Informations pratiques

Le Zibou Lab ouvrira ses portes à l’automne 2024 à l’adresse suivante : 71 rue Smith 69002 Lyon.

Liens utiles

Pour suivre l’actualité du Zibou Lab :

- Facebook : https://www.facebook.com/leziboulab/

- Instagram : https://www.instagram.com/le_zibou_lab/

- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/le-zibou-lab/

Pour soutenir le projet : https://www.helloasso.com/associations/le-zibou-lab

Regarde-Moi

Co-créée avec la Compagnie l’Usine Éphémère, de jeunes personnes autistes du SESSAD les Passementiers ont monté une pièce de théâtre pour parler de leurs émotions, avec une représentation unique le vendredi 5 juillet 2024.

Des adolescents et jeunes adultes autistes accompagnés par le SESSAD Les Passementiers (Villeurbanne) sont montés sur scène pour présenter un nouveau projet inédit en collaboration avec la compagnie L’Usine Éphémère. Le public à assisté à une représentation théâtrale unique le vendredi 5 juillet 2024 au Théâtre de L’Île Ô à Lyon.

L’inclusion au cœur du projet culturel

Le SESSAD Les Passementiers du pôle HU-ADIS du Campus Hospitalier Le Vinatier est un Service d’Éducation Spécialisée et de Soin à Domicile accompagnant 25 jeunes âgé·es de 15 à 25 ans, tous et toutes concerné·es par un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), le plus souvent sans handicap intellectuel associé. Sa mission principale est l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle, en milieu ordinaire et au sein de la cité. Faire découvrir la richesse culturelle de la ville à ces jeunes constitue donc un des objectifs des professionnel·les du SESSAD. Dans le cadre de ce projet, cela se traduit par la participation active des jeunes à une expérience culturelle.

Le théâtre pour aborder les émotions

L’objectif était de proposer une co-création d’une représentation théâtrale au travers d’ateliers de découverte des métiers du spectacle vivant : théâtre, improvisation, création lumière et son. Ainsi, de janvier à juin 2024, des ateliers menés par Alexandre Streicher, Camille Neymarc et Victor Lassus ont permis aux apprentis comédiens et comédiennes de découvrir les codes du théâtre contemporain : comment utiliser le corps, la posture, le visage… pour communiquer une émotion. Une pièce de théâtre unique est ainsi née en écriture de plateau, avec pour thème principal les cinq émotions primaires et leurs déclinaisons : joie, colère, peur, dégoût, tristesse. Parallèlement, certains jeunes ont participé à la création des supports de communication du spectacle, avec le soutien des ateliers numériques proposés par la bibliothèque Jean Macé de Lyon.

Sensibiliser le grand public

La représentation théâtrale fût l’occasion de porter un message de sensibilisation et de déstigmatisation sur les Troubles du Spectre de l’Autisme auprès du grand public, afin de faire valoir les talents et compétences des jeunes concerné·es. Pour accompagner ce message, une exposition de sensibilisation et d’information sur les Troubles du Spectre de l’Autisme, élaborée en collaboration avec le Centre d’excellence iMIND, permettra de déconstruire les idées reçues.

Pour présenter ce projet inclusif, il semblait évident de choisir un lieu dans la cité et atypique tel que le Théâtre L’Île Ô à Lyon, reconnu pour son architecture singulière.

Les soutiens

- La Ferme du Vinatier et son dispositif d’accompagnement Éclats d’Art – Réseau des projets artistiques des unités de soin du Vinatier – Psychiatrie universitaire Lyon Métropole. Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé, coordonné et animé par interSTICES, et de la Métropole de Lyon.

- Les Scènes Ôtrement, Théâtre L’Île Ô

- La Bibliothèque municipale de Lyon – Bibliothèque Jean Macé (Lyon 7e).

- Entreprises du secteur privé: Apicil, Clovis Location, HM Renov26, Ouvertures-Sur-Mesure

Capsules vidéo

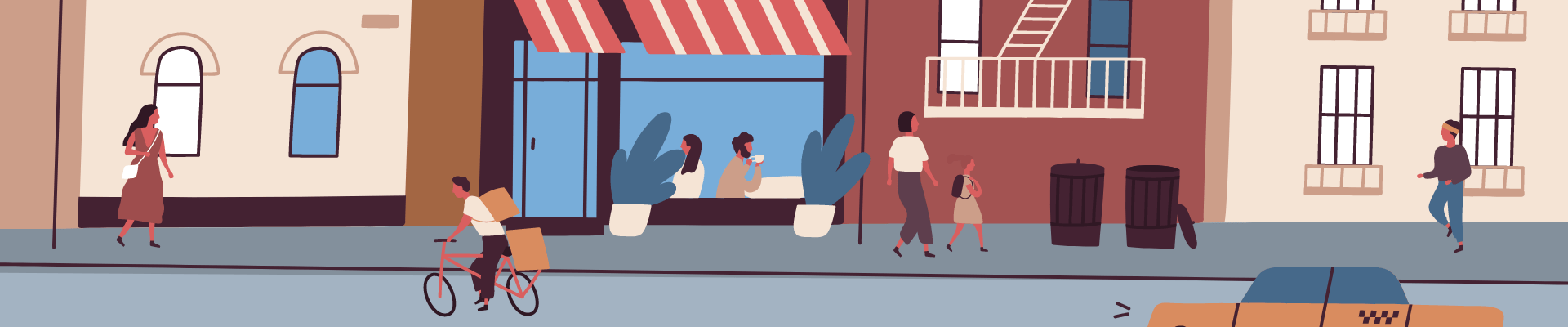

Repenser l’espace urbain pour les personnes autistes

Bonjour Marie Pieron, votre projet AutiSenCité vient d’être financé par l’ANR (agence nationale de recherche), sur quoi porte-t-il ?

En tant qu’élue à la ville d’Ivry, j’ai échangé avec des représentant·es des collectivités territoriales sur les questions d’inclusion des personnes autistes dans notre ville. À la suite de ça, avec le Club Vision et Autisme, nous avons organisé plusieurs événements et ateliers rassemblant jusqu’à 180 personnes, dans le but de mieux comprendre l’impact des particularités visuelles des personnes autistes sur leur expérience urbaine. Ces rencontres m’ont permis d’échanger avec divers professionnels, tels que des chercheurs en neuroscience, des cliniciens, des élus de différentes villes françaises, ainsi que des représentants de l’Université de Dublin et une géographe de Sorbonne Université, Florence Huguenin Richard qui a d’ailleurs rejoint le projet. J’ai aussi eu l’occasion d’échanger avec des personnes autistes et des parents qui m’ont fait part d’une préoccupation majeure : les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les personnes autistes lors de leurs déplacements à pied en ville : trop d’informations en même temps, un niveau de stimulation auditif et visuel intense, des lieux insécures (accès facile à la rue) . Il est crucial de recueillir ces témoignages et de collaborer avec les personnes autistes, les proches, les associations et les professionnels pour garantir la qualité de vie et l’autonomie des personnes autistes dans notre environnement urbain. Cet engagement participatif nous a permis de rédiger un livret regroupant les recherches et les témoignages sur l’expérience de la ville du point de vue des personnes autistes en espérant que les collectivités s’en emparent pour les projets d’aménagement urbain. Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin avec ce projet de recherche participative, AutiSenCité.

Quels sont les objectifs d’AutiSenCité?

Nous avons deux objectifs principaux : d’une part, favoriser l’autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes autistes dans la ville, et d’autre part, comprendre et atténuer les difficultés rencontrées lors de leurs déplacements urbains. Les témoignages recueillis sont souvent saisissant, certains allant jusqu’à qualifier ces déplacements de véritables épreuves, voire de torture. Cette réalité nous pousse à prendre conscience de l’ampleur des difficultés rencontrées. Même ceux qui parviennent à surmonter ces obstacles témoignent des efforts considérables que cela leur demande. Lors de mes propres déplacements en ville avec eux, j’ai pu constater à quel point cela représentait un véritable défi, se traduisant souvent par l’apparition de stéréotypies et une fatigue intense à la fin du trajet. Il est donc crucial de comprendre le véritable coût, parfois invisible, de ces déplacements en ville, même pour ceux qui parviennent à les accomplir.

Comment allez-vous procéder ?

Notre étude se divise en deux parties distinctes.

Tout d’abord, nous travaillons à la construction d’une méthodologie d’évaluation sensorielle de la ville en collaboration avec des personnes autistes, des proches et des professionnels. Cette approche participative garantit que chaque terme utilisé dans nos échelles d’évaluation sensorielle reflète la réalité vécue par les personnes autistes. Des pictogrammes seront aussi associés à ces termes pour recueillir la parole la plus large possible au sein du spectre. Une fois cette méthodologie établie, nous recueillerons les retours des personnes autistes sur des aspects spécifiques de leur expérience urbaine : quels sont les aménagements qui sont bien ressentis, et ceux qui posent problème ?

Lorsque nous aurons terminé cette tâche, nous proposerons de réaliser des marches sensorielles dans des villes partenaires ou dans des universités (atypie-Friendly fait partie du consortium), où nous accompagnerons des personnes autistes sur des trajets familiers au cours desquels ils seront filmés, à bonne distance. Nous analyserons leurs réactions aux stimuli sensoriels (klaxons, sirènes, enseignes lumineuses, motos qui pétaradent, etc.), recueillerons des données sur l’environnement (mesure sonore à l’aide de l’application de science participative NoiseCapture) et leur demanderons de compléter les échelles d’évaluation. Ces observations nous permettront de dégager un indice d’évaluation sensorielle de l’environnement, alliant résultats scientifiques et sociétaux.

Quels sont les résultats attendus ?

La recherche participative offre l’avantage de diffuser rapidement les résultats à la société. Sur le plan sociétal, cela se traduit par la création d’un kit d’évaluation sensorielle de l’environnement, ainsi qu’une grille d’évaluation accessible aux non-scientifiques. Ces outils seront notamment utiles pour les structures comme les IME ou les SESSAD, qui accompagnent des groupes de jeunes et peuvent ainsi identifier les problèmes sensoriels sur les trajets quotidiens.

Nous prévoyons de collaborer avec cinq villes pour aller plus loin dans notre démarche dont la métropole de Lyon. Sur leur territoire, des parcours spécifiques seront effectués, et une urbaniste travaillera avec elles pour envisager des améliorations concrètes en termes de micro-aménagement. Notre approche repose sur une science frugale, visant à maximiser les résultats avec un investissement minimal. Nous espérons que ces recherches seront intégrées dans les documents d’urbanisme des villes, par exemple, dans le cadre de grands projets de renouvellement urbain ou par la commission intercommunale d’accessibilité. L’objectif est d’incorporer la prise en compte de la sensorialité dans les cahiers des charges ou les plans climat-air-énergie, car actuellement, il n’existe ni norme ni standard concernant l’accessibilité de la ville aux personnes autistes.

Ce projet est un projet de recherche participative, pouvez-vous nous dire comment cela se manifeste ?

La gouvernance de notre projet implique diverses parties prenantes, notamment des personnes autistes, des associations, des collectivités territoriales, des chercheurs et des cliniciens. Cette gouvernance joue un rôle crucial dans la prise de décision concernant toutes nos actions.

Par exemple, l’une de nos premières discussions a porté sur les termes à utiliser pour désigner les personnes autistes. Nous avons débattu des différentes terminologies, de leurs implications, et nous avons conclu que l’utilisation du terme “personnes autistes” était préférable, et nous avons banni tout vocabulaire médical. Cette décision, prise au sein de la gouvernance, souligne l’importance de reconnaître le rôle et l’expertise des personnes autistes dans tout le processus. Nous avons également travaillé sur notre mode de communication interne. Cela demande du temps, de la diplomatie et du compromis.

Ces discussions mettent en lumière les défis de la recherche participative et la manière dont elle est perçue au sein de la communauté scientifique. Comment faire pour que la communauté scientifique comprenne qu’on utilise en recherche participative des critères scientifiques identiques à ceux des autres types de recherche en termes de rigueur, etc. ?

Les personnes concernées, qui ont rejoint le projet progressivement, ont chacune leur vécu. Cependant, passer de l’individuel au collectif reste un défi. Cela dit, on mesure déjà l’impact significatif des contributions des personnes autistes sur notre protocole de recherche.

En définitive, leur participation enrichissante met en évidence l’importance de leur inclusion dans la gouvernance des projets de recherche participative. Sans eux, nous aurions probablement omis des aspects cruciaux, notamment en ce qui concerne la perception visuelle. Cela souligne l’importance capitale de leur implication dans ces processus.

Pour en savoir plus :

Inclusion dans l’enseignement supérieur pour les personnes avec TND : constat et perspectives

Présentation

L’inclusion dans l’enseignement supérieur constitue un principe essentiel visant à assurer un accès équitable à l’éducation pour tous, quelles que soient leurs différences et leurs besoins spécifiques. C’est non seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif pour valoriser pleinement les talents et les contributions de chacun au sein de la société.

Parmi les groupes nécessitant une attention particulière figurent les personnes présentant des troubles du neurodéveloppement tels que les troubles du spectre autistique (TSA), le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), les troubles dyslexiques (DYS), et d’autres encore. Leur nombre croissant dans l’enseignement supérieur souligne l’importance de répondre adéquatement à leurs besoins.

Cependant, malgré les efforts déployés, il est évident que l’enseignement supérieur peine encore à fournir les ajustements et le soutien nécessaires à ces personnes. Ces aménagements sont pourtant cruciaux pour leur réussite académique et à plus long terme leur estime de soi.

Face à ce constat, il est important de se demander pourquoi cette situation persiste. Quels sont les défis rencontrés par les personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement lorsqu’elles évoluent dans l’enseignement supérieur ? Comment pouvons-nous faire évoluer les pratiques et les perceptions pour favoriser une véritable inclusion ?

Dans le cadre de ce webinaire, nous aurons l’opportunité d’entendre différentes perspectives grâce à nos deux intervenants: Alexandre Arbey, maître de conférences et lui-même concerné par les TSA, partagera son point de vue en tant qu’enseignant-chercheur, tandis que Michel Allouche, responsable du SESSAD les Passementiers, nourrira notre réflexion en partant du point de vue des étudiants qu’il accompagne dans leur parcours scolaire.

Intervenants

- Alexandre Arbey, enseignant-chercheur à l’Institut de Physique des deux Infinis de Lyon (IP2I)

- Michel Allouche, responsable du SESSAD les Passementiers de l’hôpital du Vinatier et responsable partenariat du Centre d’Excellence iMIND

Le pari de la recherche participative : créer un dialogue équitable entre personnes autistes et chercheur.es

Présentation

À l’heure où les financements se font plus rares, il devient primordial que les organismes de recherche inscrivent leurs projets dans des problématiques portées par la société civile et en particulier par les associations de patients dont les attentes sont fortes. Cette nouvelle méthodologie nécessite de lever certains freins, de part et d’autre, pour permettre un dialogue fructueux. Nos deux intervenants partageront leurs points de vue et leurs expériences sur la question.

Les intervenants

- Josef Schovanec, philosophe, écrivain et personne concernée par un trouble du spectre de l’autisme nous livrera son savoir expérientiel dans la recherche participative.

- Stanislas Lyonnet, professeur de Génétique à la Faculté de médecine Paris Descartes et généticien de l’hôpital universitaire Necker-Enfants Malades à Paris, présentera la façon dont il a impulsé une dynamique de recherche participative au sein de l’institut Imagine qu’il dirige.

Cet évènement était organisé dans le cadre du colloque Neurofrance avec le soutien de la Ville de Lyon et animé par Caroline Demily, chef du pôle HU-ADIS du Centre Hospitalier Le Vinatier et coordinatrice du centre d’excellence iMIND.

Replay

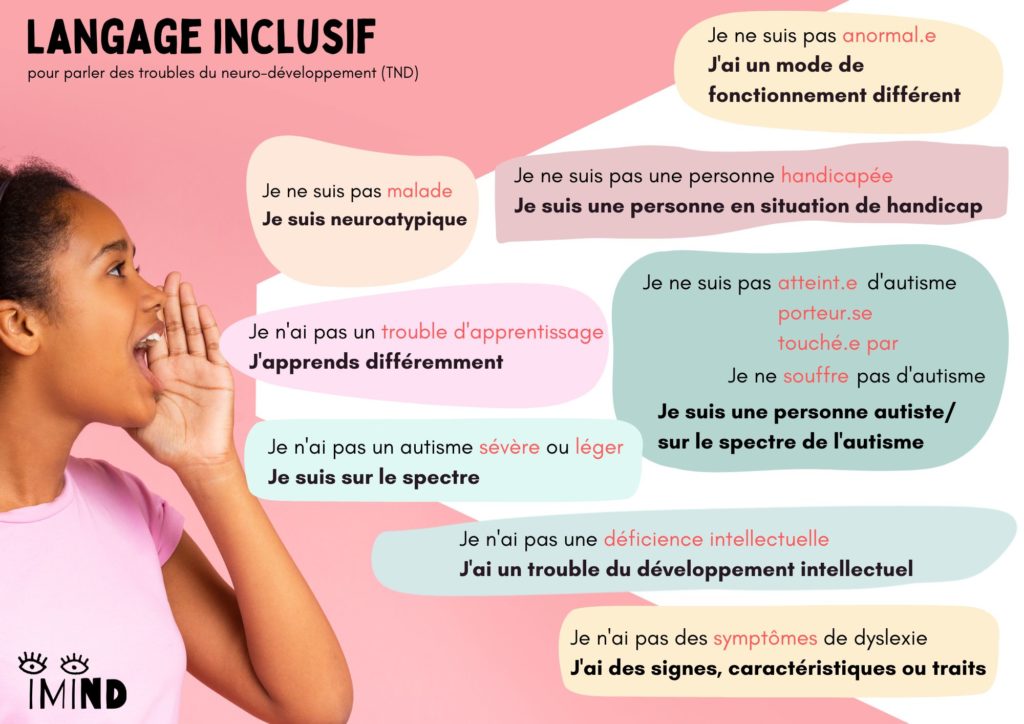

Guide sur le langage inclusif pour parler des troubles du neuro-développement

Le langage est important. Notre choix de mots compte. La façon dont on parle des troubles du neuro-développement peut être valorisante mais aussi stigmatisante si on utilise des termes négatifs et déficitaires. Il est donc important de réfléchir à l’impact de nos paroles sur l’estime de soi et sur la façon dont ils façonnent les attitudes sociétales.

Il est primordial de garder à l’esprit que le langage évolue constamment et que la règle la plus importante est de respecter les souhaits de la personne concernée quant aux termes qu’elle utilise pour s’identifier ou pour parler de son trouble.

Voici notre court guide des termes à utiliser ou à éviter lorsqu’on parle de troubles du neuro-développement et de personnes concernées.

TÉLÉCHARGER LE GUIDE EN PDF : Langage inclusif_iMIND 2022

Penser ensemble l’inclusion dans la ville

Présentation

Le GIS autisme et troubles du neuro-développement et le Centre d’excellence iMIND vous proposent une journée de réflexion sur la thématique novatrice de l’inclusion dans la ville, animée par Agnès Jolivet Chauveau, co-fondatrice de la Formidable Armada.

De la neuroarchitecture à l’insertion professionnelle, en passant par le sport inclusif, nous explorerons de nombreuses façons de rendre notre société plus accueillante pour les personnes ayant des troubles du neuro-développement.

Programme

8h45 – 9h15 : Accueil café

9h15 – 9h20 : Mot de bienvenue de Caroline Demily et Angela Sirigu

9h20 – 9h30 : Intervention de Catherine Barthélémy, Directrice du groupement d’intérêt scientifique (GIS) Autisme et troubles du neuro-développement (TND)

9h30 – 9h40 : Intervention de Claire Compagnon, Déleguée Interministerielle Autisme et troubles du neuro développement

9h40 – 9h50 : Intervention de Pascal Mariotti, Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier

9h50 – 10h10 : Intervention de Jean Mathy (Noetic Bees) – Le projet Ligne bleue: une expérimentation pour améliorer notre expérience des transports en commun avec le concours de personnes autistes.

10h10 – 10h30 : Intervention de Chams-Ddine Belkhayat (Bleu network) – Handicap et Inclusion, faire un pas de côté pour se mettre sur le chemin

10h30 – 10h45 : Pause-café

10h45 – 11h05 : Intervention de Sylvia Wirth (Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod) – Comment le cerveau construit l’espace ? Le nôtre et celui des autres.

11h05 – 11h25 : Intervention de Zelda Prost et du Dr Guilhem Bonazzi (Le Zibou Lab) – Le Zibou Lab : un lieu de travail et de rencontres au cœur de la ville

11h25 – 11h45 : Intervention de Vincent Williard, éducateur sportif APA (pôle HU-ADIS au Centre Hospitalier Le Vinatier) – L’activité physique adaptée au service de l’inclusion

11h45 – 12h05 : Intervention de Mélanie Dautrey (pôle HU-ADIS au Centre Hospitalier Le Vinatier) – Diplôme Universitaire de pair aidance familiale en santé mentale et neuro-développement : les familles comme partenaires de l’inclusion

12h05 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 13h50 : Intervention de Marie Pièron (UNiversité Paris Cité/Club autisme, troubles du neuro-développement et vision) – L’autisme: une perception singulière de la ville

13h50 – 14h10 : Intervention de Hajer Atti (Architecte et doctorante en neurosciences iMIND) – Le rôle de la Neuroarchitecture dans la rémittence des troubles neuro-développementaux, le cas de l’autisme

14h30 – 15h00 : Intervention de Mélie Michel (CH le Vinatier), Lionel Thabaret – Cent7 Architecture – agence d’architecte sélectionnée pour construire la nouvelle unité de neuro-développement sur le pôle HU-ADIS et Etienne Cassier – Atelier Espinosa – architecte d’intérieur – Le soin sera aussi architectural

15h00 – 15h15 : Pause café

15h15 – 15h45 : Intervention d’Isabella Pasqualini, architecte et neuroscientifique à l’université de Lucerne – Design within: perspectives towards inclusion

15h45 – 16h30 : Intervention de Magda Mostafa, professeure associée de l’Université américaine du Caire – Autism, Neurodiversity and the Built Environment: Addressing the Codification Gap | a Case for a Sensory Decolonisation

16h30 : Conclusion et remerciements

Replay

Sondage sur les préférences des personnes neuroatypiques concernant les espaces publics

Tout le monde devrait pouvoir profiter des espaces publics, mais ceux-ci ne sont pas toujours adaptés aux besoins des personnes neuroatypiques. Nous menons une étude préliminaire avec un groupe de travail du pôle HU-ADIS au Centre Hospitalier Le Vinatier et des personnes concernées, pour mieux comprendre les freins qui empêchent les individus de profiter pleinement des espaces publics.

Si vous êtes porteurs d’un TSA, TDAH, troubles DYS, … aidez-vous à améliorer votre accueil dans l’espace urbain !

Newsletter

21/12/21, par Jennifer Beneyton

De l’importance de la neurodiversité en milieu professionnel : le cas de Renault Trucks Europe

Franck Gillet est responsable RH pour Renault Trucks Europe. En 2019, il a recruté Bakay Fofana, un jeune apprenti autiste pour un contrat d’un an. Il nous raconte avec sincérité sa première réaction, sa collaboration avec Bakay au quotidien, et finalement le bilan très positif de l’expérience.

Pouvez-vous nous raconter comme s’est passé le recrutement de Bakay ?

Franck Gillet: Renault Trucks s’engage depuis des années à faire évoluer ses pratiques vers plus d’inclusion. Cela se matérialise par exemple par un handi’accord que nous faisons en sorte de renouveler tous les 4 ans. Nous sommes d’ailleurs en train de le faire actuellement.

Il se trouve que je cherchais un apprenti pour le service RH. Nous en accueillons régulièrement. Notre référente handi’accord m’a informé de la candidature d’un jeune homme autiste du nom de Bakay. Très honnêtement, ma première réaction a été plutôt tiède à l’époque. Mais en étant RH, je connais aussi la difficulté de trouver des profils qui peuvent convenir. J’ai donc convoqué Bakay pour un entretien, au même titre que les autres candidats et c’est finalement lui que j’ai retenu car c’est lui qui correspondait le mieux au poste. J’avais besoin de quelqu’un qui parle anglais et qui soit compétent dans le traitement de données. Le lieu d’exercice était très calme et isolé, ce qui collait parfaitement avec sa particularité. C’était donc la candidature parfaite pour le poste. On sentait aussi de sa part une réelle motivation pour le poste, ce qui n’est pas le cas de tous les candidats, croyez-moi !

Beaucoup de caractéristiques des personnes autistes peuvent se révéler être de vraies compétences. Comment s’est passé son intégration chez vous ?

FG: Son intégration s’est faite de façon classique, sauf que nous avions un interlocuteur privilégié en plus de l’école : le SESSAD Les passementiers. Grâce aux conseils de Monsieur Allouche et de sa collègue qui avaient soulevé quelques points de vigilance dans la façon de travailler avec des personnes TSA, nous avons particulièrement porté notre attention sur le fait de mettre les consignes par écrit. Cela demande un petit effort de rigueur et de transparence mais ce n’est pas une mauvaise chose finalement. J’ai uniquement informé mon équipe proche du fait que Bakay était autiste, pour les sensibiliser à certains points, en dehors de cela, j’ai normalisé sa présence auprès des collaborateurs plus éloignés.

Comment s’est passé la collaboration avec lui ?

FG: Tout s’est très bien passé ! Comme nos bureaux étaient proches physiquement, cela permettait d’échanger régulièrement. Je veillais à faire des points fréquemment pour savoir où il en était, s’il y avait des points de blocage, s’il fallait que je réexplique…, mais de la même manière que je le fais avec les autres apprentis. Bakay est quelqu’un d’extrêmement réactif, quand je lui demandais quelque chose, c’était toujours fait très rapidement et avec le résultat, pourvu qu’il ait bien compris ce qui était attendu. Il prenait en main les choses, il passait les coups de fil si nécessaire, y compris en anglais puisque c’était une condition pour le poste. Il était volontaire et à l’aise pour le faire.

J’ai calibré les activités de façon progressive pour ne pas qu’il se sente trop débordé au début. Je l’ai fait aussi travailler sur des sujets plus en profondeur, que nous avons abordé par étape et ça a très bien marché aussi.

J’ai aussi écarté certaines activités de ses missions car elles n’étaient pas compatibles avec sa manière d’être. Par exemple, les réunions se sont révélées plus compliquées que prévu. Écouter sans rien faire, c’était difficile pour lui. Il passait la réunion sur son téléphone, au vu et au su de tout le monde. En réunion de service, ça peut passer, mais lorsque nous sommes avec des personnes extérieures, c’est plus délicat. Par la suite, je lui ai proposé de ne plus venir et je lui faisais un résumé des points les plus importants et ça lui convenait mieux.

Cet encadrement un peu plus personnalisé que vous avez mis en place pour Bakay a-t-il été coûteux en temps pour vous ?

FG: Pas tellement plus que pour d’autres apprentis. Nous parlions aussi beaucoup des comportements sociaux et des attitudes à avoir dans le cadre professionnel. Il ne savait pas s’il devait sourire, pas sourire, quoi dire à la machine à café etc… Donc effectivement il a fallu prévoir un peu de temps pour ça, mais c’est aussi le travail d’intégration qu’on doit faire pour tout nouvel arrivant. Certaines personnes n’ont pas les bons codes sociaux non plus, et pourtant elles ne sont pas spécialement porteuses de troubles du neuro-développement.

À côté de ça, j’ai beaucoup apprécié la façon dont il s’est comporté tout au long de sa présence avec nous. Il respectait parfaitement ses horaires, il me prévenait quand il était en retard, ce que ne font pas tous les apprentis. On dit souvent que c’est une question de génération, qu’il faut qu’on s’adapte… Eh bien, pas forcément ! Il a une personnalité très attachante, quand on discutait de sa vie plus personnelle, de sa famille etc… Nous avons tissé des liens comme je les tisserais avec d’autres collègues.

Quel bilan faites-vous de cette expérience ?

FG: Il est positif mais frustrant car nous n’avons pas pu mener l’alternance jusqu’au bout (COVID oblige). J’ai essayé de rester en contact avec lui autant que possible et j’ai assisté à sa soutenance. Il s’en est sorti de façon honorable par rapport aux attendus. Il n’a pas fait plus d’erreur que d’autres étudiants que j’ai pu recevoir.

Vous disiez que votre première réaction avait été plutôt tiède. Est-ce que votre regard a changé maintenant sur les personnes TSA ?

FG: Oui, absolument. Dans mon entourage, je connais des personnes en situation de handicap. Je suis plutôt sensibilisé à cette question, mais je ne m’étais jamais posé la question de leur insertion dans le milieu professionnel. Et je pense que comme beaucoup de gens, j’avais des préjugés qui ont été déjoués. Le regard change. L’intervention du SESSAD a été primordiale car cela a permis d’aider à l’accueil, à ma compréhension du fonctionnement de Bakay et de ses besoins. Nous étions en lien de temps en temps, nous avons fait un bilan de mi-parcours pour parler de son adaptation.

Depuis le passage de Bakay, avez-vous eu l’occasion de recruter d’autres personnes neuro-atypiques ?

FG: Pas à ma connaissance. Mais l’entreprise est grande donc c’est possible. Je suis sûre que parmi nos collaborateurs, il y a des personnes porteuses de troubles du neuro-développement. Dans le cadre de notre handi’accord, nous travaillons beaucoup sur le maintien dans l’emploi. Nous proposons des aménagements de postes de travail pour les personnes déficientes visuelles et auditives. Nous offrons les aménagements nécessaires, des journées pour les rendez-vous médicaux ou les renouvellements RQTH. Nous pouvons aussi prendre en charge l’aménagement des véhicules personnels si nécessaire, etc…. Nous essayons d’instaurer un climat de confiance pour que nos collaborateurs se sentent libres de parler des obstacles qu’ils rencontrent. Nous essayons en retour de les aider à vivre leur emploi le plus normalement possible.

Ressources:

Newsletter

« Donnez-moi le manuel ! » : les ateliers d’accompagnement professionnel pour les personnes autistes

Jessica et Gaston viennent de lancer un premier cycle d’ateliers d’accompagnement professionnel basé sur les principes de l’éducation populaire, à destination des personnes autistes en situation d’employabilité. Le principe est simple, au terme d’une réflexion collective, chacun repart avec une feuille de route visant à mettre en place les aménagements nécessaires à un meilleur épanouissement sur leurs lieux de travail. Nous en avons profité pour en savoir davantage sur leurs expériences propres, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a encore du travail pour rendre le monde professionnel plus inclusif…

Pouvez-vous vous présenter ?

Jessica : Je m’appelle Jessie, j’arrive sur la quarantaine et depuis 2019 je suis l’administratrice du groupe Facebook Café Adulte Autiste Lyon, un groupe d’entraide pour les personnes autistes. J’organise, entre autres, des rencontres entre les membres du groupe. Depuis que je suis petite, on me dit que je suis bizarre. J’ai occupé divers emplois pendant 16 ans. On me disait que je travaillais bien mais que je n’arrivais pas à m’intégrer. En 2017, j’ai eu un grave accident qui m’a mis sur le chemin du diagnostic pour mon TSA.

Gaston : Je m’appelle Gaston. Je fais des études en sociologie et en psychologie et je suis actuellement en sciences de l’éducation. J’ai été repéré par des amis comme neuroatypique en auto-diagnostic collectif. Je n’ai pas encore fait les démarches pour aller voir un psychiatre. Je suis rentré en contact avec Jessie car nous sommes tous les deux militants et nous sommes rencontrés dans des lieux alternatifs et au cours de manifestations.

Vous venez de lancer des ateliers professionnels pour aider les personnes autistes à accéder au monde du travail et à s’y maintenir. Comment vous est venu l’idée ?

Jessica : Au fil de mes échanges avec les membres du groupe Facebook, j’ai réalisé que la question des conditions de travail était au centre de nombres de conversations. Certes, nous n’avons pas tous les mêmes difficultés, mais nous pouvons nous questionner tous ensemble sur les améliorations à apporter à notre cadre professionnel. Nous avons la RQTH, nous avons des droits, nous pouvons travailler sur la question des aménagements et mettre en avant des outils pour se sentir mieux dans l’entreprise. Il est donc important de connaître les différentes options disponibles et de mobiliser le soutien et les stratégies qui conviennent à chaque personne pour maximiser l’inclusion sur le lieu du travail. J’en ai parlé avec Gaston, qui m’a aidé à poser le cadre de ce projet d’ateliers d’accompagnement professionnel.

Gaston : Je suis animateur en éducation populaire au sein de l’association Lyon à Double Sens. C’est une philosophie qui date d’avant la Révolution française et qu’on peut définir comme l’éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. On prend en compte la parole de chacun au même niveau, peu importe le statut social, professionnel, l’âge, etc… Parmi mes sujets de militantisme et au sein des ateliers que j’anime, la question du travail revient régulièrement : comment on agence sa vie, comment on gère la hiérarchie ou l’horizontalité. La question de l’autonomie est aussi centrale : à quel point on la laisse, à quel point on la prend. Jessie m’a parlé de son idée et elle connaissait mes compétences d’animation, elle m’a donc proposé de m’associer à ce projet.

Quel est le principe de ces ateliers ?

Jessica : Nous proposons donc à un groupe d’une dizaine de personnes autistes de se réunir pendant 2h pour mettre en commun les besoins et aménagements nécessaires pour améliorer leur expérience en milieu professionnel. Ce sont plutôt des personnes qui sont en emploi, dont le diagnostic TSA a été établi mais qui n’arrive pas à communiquer efficacement leurs besoins à leur employeur ou parfois qui ne les ont pas bien identifiés. Souvent leurs besoins ne sont pas pris au sérieux car ils ont leurs deux bras, leur deux jambes etc… leur handicap est invisible. À l’issue de cette réflexion commune, chacun repart avec une feuille de route adaptée à son cas. Nous espérons effectuer un suivi à 6 mois afin de voir comment les participants ont pu négocier avec leurs employeurs. Nous avons eu notre dernier atelier le 19 novembre au Vinatier. Pour les prochains, vous pouvez devenir membre du groupe Facebook Café autistes adultes à Lyon.

De gauche à droite: Jessica, Gaston, Aurélia, Christophe et Véronique

Comment qualifieriez-vous vos expériences passées dans le monde professionnel ?

Jessica : Le moins qu’on puisse dire, c’est que cela a toujours été compliqué. Avant d’être diagnostiquée, j’ai travaillé pendant seize ans, mais dans quinze entreprises différentes. Ma plus longue période dans la même entreprise c’est trois ans et demi. Ma dernière expérience s’est mal finie. À la suite de mon accident en 2017, j’ai été en arrêt par intermittence sur une longue période. Il m’était impossible de me concentrer à cause de l’intensité de mes douleurs. Mais comme je ne les manifestais pas de façon visible mes collègues m’ont reproché de simuler. Au bout d’un certain temps, même mon médecin s’y est mis. J’ai dû retourner au travail malgré les douleurs. C’est finalement un responsable d’un autre service qui m’a amenée aux urgences d’un hôpital privé à la suite duquel, j’ai été renvoyée vers un spécialiste dans une autre clinique. Son constat était sans appel : nerfs sectionnés et écrasement des parties molles du pieds. J’ai été finalement arrêtée un an et huit mois en tout pour soin et rééducation alors que personne ne m’avait prise au sérieux.

De toute façon, cela se passait mal. Lors d’une discussion un peu houleuse avec mon responsable de l’époque, il m’a poussé à plusieurs reprises. Après cet évènement, plus personne ne me parlait. Nous avons donc convenu de faire une rupture conventionnelle.