Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?

TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée

Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.

Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.

Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).

Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).

Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.

Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?

Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.

- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.

- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.

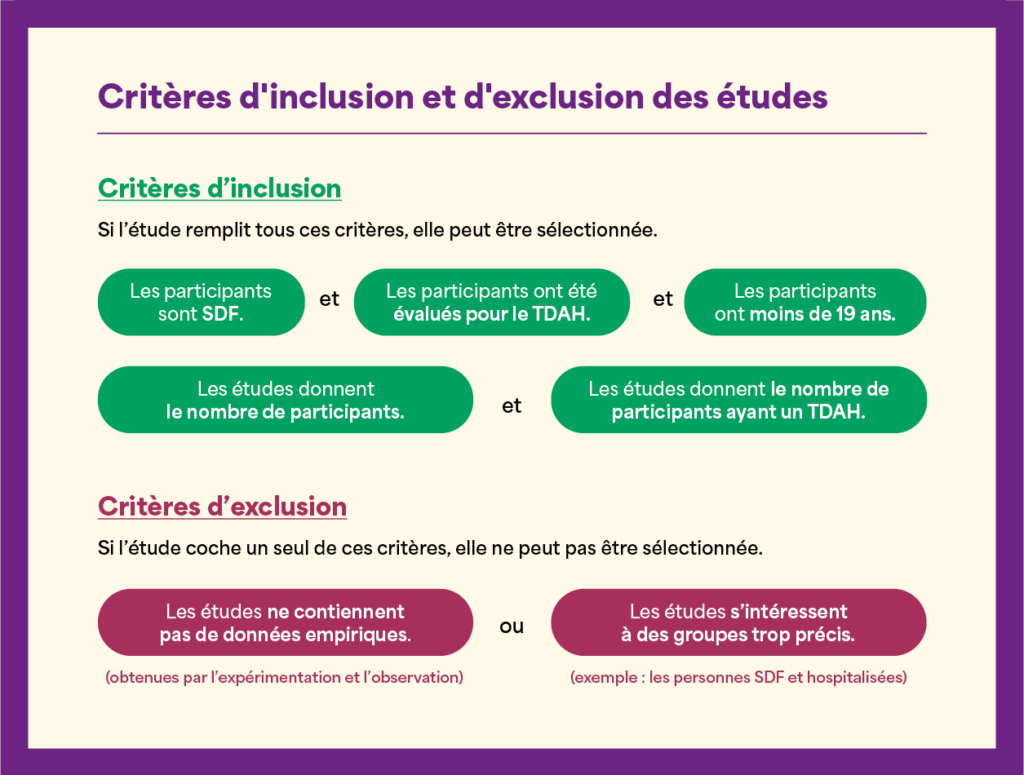

Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.

Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.

La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.

Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.

De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.

Qu’a-t-on observé ?

La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).

Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.

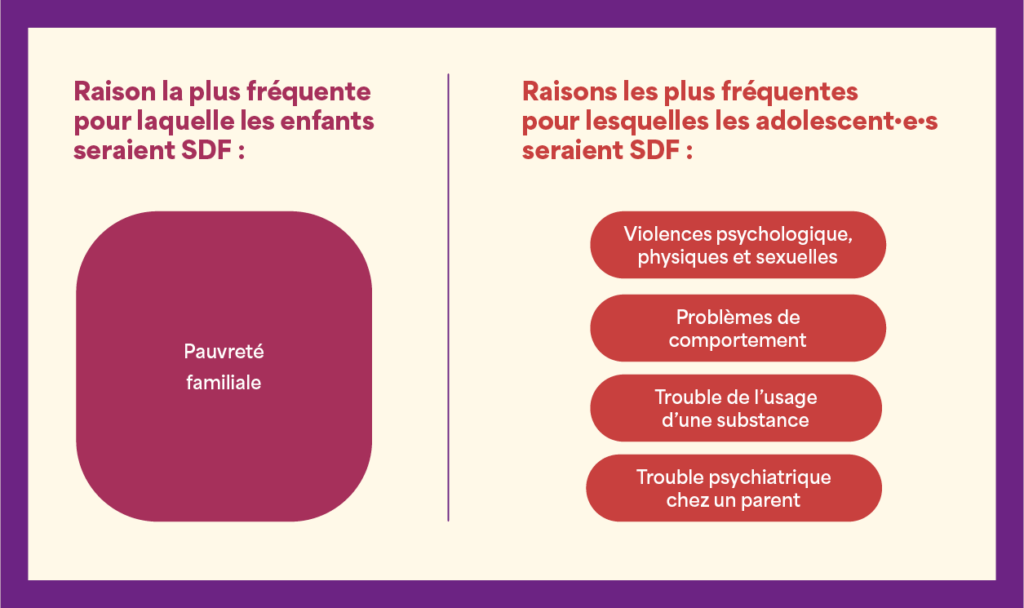

Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.

Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.

Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?

Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.

En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).

Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.

Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.

Quelles suites pour l’étude ?

Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.

Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.

Ressources

- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF

- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)

- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans

- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)

- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)