Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?

TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée

Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.

Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.

Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).

Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).

Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.

Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?

Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.

- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.

- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.

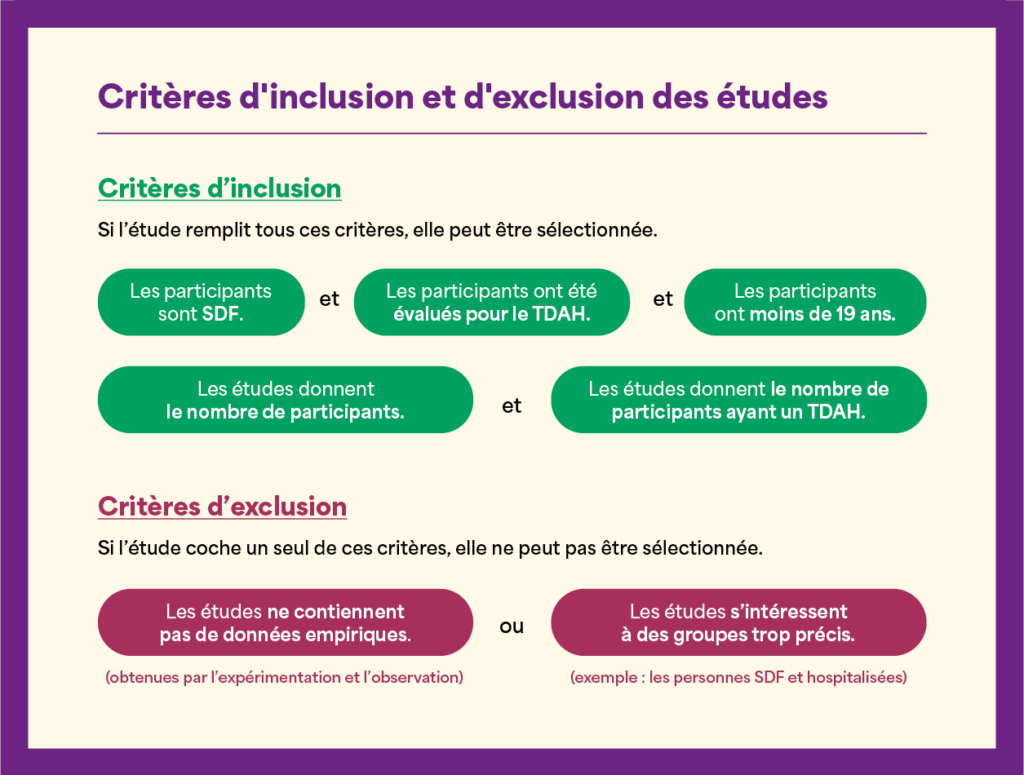

Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.

Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.

La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.

Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.

De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.

Qu’a-t-on observé ?

La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).

Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.

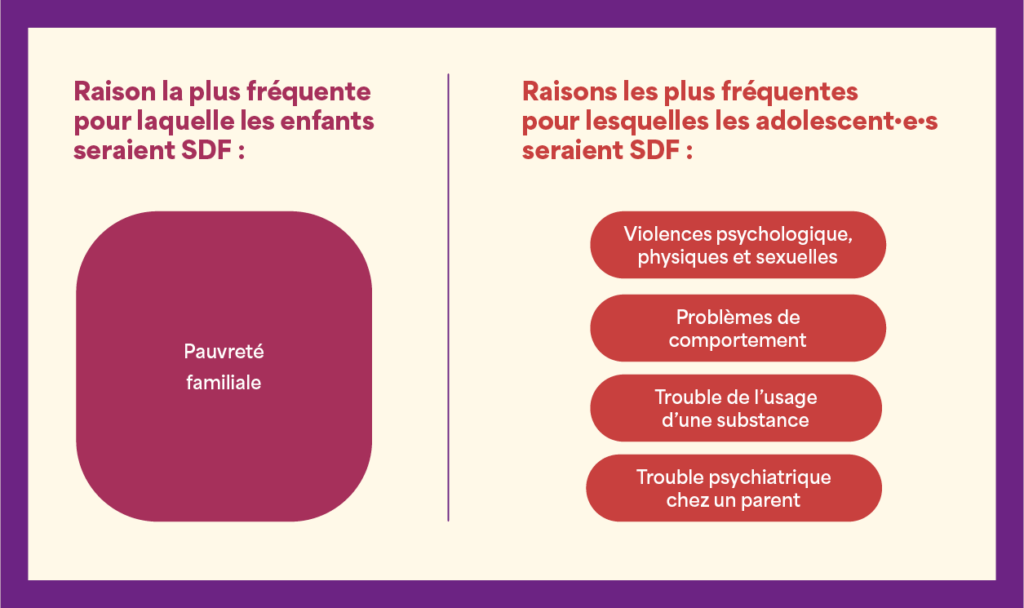

Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.

Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.

Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?

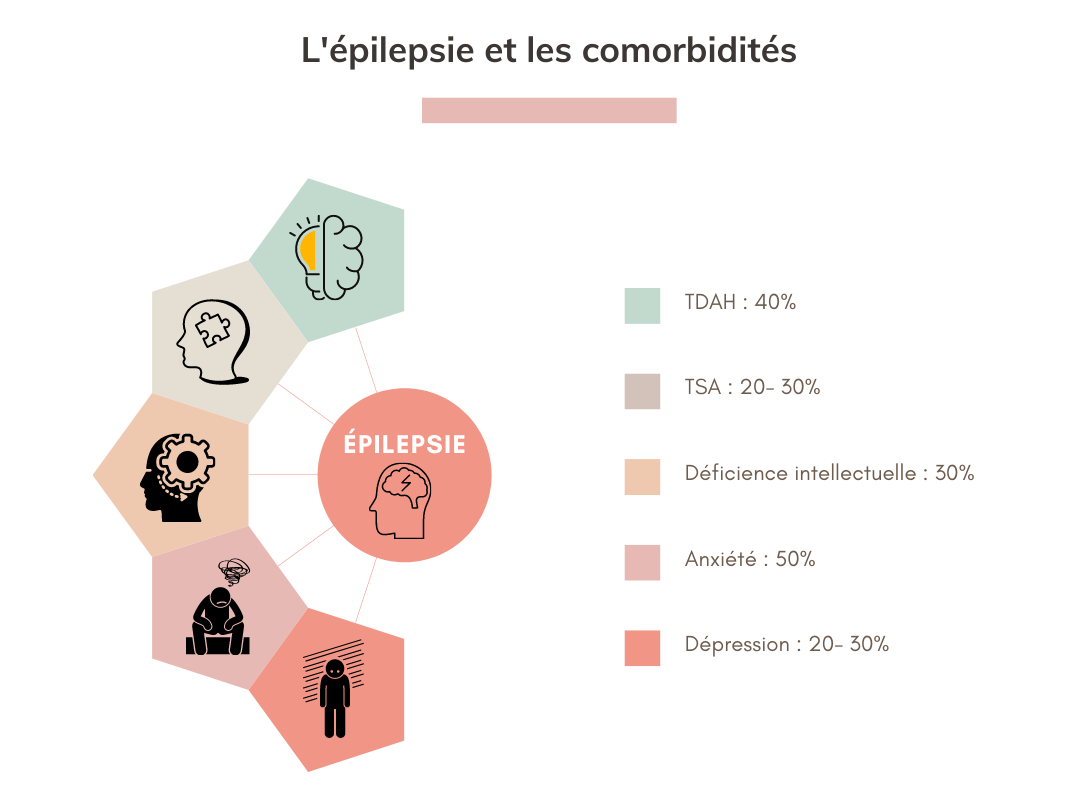

Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.

En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).

Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.

Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.

Quelles suites pour l’étude ?

Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.

Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.

Ressources

- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF

- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)

- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans

- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)

- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)

La Coordination nationale TDAH Adultes vous convie au webinaire « TDAH et burn out, comprendre, diagnostiquer et prévenir », animé par le Dr Fulya Ozgun et son équipe. (Inscription en ligne avant le 9 mai)

Cette année, le GIS vous invite à vous former autour des TND en explorant la question des modélisations et méthodes expérimentales. Ces dernières peuvent-elles répondre aux enjeux des TND ?

L’Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations vous invite pour une journée sur le thème « Vivre avec un TDAH, parcours de vie et complexités ».

La médiathèque du Bachut vous convie à une projection de Cassée Debout, avec la présence de Marie Rabatelle, dont la vie fait l’objet du film, et du SESSAD EVAI. (Inscription en ligne)

Des conférences, ateliers et tables rondes réuniront des spécialistes de tous horizons afin d’échanger au sujet des neurosciences. Un congrès à ne pas manquer pour découvrir les innovations d’un domaine d’avenir. (Inscription en ligne)

Pour financer ses projets, l’organisation Special Olympics France programme des courses solidaires dans tout le pays. C’est une occasion de célébrer la diversité en partageant les valeurs du sport.

Pour cette journée annuelle, la Société Française du TDAH a opté pour un programme axé sur les bonnes pratiques en termes de pharmacologie, de psychothérapie ou encore d’inclusion scolaire. (Inscription en ligne, distanciel possible)

À l’occasion de ce Congrès, les conférences et ateliers exploreront les TND et leur lien avec la scolarité. Les intervenants partageront leurs connaissances pour aider à bâtir l’école de demain ! (Inscription en ligne)

L’association Neuro’AtypiK vous invite à assister à une pièce de théâtre (Itinéraire d’un enfant coincé – sur inscription) puis à un salon rassemblant de nombreux acteurs en lien avec la thématique des TND.

La 20e édition du GREPACO, co-organisée par le Vinatier, le Centre iMIND et l’Université Lyon 2, portera sur les « interactions sociales à l’épreuve de la cognition ». Des conférences et ateliers pratiques seront organisés. (Inscription en ligne)

Pendant 3 jours, des conférences et ateliers aborderont le thème de la citoyenneté au quotidien. (Inscription en ligne, distanciel possible)

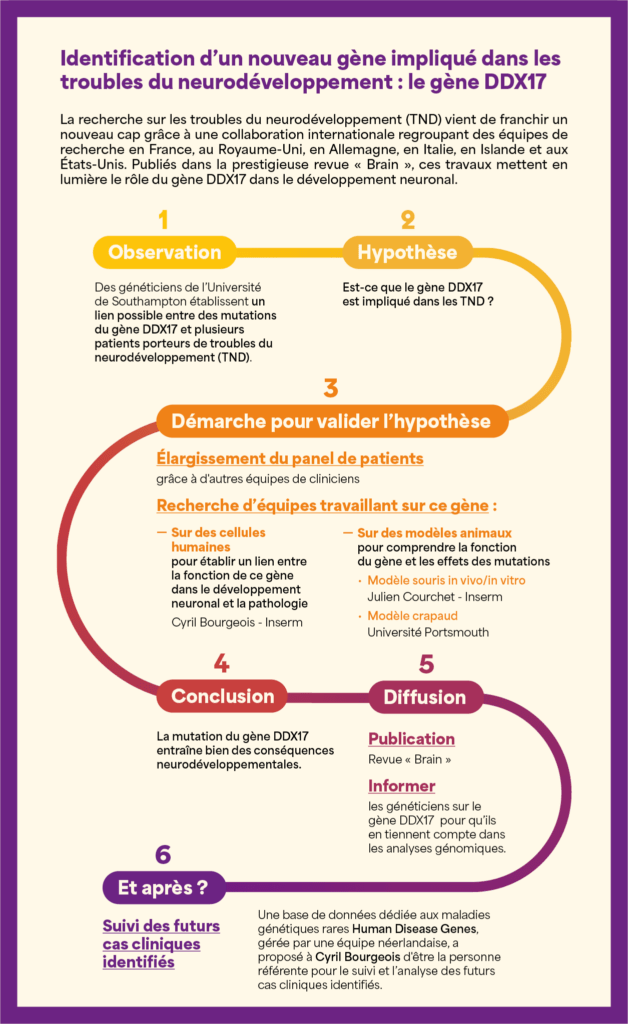

Identification d’un nouveau gène impliqué dans les troubles du neurodéveloppement : le gène DDX17

La recherche sur les troubles du neurodéveloppement (TND) vient de franchir un nouveau cap grâce à une collaboration internationale regroupant des équipes de recherche en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Islande et aux États-Unis. Publiés dans la prestigieuse revue Brain, ces travaux mettent en lumière le rôle du gène DDX17 dans le développement neuronal.

Retour sur cette découverte à la frontière entre génétique médicale et recherche fondamentale.

DDX17 : un gène au cœur de la régulation génique

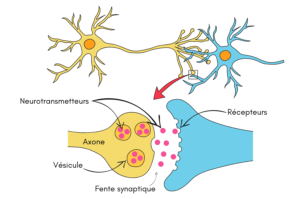

Le gène DDX17 code pour une protéine appartenant à la famille des hélicases, qui sont impliquées dans la régulation de l’expression des gènes. Ces protéines jouent donc un rôle clé dans le contrôle des étapes menant à la synthèse des protéines, éléments constitutifs de la plupart de nos cellules humaines.

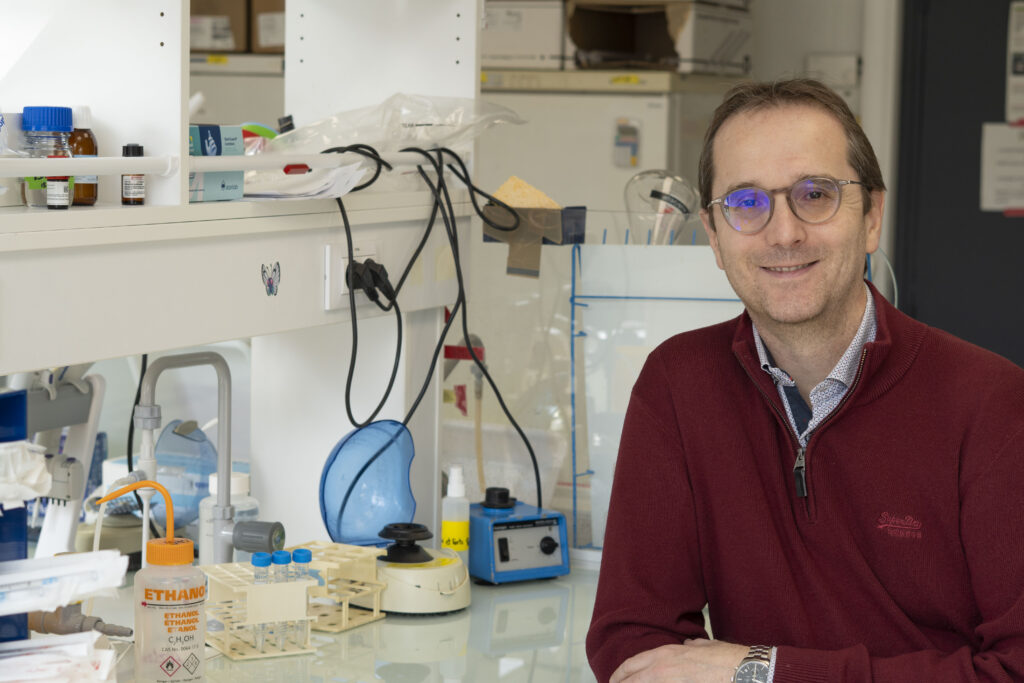

« Jusqu’à présent, nous étions surtout centrés sur de la recherche fondamentale autour des rôles de DDX17 dans la régulation des gènes », explique Cyril Bourgeois, qui a co-dirigé cette étude. « L’opportunité de collaborer avec des généticiens cliniques nous a permis d’explorer des applications directes de nos travaux. »

Les troubles du neurodéveloppement résultent d’une interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux, dont les mécanismes précis restent encore largement méconnus. On estime aujourd’hui qu’environ 1 000 gènes sont impliqués dans ces troubles. Par ailleurs, l’influence de facteurs environnementaux est également étudiée pour mieux comprendre leur impact sur le développement cérébral. Grâce aux avancées en génomique, les chercheurs continuent d’affiner la liste des gènes impliqués et d’explorer les mécanismes biologiques sous-jacents, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Cette étude sur le gène DDX17 permet de mettre en lumière un nouveau gène dont la mutation entraîne des conséquences neurodéveloppementales.

Une approche multidisciplinaire pour une découverte d’envergure

Tout a commencé quand une équipe de généticiens britanniques de l’Université de Southampton, dirigée par Sarah Ennis, a identifié le gène DDX17 comme un candidat d’intérêt dans les troubles du neurodéveloppement (TND). Grâce aux données issues du projet « 10 000 Genomes », ils ont établi un lien possible entre des mutations du gène DDX17 et plusieurs patients porteurs de TND, présentant un tableau clinique caractérisé notamment par une déficience intellectuelle, un retard de la parole et du langage, et un retard moteur, associé parfois à un syndrome autistique. Cependant, cette hypothèse nécessite une validation scientifique rigoureuse.

Ainsi, l’équipe britannique a entrepris d’élargir leur panel de patients présentant des mutations sur ce gène, et a par ailleurs sollicité une collaboration avec l’équipe de Cyril Bourgeois du Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule de l’ENS, qui travaillait déjà sur le gène DDX17. L’objectif de cette collaboration était d’établir un lien entre la fonction de ce gène dans le développement neuronal et cette nouvelle pathologie, afin de mieux en comprendre les causes au niveau cellulaire et moléculaire.

Une signature transcriptomique associée au neurodéveloppement

L’équipe de Cyril Bourgeois a tout d’abord mené une analyse transcriptomique sur des cellules humaines. Cette approche consiste à séquencer de manière exhaustive tous les ARN messagers de ces cellules, en comparant celles où le gène DDX17 est inactivé à celles où il ne l’est pas. Cette analyse, réalisée par une doctorante de l’équipe, Valentine Clerc, et par un ingénieur bio-informaticien, Xavier Grand, a permis d’identifier 350 gènes dont l’expression est dérégulée en l’absence du gène DDX17.

Une grande majorité de ces gènes est associée au développement morphogénique, et plus spécifiquement au développement neuronal, fournissant une piste sur le mécanisme pathologique sous-jacent chez les patients.

Des modèles animaux pour comprendre la fonction du gène et les effets des mutations

Fort de ces premières constatations, des recherches expérimentales sur des modèles animaux ont été réalisées afin de mieux comprendre les fonctions de DDX17 dans le développement cérébral.

Tout d’abord, Julien Courchet et son équipe ont utilisé une technique de micro-injection pour introduire, dans le cerveau d’embryons de souris en gestation, des molécules visant à inactiver ponctuellement le gène DDX17, sans le supprimer entièrement du génome, contrairement à un knock-out. Cette approche, plus rapide, permet d’obtenir des résultats en quelques semaines, contre plusieurs mois pour un knock-out. En suivant l’évolution du cerveau des souris de la période prénatale à la phase postnatale, Géraldine Meyer-Dilhet, ingénieure d’étude au sein de l’équipe, a observé des anomalies dans la croissance et la ramification des axones, signes d’un développement neuronal altéré.

Ces observations ont été confirmées par des expériences in vitro : Géraldine Meyer-Dilhet et Laloe Monteiro, deux ingénieures de l’équipe, et Martijn Kerkhofs, chercheur post-doctorant, ont mis en place des cultures neuronales issues de souris, dans lesquelles ils ont reproduit l’inhibition du gène en question. Les mêmes anomalies de croissance et de ramification ont été constatées, confirmant que l’altération se manifeste à la fois in vivo et in vitro.

Pour approfondir cette étude, des expériences de « rescue » (ou de sauvetage) ont aussi été réalisées: une copie fonctionnelle du gène DDX17 a été ré-introduite dans les cellules après son inactivation, ce qui a restauré le développement neuronal typique. Ces résultats renforcent l’idée que les altérations observées sont directement liées à l’inactivation du gène DDX17.

De manière complémentaire, une équipe de l’université de Portsmouth a réalisé un knock-out du gène DDX17 chez le crapaud xénope, un modèle animal particulièrement adapté à ce type de manipulation. Cette inactivation a révélé des anomalies similaires à celles observées chez la souris, notamment une croissance neuronale et axonale réduite.

De plus, une analyse comportementale des têtards dépourvus du gène a pu être réalisée. Grâce à des tests en labyrinthes, l’équipe anglaise a mis en évidence des altérations : alors que les têtards normaux alternent systématiquement entre les directions gauche et droite, ceux privés du gène DDX17 montrent un comportement désorganisé. Ces résultats traduisent une altération significative de leur mémoire de travail.

Bien qu’une comparaison directe avec les humains reste limitée, ces résultats renforcent l’hypothèse d’une implication du gène DDX17 dans les troubles du neurodéveloppement, accompagnée de répercussions comportementales.

En effet, le gène DDX17 est hautement conservé parmi les eucaryotes, c’est-à-dire qu’il est présent chez tous les organismes multicellulaires, depuis la levure jusqu’à l’humain. Cette conservation exceptionnelle tout au long de l’évolution met en évidence son importance biologique fondamentale.

Vers de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques

Cette étude ouvre la voie à de nombreuses applications. « Notre objectif est d’inciter les cliniciens à intégrer le gène DDX17 dans leurs analyses génétiques afin d’identifier d’autres porteurs de mutations et de mieux comprendre les conséquences cliniques associées », souligne Cyril Bourgeois. À ce titre, une équipe néerlandaise gérant une base de données dédiée aux maladies génétiques rares (Human Disease Genes) a récemment pris contact avec lui afin de lui proposer d’être la personne référente pour le suivi et l’analyse des futurs cas cliniques identifiés. Cette plateforme permet de mettre en relation les familles de nouveaux patients avec des professionnels de santé et des chercheurs. D’un point de vue fondamental, les recherches futures viseront à décrypter les mécanismes par lesquels ces mutations altèrent la fonction de la protéine. De plus, plusieurs revues internationales ont mis en évidence le lien entre la famille de protéines à laquelle appartient DDX17 et les troubles du neurodéveloppement, ouvrant ainsi un champ d’investigation prometteur.

Une collaboration internationale exemplaire

Ce projet a impliqué quatre unités de recherche Inserm (Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule de Lyon, le laboratoire de Physiopathologie et Génétique du Neurone et du Muscle de Lyon, le Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, le laboratoire de Génétique des Anomalies du Développement de Dijon) et de nombreux partenaires à travers le monde. Il illustre la puissance de la science collaborative pour répondre à des questions complexes. La publication de ces travaux dans une revue prestigieuse souligne leur importance et leur potentiel impact pour les patients et les cliniciens.

Cette étude n’est qu’un premier pas dans l’exploration des rôles du gène DDX17 et ouvre la voie à des avancées significatives dans le diagnostic et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement.

En résumé

En savoir plus:

Bonne nouvelle

A lire également

De la recherche fondamentale au patient, il n’y a parfois qu’un pas.

À l’occasion de la Journée Internationale des Maladies Rares, Thomas Boulin nous explique le lien entre troubles du neurodéveloppement, épilepsies sévères et le gène NBEA.

En savoir plus

Divercity : un dispositif pour améliorer l’inclusion dans la cité

Contexte

Depuis la loi de 2005 sur l’égalité des droits et des chances, les établissements recevant du public ont l’obligation de garantir leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. Cependant, les aménagements actuels se concentrent principalement sur les handicaps moteurs ou sensoriels, tandis que les besoins liés aux handicaps invisibles — qui représentent 80 % des handicaps — sont souvent négligés. Les troubles du neurodéveloppement font partie de ces handicaps invisibles. Il en résulte un enjeu fort à favoriser activement l’inclusion de ces personnes dans la cité.

Cet enjeu est inscrit dans la Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement : faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les troubles du neurodéveloppement dans la société (engagement 6).

Objectif

L’objectif du projet Divercity est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative. Ces aménagements seront également favorables à la qualité de vie des personnes vieillissantes, en situation de fragilité et plus globalement à l’ensemble de la population.

Le dispositif

L’inclusion dans la ville des personnes concernées par des troubles du neurodéveloppement nécessite que les lieux publics, de convivialité et les commerces puissent s’adapter à leurs particularités.

- L’application Divercity va permettre aux usagers et aux familles de géolocaliser, dans un premier temps dans la Métropole de Lyon, les commerces, lieux de convivialité, clubs de sport ou d’activités, proposant des aménagements adaptés.

- Ces établissements, sur la base du volontariat, bénéficieront d’une courte formation pratique en e-learning et signeront une charte d’engagement sur un ou plusieurs aménagements (spatiaux et fonctionnels).

Travaux préliminaires

Une enquête réalisée auprès de personnes avec des troubles du neurodéveloppement a été réalisée pour identifier les difficultés rencontrées et les aménagements souhaités.

Des capsules vidéo pour former les commerçants

Sur une plateforme dédiée, une série de 6 vidéos abordant les particularités des personnes concernées sont actuellement mises à disposition des commerçants souhaitant s’engager dans ce projet pour :

- Expliquer les difficultés rencontrées par ces personnes

- Indiquer quelques bonnes pratiques simples et peu coûteuses à mettre en place.

Ces vidéos portent sur les éléments suivants :

Elles sont également disponibles sur notre chaîne YouTube.

Une application construite de façon participative

Pour fournir la solution la plus juste, chaque étape du projet est réalisée avec la contribution de personnes concernées. Pour concevoir l’application, un groupe de travail composé de pair-aidants et de jeunes accompagnés par le SESSAD EVAI du pôle HU-ADIS du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole a ainsi travaillé sur trois aspects : le design graphique, l’expérience utilisateur et la rédaction des textes.

Au-delà du dispositif, un projet de recherche soutenu par Shape-Med@Lyon

L’application permettra de collecter des données acquises en situation réelle afin de mieux caractériser les comportements et préférences des usagers.

Un projet de recherche, en collaboration avec l’Université Lyon 2 et la participation du cabinet Mengrov, est en cours pour :

- Mesurer l’impact de l’application sur la qualité de vie des usagers

- Caractériser plus finement le comportement des usagers et mieux comprendre les préférences concernant les environnements bâtis

- Évaluer la pertinence des aménagements

- Rédiger un guide de bonnes pratiques pour la conception d’espaces

Par ailleurs, ce projet permettra également de :

- Mesurer l’impact de la sensibilisation et la perception des TND à moyen et long terme auprès des commerçants

- Évaluer les leviers et les obstacles pour la mise en place des aménagements

Un projet participatif

Le projet Divercity est impulsé par Le Vinatier, le Centre d’excellence iMIND et l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod. Il bénéficie du soutien de la Fondation Orange et de Shape-Med@Lyon ainsi que du Synapse-Lab du Vinatier. Le projet de recherche est mené en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 et avec la participation de l’agence de design sociétal Mengrov.

Des acteurs-clés sont mobilisés à chaque étape du projet :

- Conception des capsules vidéo et de l’application : groupe de travail (clinicien·nes, chercheurs et chercheuses, universitaires, représentant·es d’associations, pair-aidant·es, personnes concernées)

- Rédaction du cahier des charges de l’application : Le Vinatier (cellule innovation Digimentally et le Synapse Lab)

- Déploiement du dispositif et démarchage des différents lieux : commerces, équipements municipaux, lieux accueillant du public

- Recherche de soutien : collectivités territoriales, entreprises privées, fondations, associations d’intérêt public, particuliers

En résumé

- Une application utile pour les personnes concernées par l’autisme et les troubles du neurodéveloppement, et toute personne ayant des besoins spécifiques.

- Un projet pluridisciplinaire.

- Les personnes concernées impliquées à chaque étape du projet.

- Un projet de recherche innovant portant sur des données acquises en situation réelle.

Ce projet vous intéresse ?

Que vous soyez commerçant ou que vous travailliez dans un lieu accueillant du public, si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif, nous vous invitons à renseigner vos coordonnées en consultant le site Divercity ou en nous envoyant un email.

Vous pouvez aussi suivre l’avancée du projet sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram et Facebook.

Liens utiles

Annonce iMIND

A lire également

Divercity

Avec le dispositif Divercity, l’objectif est de créer un écosystème adapté aux particularités des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, avec l’appui et le concours d’un réseau de lieux publics et de commerçants sensibilisés et répertoriés sur une application mobile participative.

En savoir plus

Conférence "Sérendipité et balle magique" par le Professeur Emmanuel FLAMAND-ROZE

La balle magique dessine le chemin suivi par les médecins-chercheurs : observation du monde, hypothèse, expériences … et découverte des remèdes. C’est souvent une utopie, une direction qui peut guider la quête du médecin-chercheur et enchanter son désir de trouver de nouveaux remèdes. Est-il cependant possible de la croiser par hasard dans un mouvement incertain de neurofantaisie ?

La sérendipité est-elle justement une version aléatoire de ce mouvement, un trait de poésie, la clochette d’une fée, la marque d’une intuition d’un esprit averti, ou encore une disposition d’esprit du médecin-chercheur ? quelle pourrait être la vertu de l’échec dans la rencontre de la sérendipité et de la balle magique ?

À partir d’anecdotes personnelles et de morceaux choisis, Emmanuel FLAMAND-ROZE (neurologue et chercheur) pose une lumière tendre ou critique sur le hasard de la découverte d’un traitement miraculeux pour les maladies orphelines du mouvement.

Biographie

Emmanuel FLAMAND-ROZE, M.D., Ph.D., est professeur de neurologie à Sorbonne Université à Paris et neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Dans cet hôpital, il a développé un programme de soin de transition pour les adolescents et jeunes adultes avec des maladies neurologiques chroniques et a ensuite dirigé un consortium international pour l’élaboration de recommandations pour la transition dans le domaine des maladies du mouvement.

Il dirige une équipe de recherche à l’Institut du cerveau à Paris qui travaille sur les confins entre les troubles du mouvement et les troubles psychiatriques. Cette équipe a une dynamique translationnelle intégrant le travail sur des modèles cellulaires et animaux et des approches de recherche multimodale en physiopathologie humaine, pour aller vers la thérapeutique expérimentale.

Il a publié 335 articles, principalement sur la thématique des maladies du mouvement.

Enfin, il a beaucoup de goût pour l’enseignement et a développé un programme d’apprentissage de la neurologie à bas coût « The move », qui est largement utilisé dans de nombreuses universités dans le monde et dont l’efficacité a été largement démontrée.

Il est également le co-auteur d’un podcast sur le thème des humanités médicales qui est salué par le public et la critique, et dont l’efficacité pédagogique a également pu être démontrée (https://lesermentdaugusta.com). Il est depuis 3 ans le « chair » de la section pédiatrique de l’ « International Movement Disorders Society » et a co-créé un « virtual monthly videoround » afin de rendre accessible partout dans le monde l’enseignement de la connaissance autour des mouvements anormaux pédiatriques.

Informations pratiques

Date : jeudi 31 octobre 2024 de 15h30 à 17h00

Lieu : Amphithéâtre, bâtiment 416, 2e étage, Campus Hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, 69678 Bron

Conférence tout public

Participation gratuite sur inscription : yamina.lagha[at]ch-le-vinatier[dot]fr

Étude sur l’identité de genre dans l’autisme : appel à participation

Introduction

Une étude sur l’identité de genre chez les personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est lancée à l’automne 2024, sous la direction de Guilhem BONAZZI, psychiatre, et Élodie PEYROUX, neuropsychologue, du pôle hospitalo-universitaire ADIS (Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale) du Vinatier – Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole.

Cette étude a pour objectif d’accompagner au mieux les personnes autistes par rapport à cette question et de créer des ressources pour les professionnel·les accompagnant les personnes diverses de genre et les personnes autistes.

Critères d’inclusion

- Diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), validé par une équipe pluridisciplinaire ou un·e professionnel·le compétent·e

- Âge compris entre 18 et 60 ans, sans mesure de protection

- Sujet francophone maîtrisant la langue française (lue et parlée)

- Sujet affilié au régime de la Sécurité Sociale

- Pas de Trouble du Développement Intellectuel ou de trouble de la communication orale entravant la participation à l’étude

But de l’étude

Dans la littérature internationale, il apparait que les personnes concernées par un Trouble du Spectre de l’Autisme ont plus tendance que la population générale à avoir des intérêts, une apparence, un groupe d’amis, etc., en dehors des stéréotypes de genre habituels (Moore et al., 2022 ; Brunissen et al., 2021 ; Cooper et al., 2018 ; Cridland et al., 2014).

Le but de l’étude est de mieux comprendre le développement et la perception de l’identité de genre chez les personnes présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme, pour les accompagner au mieux sur cette thématique.

Forme et durée de l’étude

La participation à cette étude se fera sous la forme d’un entretien individuel semi-dirigé, c’est-à-dire réalisé avec un guide d’entretien composé de questions préparées à l’avance, ce qui permettra de recueillir au mieux l’expérience des personnes.

Chaque entretien, d’une durée approximative d’une heure, permettra des échanges libres, avec la possibilité de faire des pauses si nécessaire. Le ou la participante sera seul·e avec la personne qui mènera l’entretien. L’entretien sera enregistré à l’aide d’un appareil d’enregistrement audio. Des notes seront prises lors de l’entretien puis l’enregistrement sera entièrement retranscrit.

Les témoignages seront anonymisés.

Informations pratiques

- Rémunération : 20 €/personne

- Lieu : Campus Hospitalier Le Vinatier 95 boulevard Pinel, Bron

- Date de début : 11 juillet 2024

- Télécharger l’appel à participation au format PDF : Appel_à_participation_Etude_genre_TSA

Comment participer ?

Les personnes intéressées par la participation à cette étude, et remplissant les critères, sont invitées à contacter :

- guilhem.bonazzi(at)ch-le-vinatier(dot)fr

- elodie.peyroux(at)ch-le-vinatier(dot)fr

Par Lucile Hertzog le 04/07/2024

Interview du Pr Pierre-Michel Llorca, président du comité scientifique des JNPN 2024

Le Pr Pierre-Michel Llorca est psychiatre et professeur des universités, exerçant au Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand. Spécialiste des troubles de l’humeur, il est une référence dans ce domaine.

Auteur de nombreuses publications scientifiques et reconnu pour son expertise, le Pr Llorca apporte une contribution majeure à l’avancée des connaissances et des pratiques cliniques dans la prise en charge des troubles psychiques.

iIl est le président du comité scientifique des Journées Neurosciences Psychiatrie et Neurologie (JNPN). C’est dans ce cadre que nous l’avons interrogé.

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les domaines de la psychiatrie et de la neurologie aujourd’hui, et comment les JNPN tentent-elles d’y répondre ?

Aujourd’hui, nous travaillons en silo sur des pathologies très intriquées, comme les troubles neurologiques et les troubles psychiatriques. Cela altère la qualité de ce que l’on fait. Nous devenons spécialisés sur des sujets très précis, mais nous manquons de recul. Cela rend plus difficile le travail du point de vue purement clinique, de la recherche, et de la compréhension des troubles et des stratégies thérapeutiques en place.

Un des enjeux majeurs de la médecine, en tant que domaine hyperspécialisé, est de reconstruire une culture commune dans laquelle les neurosciences sont un véritable pont entre ces domaines cliniques qui ont longtemps été réunis.

Quel est l’intérêt d’une alliance entre psychiatrie et neurologie dans un contexte écologique et géopolitique de plus en plus tendu ?

La constatation c’est que le contexte écologique et géopolitique a des conséquences sur la santé mentale. Lorsque l’on pense par exemple aux liens bien connus entre l’alimentation, l’exposition environnementale (comme les pesticides), et certaines maladies neurologiques, tous ces éléments rendent indispensable l’amélioration de nos interactions entre les différentes disciplines.

Nous avons un réel besoin de nous préoccuper de l’identification des rôles de l’environnement dans les troubles psychiatriques et neurologiques, mais aussi dans des stratégies de prévention. Aux JNPN, vous rencontrerez au-delà des psychiatres et des neurologues, des professionnels de la santé publique, mais aussi des sciences humaines. Les chercheurs de ces domaines contribuent à la meilleure compréhension des risques.

Que pensez-vous du décalage existant entre la recherche aux Etats-Unis et en Europe, notamment dans leur approche dimensionnelle ou catégorielle ?

C’est une question importante… Je ne suis pas certain qu’il y ait une avance ou un retard, mais je suis conscient de l’existence d’un décalage. Il a un intérêt puisque aujourd’hui, nous parvenons à avoir en France le développement de programmes moins dogmatiques que ce qui a été fait aux Etats-Unis il y a une dizaine d’années, avec les RDoC pour appréhender l’articulation dimension-catégorie, en créant une matrice basée sur des construits psychologiques et leur niveau d’étude allant du gène au comportement.

Peut-être que cela a été un bon moyen de prendre un peu de recul par rapport aux classifications “classiques” (ICD ou DSM). Saura-t-on bénéficier de ce recul pour ne pas faire les mêmes erreurs ? Je ne sais pas. On peut s’y employer, mais je ne suis pas sûr que l’on arrive à dépasser la rigidité de nos modalités de réflexion.

Le côté dogmatique des RDoC vient de l’ambition initiale de remplacer les classifications catégorielles, mais en réalité c’est plutôt une matrice qui permet la réflexion surtout de caractériser les projets de recherche, ce qui n’est pas la même chose. Le côté extrêmement rigide de cette matrice fait que tous les troubles ou tous les projets de recherche ne peuvent pas “passer à la moulinette” des Rdoc. Cela a servi aux Etats-Unis à structurer les financements des projets de recherche. Et ça, c’est un problème très américain qui n’est pas le nôtre.

Quelles sont les avancées scientifiques récentes les plus prometteuses en psychiatrie et en neurologie ?

En psychiatrie, les avancées sur l’utilisation des psychédéliques par exemple, sont assez intéressantes d’un point de vue sociologique, puisque l’on est passé de drogues récréatives pour “ouvrir l’esprit” qui étaient bannies du champ de la recherche, à des outils majeurs de l’innovation pharmacologique. Cela permet de réelles innovations, mais pose un certain nombre de problèmes de mise en œuvre. Cette évolution que je trouve très prometteuse, issue d’un long chemin assez intéressant, permettra, je l’espère, des bénéfices pour les patients à court terme.

En neurologie, je retiens deux choses.

D’une part, la conférence du Pr Duffaut sur la neurochirurgie éveillée, et la manière de prendre en compte la connectomique comme un outil de préservation fonctionnelle dans des pathologies neuro-oncologiques sévères. C’est tout à fait remarquable et cela reste peu connu. L’enjeu est que cela devienne accessible au plus grand nombre.

D’autre part, tout ce qui a été évoqué sur les perspectives concernant la maladie d’Alzheimer, avec notamment des nouvelles stratégies thérapeutiques. Elles ne stoppent pas l’évolution de cette maladie dégénérative, mais il y a des enjeux fonctionnels majeurs pour les patients, après de nombreuses promesses non abouties dans ce champ de recherche.

Au cours des JNPN, de nombreuses pistes de recherche ont été présentées, sur de nombreux sujets. Je viens d’évoquer les résultats qui sont à court terme, potentiellement d’intérêt pour les patients. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, dans deux ans, cinq ans, dix ans, seront probablement des outils de demain.

Quelle place occupe la prévention dans les réflexions menées lors des JNPN, que ce soit en termes de facteurs de risque ou de dépistage précoce ?

Dans l’aspect santé publique, nous avons eu une session spécifique sur un concept développé aux Etats-Unis. Il a un enjeu réel concernant la santé des soignants : c’est la notion de “blessure morale” (moral injury). Elle permet de ne pas résumer les difficultés des soignants au “simple burn-out” en ne mettant pas l’accent sur la vulnérabilité individuelle des soignants, mais plutôt sur le rôle de pratiques systémiques soignantes entraînant des conflits de valeurs chez les professionnels, et une souffrance du fait de ces conflits. C’est probablement une des causes de la désaffection des soignants. Identifier des causes à de telles situations de santé publique, cela permettrait de développer des stratégies préventives. L’idée est de pouvoir se saisir de ces enjeux pour essayer de promouvoir cela en Europe, et de mesurer sa pertinence. Cela pourrait-il nous permettre des changements qui auront une action préventive ? Il ne s’agit plus de se centrer sur les soignants uniquement. Cela concerne tout de même la désaffection des professionnels pour les métiers du soin, et c’est une vraie question dans une telle société.

Quels sont les défis spécifiques liés à la prise en charge des troubles psychiatriques résistants aux traitements conventionnels ?

La prise en charge spécifique, c’est à mon avis l’un des enjeux immédiats. Le principal problème de la résistance, passe par une amélioration de l’identification et des pratiques qui permettent de les éviter. C’est un premier enjeu de modification des pratiques.

Le deuxième enjeu : l’exploration physiopathologique de ces patients résistants sont des outils qui sont des situations à fort enjeu, pour trouver des stratégies pertinentes pour ses patients. À l’heure actuelle, cela se fait souvent de manière incrémentale, en modifiant des traitements, en les associant avec des petits progrès, mais qui sont non négligeables. Et de l’autre côté, c’est la compréhension physiopathie des troubles en eux-mêmes et la modification des stratégies.

Nous remercions chaleureusement le Pr Pierre-Michel Llorca de nous avoir accordé de son temps.

Retrouvez le résumé d’une partie des conférences sur notre compte LinkedIn ainsi que le replay de la journée :

- Le consentement : aspects neuroscientifique clinique et juridique →

- Comment sont guidés nos choix →

- Les enjeux de la recherche pharmacologique en psychiatrie →

- La représentation de soi et de l’autre à travers le toucher →

- La psychiatrie de précision, ici et ailleurs →

- La notion de « moral injury » : quels enjeux de santé publique →

- Addictions et sport : le cerveau joue les prolongations →

- Genopsy : maladies rares →

- Amnésie dissociative →

- Épistémologie partout →

Newsletter

04/10/21, par Jennifer Beneyton

Nouvelle publication iMIND dans Molecular Psychiatry

Présentation

L’amélioration de la qualité de vie des personnes avec des troubles du neurodéveloppement reste au coeur des préoccupations de l’hôpital du Vinatier, de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod et du Centre d’Excellence iMIND. Pour ce faire, il est urgent d’améliorer la démarche diagnostique, le repérage précoce et la compréhension des mécanismes biologiques impliqués. Une équipe de chercheurs·es Vinatier/iMIND, sous l’impulsion de la Professeure Caroline Demily, explore une piste prometteuse dans ce domaine en se concentrant sur les interactions entre le corps et le cerveau. En effet, la recherche sur les troubles du neurodéveloppement dont l’autisme se concentre largement sur le cerveau. Or, comme le cerveau interagit de façon continue avec le reste du corps, l’étude des interactions entre le cerveau et d’autres organes, comme les intestins et la peau, semble particulièrement intéressante. Cette hypothèse de recherche, acceptée dans la revue universitaire internationale Molecular Psychiatry appartenant au prestigieux groupe d’édition Nature Publishing, examine le potentiel de l’imagerie cellulaire en 3D par microscopie à feuilles de lumière pour étudier la biologie du développement et la connectivité le cerveau et d’autres organes périphériques, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour une prise en charge davantage personnalisée.

Publication

Soumier A, Lio G, Demily C (2024) Current and future applications of light-sheet imaging for identifying molecular and developmental processes in autism spectrum disorders, Molecular Psychiatry.

Lien vers l’article : https://www.nature.com/articles/s41380-024-02487-8

Newsletter

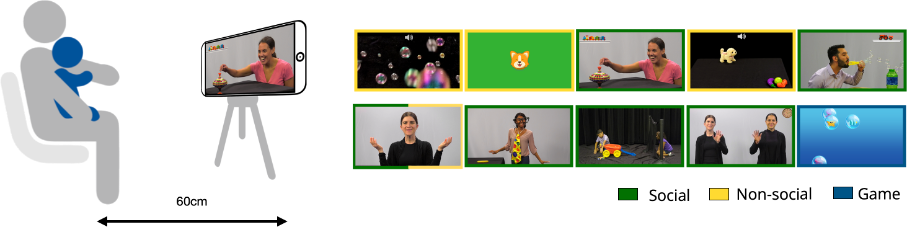

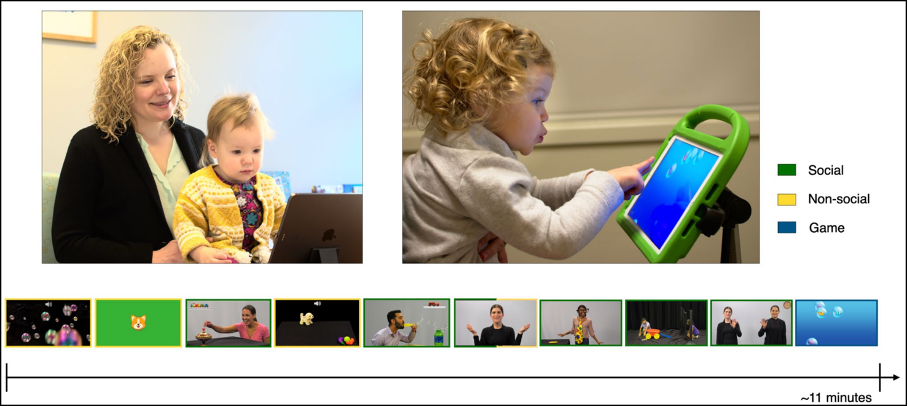

SenseToKnow: vers un dépistage de l'autisme précoce et automatisé?

Une étude récente publiée dans Nature Medicine relate les résultats remarquables d’une nouvelle application, nommée SenseToKnow (S2K), dans le dépistage précoce de l’autisme. Cette application a été créée par des chercheurs·es de l’université Duke en partenariat avec le Centre Borelli à Paris. Sam Perochon, l’un des principaux auteurs de l’étude, a accepté de répondre à nos questions.

Pouvez-vous nous expliquer la genèse du projet ?

Cette application est le fruit d’une collaboration de longue date entre Geraldine Dawson, directrice de recherche en psychologie du développement, spécialisée dans l’autisme à Duke University, et Guillermo Sapiro, directeur de recherche en mathématiques appliquées au sein de l’université de Duke, avec qui j’ai fait un stage de 10 mois pendant mon cursus à l’ENS Paris-Saclay. C’est passionné par le sujet que j’en ai fait mon sujet de thèse, que j’effectue aujourd’hui à cheval entre le Centre Borelli et Duke. La Dre Geraldine Dawson et son équipe ont apportés toute l’expertise clinique, travaillant en étroite collaboration avec des personnes concernées et des psychiatres, tandis que le Dr Sapiro, son équipe et moi-même avons développé des algorithmes pour analyser les données récoltées. Cet article est un aboutissement dans le sens où il compile tous les marqueurs comportementaux mis en évidence ces dix dernières années et sur lesquels sont basés les différents modules constitutifs de l’appli. L’intérêt de cette étude et de cette application, réside dans le fait qu’elles couvrent un large spectre de marqueurs comportementaux reliés à l’autisme, permettant ainsi de couvrir une grande partie de la complexité des manifestations individuelles de l’autisme chez les individus concernés.

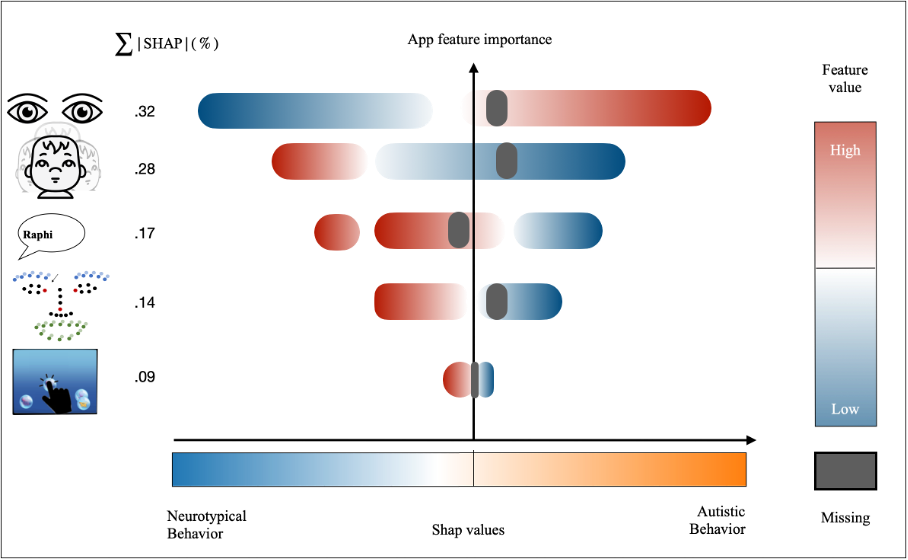

Comment fonctionne l’application ?

L’application se compose de 10 vidéos très courtes, d’une durée de 30 à 45 secondes chacune, et d’un petit jeu appelant les enfants à interagir avec l’écran. Chaque composante a été pensée autour d’une hypothèse de recherche basée sur l’état de la littérature concernant les manifestations comportementales précoces de l’autisme. Cela permet de mettre en évidence chez les utilisateurs·rices de l’application, des marqueurs comportementaux de l’autisme que nous avons validé années après années, en lien avec le regard, les micro-expressions faciales, les clignements d’yeux, les mouvements de la tête, le contrôle moteur et l’intégration visuelle d’information, la réponse à l’appel du prénom, etc… Par exemple, certains marqueurs se basent sur l’extraction de 49 points d’intérêt sur le visage, et s’intéressent à la complexité des micro-expressions associées aux mouvements de la bouche et des sourcils, en particulier pendant les vidéos à caractère social ou non-social.

Nos recherches ont permis de montrer qu’il était possible de reproduire ou d’adapter des tests connus de la littérature, pour diagnostiquer l’autisme, mais aussi de révéler de nouveaux marqueurs grâce à des avancées technologiques permettant des mesures beaucoup plus fines et précises. C’est le cas de la mesure du temps de réponse à l’appel du prénom, ou de la mesure de la synchronisation entre le regard de l’enfant et la personne qui parle dans les vidéos. Chez les individus neurotypiques par exemple, on observe une anticipation du regard plus prononcée vers la personne qui s ‘apprête à parler, une caractéristique moins marquée chez les personnes autistes.

Quelles sont les conditions d’administration de l’appli ?

L’ensemble des données de notre étude, comprenant 475 sujets, a été collecté dans 4 centres de recherche en Caroline du Nord. Les familles participent volontairement à l’étude lors d’une visite médicale de routine non obligatoire pour les enfants âgés de 18 à 24 mois (appelée well-child visit aux Etats-Unis). La prévalence du TSA dans cette étude, dépassant les 10% par rapport aux 2% observés dans la population générale, indique que les familles se présentant dans ces centres se questionnent sur une éventuelle atypicité développementale de leur enfant. Le test dure une douzaine de minutes. L’enfant est assis sur les genoux de son parent. En début de session, une vidéo sert au calibrage automatique du regard, affinant l’estimation des coordonnées X (axe horizontal) et Y (axe vertical) du regard de l’enfant sur l’écran. À la fin de l’administration de l’appli, un petit jeu ludique est présenté à l’enfant pour évaluer sa motricité fine. Les conditions d’administration visent à favoriser un environnement non contraignant où l’enfant n’est en aucun cas forcé de regarder la vidéo. Notre intention est de permettre l’expression libre des saillances comportementales liées aux traits autistiques.

D’un point de vue technique, comment enregistrez-vous le regard ?

L’enregistrement s’effectue via la caméra frontale de l’iPad qui sert également de support de l’application. Dans une première phase, le développement d’algorithmes était nécessaire pour identifier la personne d’intérêt dans les enregistrements, notamment lorsque plusieurs personnes apparaissent à l’écran, comme le parent accompagnant ou d’autres frères et sœurs. Ensuite, nous avons utilisé des algorithmes pour estimer avec précision le regard simplement à partir des enregistrements. Nous sommes aussi très vigilants avec la qualité des vidéos pour être sûr qu’elles soient bien conformes à notre protocole. Nous avons donc établi un indicateur de qualité des conditions d’administration, qui comprend des paramètres tels que la proportion du visage de l’enfant dans la vidéo qui doit être suffisamment grande ou une luminosité suffisante. Il est à noter que les performances de l’estimation sont généralement meilleures pour les coordonnées X que pour les coordonnées Y. Cela dit, tous les marqueurs ne sont pas exclusivement liés au regard. C’est aussi ce qui fait la force de cette application. Les marqueurs comportementaux, basés sur le regard, représentent seulement l’une des composantes de cette application.

À votre avis, est-ce que cette application serait en mesure de mieux dépister l’autisme que les professionnels ?

Je trouve que l’idée d’explorer des moyens standardisés que permettent l’utilisation d’algorithmes ou la technologie en général, pour réduire les biais de subjectivité dans les dépistages actuels est vraiment intéressante. Cela apporterait une certaine objectivité aux processus de détection. Cependant, dire que cela pourrait remplacer à terme le travail des professionnels·les me semble très peu probable. L’objectif de ces travaux est plutôt d’automatiser certaines tâches réalisées dans le cadre du dépistage de l’autisme. Des comparaisons de performances entre les tests de dépistage existants et l’application doivent guider cette réponse. Je pense avant tout que cette approche offre l’avantage de rendre le dépistage beaucoup plus accessible et rapide, ce qui constitue un progrès significatif.

Avez-vous eu des faux positifs ?

Les performances sont remarquables : l’appli a réussi à reconnaître 87,8 % des enfants autistes et 80,8 % des enfants non autistes, et 40,6 % des enfants identifiés par l’appli comme présentant des traits autistiques ont par la suite fait l’objet d’un diagnostic clinique d’autisme. Il subsiste donc toujours des cas de faux positifs, qui s’expliquent notamment par l’hétérogénéité des phénotypes comportementaux liés à l’autisme. Certains enfants présentent des comportements qui sont à la fois très neurotypiques sur certaines caractéristiques et très autistiques sur d’autres.

Enfin, l’une des exigences du projet est de pouvoir donner une explication sur la prédiction faite par l’appli. Cette explication prend la forme d’un phénotype comportemental associé à la détection, qui indique parmi les variables de l’appli celles qui ont été importantes pour établir la prédiction. Il est important de souligner que les tests ne sont en aucun cas parfaits, et nous ne disposons d’aucun marqueur véritablement prédictif. L’application vise à saisir des saillances comportementales diverses en lien avec l’autisme. Une perspective envisageable pourrait être de poursuivre le développement de marqueurs comportementaux associés à cette application, relatifs aux vocalisations de l’enfant, au degré d’attention jointe avec le parent, ou aux évènements de pointage souvent observés. Cependant, il convient de reconnaître les limitations importantes de cette approche. Étant donné l’hétérogénéité des manifestations symptomatiques de l’autisme, certaines facettes sont difficiles à imaginer capturer avec une application de ce type, comme celles liées à l’acquisition du langage ou aux comportement répétitifs.

Quelle est la prochaine étape pour cette appli ?

Avec le COVID, nous avons développé un protocole permettant aux familles d’administrer l’application à leur enfant au sein de leur foyer. Les premiers résultats semblent indiquer que la fiabilité de l’application reste constante malgré les différences structurelles observées. On constate, par exemple, une grande diversité des appareils utilisés (téléphone, tablette, ordinateur, etc.). Nous essayons donc de voir si la taille de l’écran exerce une influence sur la qualité de la calibration du regard et donc des résultats. Il est aussi important de noter que, contrairement à notre installation habituelle avec une tablette sur un trépied, les familles placent souvent leurs téléphones sur une table, ce qui peut réduire la détection des oscillations dynamiques du dispositif qui sont utiles pour capturer la force avec laquelle les enfants tapent sur l’écran quand il est posé. Cela peut donc altérer la fiabilité des marqueurs liés au contrôle moteur.

En outre, actuellement, les familles ne sont pas totalement autonomes dans l’utilisation de l’application. À chaque session, un assistant de recherche se connecte via Zoom pour superviser le déroulement de l’expérience et recueillir des informations précieuses sur la manière dont s’est passée l’administration de l’application.

Pour faciliter la mise en place pour les familles, nous avons créé une chaîne YT qui héberge des vidéos simples et claires, en anglais et en espagnol, permettant d’expliquer aux parents et aux enfants le fonctionnement de l’application et son objectif. Nous avons également défini des critères pour évaluer la qualité de l’administration et déterminer si une réadministration est nécessaire.

Une fois que les performances de l’appli à domicile auront été validées dans le cadre d’une étude clinique sur une large cohorte, alors, nous envisagerons de passer à l’étape de diffusion massive de l’application.

Pour aller plus loin

- Chaîne Youtube SenseToKnow

- Publication dans Nature Medecine

- Validation de la mesure du regard

- Validation de l’analyse des micro-expressions faciales

- Validation de l’analyse des mouvements de la tête

- Validation du test de l’appel du prénom

- Validation de l’analyse de l’orientation de la tête et des clignements

- Validation des variables de motricité et d’intégration visuelle

- Relation entre les variables de l’appli et le profil clinique des enfants

Nous avons besoin de vous pour une étude sur la prise en charge en remédiation cognitive !

Contexte

Les adultes avec une déficience intellectuelle ont des difficultés pour s’adapter aux situations sociales, ce qui peut générer des troubles du comportement. Les troubles cognitifs sont un des facteurs permettant de comprendre ces difficultés. Dans le domaine de la reconnaissance des émotions faciales, les capacités attentionnelles et visuo-spatiales sont fortement impliquées.

Objectifs

Montrer l’efficacité du programme de remédiation cognitive « REHABILITUS » chez des adultes de 18 à 45 ans présentant une déficience intellectuelle légère à modérée et des troubles du comportement associés

Profils

Eloïse MASOERO, neuropsychologue, souhaite recruter des adultes de 18 à 45 ans présentant une déficience intellectuelle légère à modérée et des troubles du comportement associés.

Déroulement

1 – Première évaluation afin de connaitre les points forts et les faiblesses.

2 – 1 séance de psychoéducation + 16 semaines de prise en charge (1 séance /semaine)

Les participants seront placés dans un groupe « REHABILITUS » ou dans un groupe « Contrôle ». La répartition sera faite par un tirage au sort aléatoire.

3 – Deuxième évaluation afin d’observer les améliorations.

4 – Pause de 6 mois

5 – Troisième et dernière évaluation afin vérifier le maintien des progrès.

Une fois l’étude terminée, les sujets du groupe contrôle pourront bénéficier du programme « REHABILITUS ».

Contact

- Pour participer ou poser vos questions, contactez Eloïse MASOERO

- Lieu de l’étude : CH le Vinatier, Unité GénoPsy (bâtiment 505), 95 Bd Pinel, 69500 BRON

- Télécharger le flyer de l’étude

Newsletter

On a besoin de vous pour une étude sur le jugement moral!

Contexte

Le jugement moral permet de caractériser, du point de vue d’un individu, ce qui est bien ou mal. A l’heure actuelle, il est admis que, relativement aux personnes neurotypiques, les personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) présentent des schémas de jugements moraux marqués par une minimisation de l’intentionnalité et une forte condamnation des agents responsables d’accidents.

Objectifs

Etudier la manière dont les personnes avec TSA assignent des émotions à différentes formes d’offense morale et examiner si leurs performances contrastent avec celles des neurotypiques.

Profils

Elodie Peyroux neuropsychologue du pôle HU-ADIS et Romane Chazelle, souhaitent recruter des adultes porteurs d’un TSA sans trouble du développement intellectuel et des adultes neurotypiques âgés de 18 à 40 ans. Les participants recevront un forfait transport à hauteur de 30€.

Déroulement

L’étude se déroule en 2 rdv d’1h30 et propose :

- La passation de tests neuropsychologiques

- Un protocole expérimental constitué de vignettes présentant des transgressions morales

Contact

- Pour participer ou poser vos questions, contactez Romane CHAZELLE: romane[dot]chazelle[at]ch-le-vinatier[dot]fr

- Lieu de l’étude : Pôle Hospitalo-Universitaire ADIS, CH Le Vinatier, 95 bd Pinel BP 30039 69678 BRON Cedex

- Télécharger le Flyer CoMorA de l’étude

Lancement de la Cohorte MARIANNE

Le projet de cohorte MARIANNE a été lancé officiellement le mercredi 29 mars à l’occasion d’une inauguration par Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée aux personnes handicapées.

Un programme de recherche national intitulé MARIANNE va suivre 1 700 familles pour étudier les effets conjugués des facteurs génétiques et environnementaux dans l’apparition de l’autisme et autres difficultés de développement chez l’enfant (langage, motricité, attention, par exemple).

Deux membres d’iMIND y participent: Sandrine Sonié (CRA) et Julien Dubreucq (CHU Saint-Etienne).

Qui peut participer ?

Les femmes enceintes, majeures, déjà maman, dans l’une des situations suivantes :

- Elles (ou le futur papa) ont un enfant autiste

- Elles (ou le futur papa) ont des enfants dont aucun n’a de trouble du développement

- Elles résident dans les départements suivants :

Eure, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Nord, Loire, Tarn, Tarn et Garonne, Rhône, Seine-Maritime.

Comment se déroule l’étude ?

Un suivi est proposé à partir du deuxième trimestre de grossesse et jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Il comporte des rendez-vous réguliers des familles avec des professionnels comme des sages-femmes et des psychologues dans des centres participants proches de chez elles. Le suivi comportera également des questionnaires, et si les familles l’acceptent, des prélèvements biologiques, mèches de cheveux et urines par exemple. Le suivi lié à l’étude est entièrement pris en charge.

Pourquoi participer ?

Les familles bénéficieront de l’écoute attentive et de conseils personnalisés de professionnels tout au long du suivi. Par leur participation, elles aideront à mieux comprendre les déterminants des troubles du neuro-développement et comment améliorer la santé des enfants.

Qui conduit l’étude ?

L’étude MARIANNE est menée en collaboration entre plusieurs hôpitaux universitaires (Montpellier, Toulouse, Saint-Etienne, Lille, Lyon et Rouen), des maternités et l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale). MARIANNE est soutenue par les Caisses d’Assurance Maladie, les Caisses de Mutualité Sociale Agricole et les Caisses d’Allocations familiales.

Contact

Les familles qui souhaitent participer ou avoir des informations peuvent :

- téléphoner au 04 67 33 85 39

- écrire à contact-marianne@chu-montpellier.fr

Le pari de la recherche participative : créer un dialogue équitable entre personnes autistes et chercheur.es

Présentation

À l’heure où les financements se font plus rares, il devient primordial que les organismes de recherche inscrivent leurs projets dans des problématiques portées par la société civile et en particulier par les associations de patients dont les attentes sont fortes. Cette nouvelle méthodologie nécessite de lever certains freins, de part et d’autre, pour permettre un dialogue fructueux. Nos deux intervenants partageront leurs points de vue et leurs expériences sur la question.

Les intervenants

- Josef Schovanec, philosophe, écrivain et personne concernée par un trouble du spectre de l’autisme nous livrera son savoir expérientiel dans la recherche participative.

- Stanislas Lyonnet, professeur de Génétique à la Faculté de médecine Paris Descartes et généticien de l’hôpital universitaire Necker-Enfants Malades à Paris, présentera la façon dont il a impulsé une dynamique de recherche participative au sein de l’institut Imagine qu’il dirige.

Cet évènement était organisé dans le cadre du colloque Neurofrance avec le soutien de la Ville de Lyon et animé par Caroline Demily, chef du pôle HU-ADIS du Centre Hospitalier Le Vinatier et coordinatrice du centre d’excellence iMIND.

Replay

Le pari de la recherche participative : instaurer un dialogue avec les personnes concernées

Présentation

Que chacun.e puisse accéder à une bonne compréhension de la science en général et de la recherche fondamentale en particulier est essentiel pour la société comme pour les citoyens. Aujourd’hui, un changement de paradigme pousse les chercheur.es à ouvrir leurs laboratoires au grand public et à montrer ce qu’ils étudient, pourquoi le faire, comment ils s’y prennent… Intégrer le plus possible les personnes concernées dans toutes les phases du processus est aussi l’un des nouveaux objectifs. Cette collaboration, du fait de sa nouveauté, nécessite des explications et des ajustements, et donc une construction commune.

Dans ce webinaire, nous avons invité Amélie Soumier, chercheure en neurosciences et Danièle Langloys, présidente d’association, pour les entendre sur leurs attentes respectives, leurs points de vue et sur des pistes qu’elles ont identifiées pour permettre un dialogue fructueux.

Les intervenants

- Amélie Soumier, chercheure en neurobiologie cellulaire et moléculaire, s’intéresse aux réseaux de l’ocytocine fortement suspectés comme étant impliqués dans l’apparition des troubles du spectre autistique grâce à une approche innovante d’imagerie cellulaire qui permet de cartographier le développement cérébral.

- Danièle Langloys est la présidente de l’association Autisme France.

Replay disponible :

De la recherche fondamentale au patient, il n’y a parfois qu’un pas.

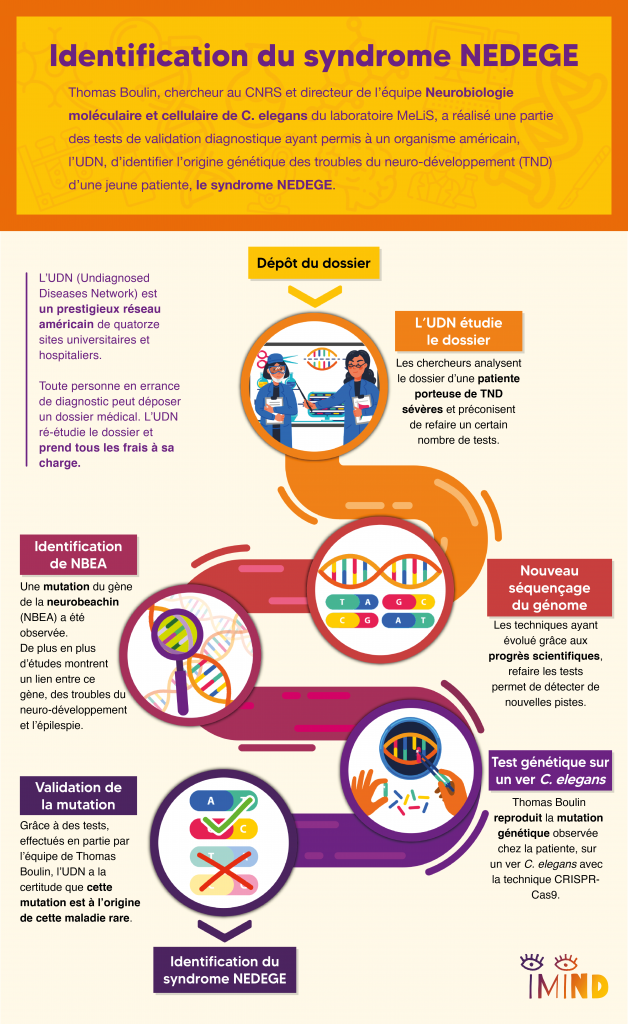

Thomas Boulin, chercheur au CNRS et directeur de l’équipe « Neurobiologie moléculaire et cellulaire de C. elegans » du laboratoire MeLiS, a réalisé une partie des tests de validation diagnostique qui a permis à un organisme américain, l’UDN, d’identifier l’origine génétique des troubles du neuro-développement (TND) d’une jeune patiente, le syndrome NEDEGE qui résulte d’une mutation du gène NBEA. Lui qui d’habitude se passionne pour des questions de recherche fondamentale, a éprouvé un regain d’enthousiasme à pouvoir appliquer sa recherche pour confirmer le diagnostic d’une jeune patiente américaine.

« La recherche, ce n’est pas un chercheur qui se lève le matin en décidant d’étudier une pathologie pour savoir comment elle fonctionne. Ça ne se passe pas comme ça, sinon, on n’aurait plus de cancer ».

C’est avec ces mots que Thomas Boulin a commencé son récit. En effet, la recherche scientifique reste un mystère pour beaucoup. On distingue la recherche fondamentale, qui vise à comprendre les phénomènes biologiques et dont le but est le progrès de la connaissance, à laquelle on oppose souvent, de façon erronée, la recherche appliquée dont le but est de répondre à une question précise, par exemple clinique. Alors que le financement de la recherche se fait aujourd’hui essentiellement par appels d’offres ciblés, la recherche fondamentale est davantage critiquée sur son utilité, en comparaison à la recherche appliquée, plus concrète à première vue. Or, sans recherche fondamentale, pas de recherche appliquée car celle-ci s’appuie sur le socle de connaissance issu de la recherche fondamentale. L’équipe de Thomas Boulin du laboratoire MeLiS étudie le fonctionnement des canaux potassiques qui régulent l’activité électriques des neurones. En d’autres termes, il cherche à comprendre les conditions nécessaires, au niveau moléculaire, pour que l’information circule correctement dans nos réseaux neuronaux. Ses travaux se situent donc dans le champ de la recherche fondamentale. C’est pourtant grâce à ces travaux qu’il a pu développer un nouvel outil diagnostic pour le syndrome NEDEGE.

Le parcours diagnostic dans les maladies rares

Beaucoup de maladies rares ont une origine génétique. Le parcours patient classique consiste à faire des examens génétiques pour identifier des gènes-candidats, c’est-à-dire des gènes comportant une mutation qui pourrait être à l’origine de la maladie rare. En plus du génome du patient, on séquence donc le génome des parents car ces mutations apparaissent fréquemment après la fertilisation de l’ovocyte par un accident génétique lors de la reproduction de l’ADN. On dit qu’il s’agit de « mutations de novo ». Aucun des deux parents n’ayant la mutation, la comparaison du génome des parents et de l’enfant permet d’identifier cette liste de gènes-candidats. Souvent, le parcours médical s’arrête là car les médecins n’ont pas forcément les savoirs, ni les outils technologiques pour aller plus loin. C’est là qu’entre en scène Hugo Bellen, un généticien de la mouche Drosophile et son réseau américain, UDN, Undiagnosed Diseases Network, dont l’originalité est de mettre des plateformes technologiques de pointe au service du diagnostic génétique et de démontrer qu’une mutation est bien à l’origine de la maladie du patient.

Qu’est-ce que l’UDN?

L’UDN, pour Undiagnosed Diseases Network, est un réseau américain de quatorze sites universitaires et hospitaliers les plus prestigieux du pays, financé par le NIH. Un patient, ou sa famille, en errance diagnostique peut déposer auprès de cet organisme un dossier composé de tous ses antécédents et tests médicaux. Pour les patients pris en charge, l’UDN étudie tous les éléments du dossier et va actualiser certains tests ou faire des tests complémentaires, à la lumière des avancées technologiques et scientifiques les plus récentes. C’est entièrement pris en charge par le réseau, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on connaît le coût des frais médicaux aux États-Unis.

L’UDN, pour Undiagnosed Diseases Network, est un réseau américain de quatorze sites universitaires et hospitaliers les plus prestigieux du pays, financé par le NIH. Un patient, ou sa famille, en errance diagnostique peut déposer auprès de cet organisme un dossier composé de tous ses antécédents et tests médicaux. Pour les patients pris en charge, l’UDN étudie tous les éléments du dossier et va actualiser certains tests ou faire des tests complémentaires, à la lumière des avancées technologiques et scientifiques les plus récentes. C’est entièrement pris en charge par le réseau, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on connaît le coût des frais médicaux aux États-Unis.

Dossier UDN N°068

Bien que doté de moyens très importants, ce réseau s’appuie aussi sur l’expertise de collaborateurs internationaux et lance régulièrement des appels à la communauté scientifique. C’est ainsi qu’un jour apparaît sur ce portail le cas d’une jeune fille américaine porteuse d’un trouble du neuro-développement sévère avec un trouble du développement intellectuel et des crises d’épilepsie fréquentes pour laquelle l’UDN a identifié le gène Neurobeachin (NBEA) comme gène-candidat principal. En effet, une étude de 2019 très récente avait montré un lien entre les troubles du neuro-développement, l’épilepsie et ce gène. Quand Thomas voit cet appel, ça fait tilt !

Il se trouve que Sonia El Mouridi, doctorante dans l’équipe, avait découvert un rôle nouveau de la Neurobeachin dans les processus biologiques qui intéressent l’équipe. N’étant pas le cœur de son projet de doctorat, cette observation était simplement présentée dans une annexe de sa thèse sans avoir été formellement publiée. Qui aurait pu prédire que, quelques années plus tard, forte de ces résultats et de son expertise sur le ver C. elegans, l’équipe de Thomas allait pouvoir réaliser pour l’UDN une partie des tests de validation fonctionnelle démontrant que cette mutation inconnue jusque-là était bien à l’origine des troubles de la patiente et aider ainsi à confirmer le diagnostic génétique de la maladie rare de cette jeune fille.

Comment l’équipe s’y est-elle prise ?

Un modèle animal sur mesure

Pour démontrer l’effet délétère d’une mutation identifiée chez un patient, il est très souvent nécessaire de passer par des modèles animaux. La souris serait tout à fait pertinente mais cela reste extrêmement cher et long et surtout, impossible à réaliser à grande échelle. L’approche préconisée par l’UDN et Thomas Boulin s’oriente donc vers des modèles animaux plus simples, moins coûteux et où le temps de génération est plus rapide. Ainsi la drosophile, le poisson zèbre, mais aussi le ver C. elegans sont des modèles de choix. On est en droit de se demander en quoi la drosophile ou le ver C. elegans sont des modèles pertinents pour étudier l’humain étant donné que nous n’avons pas grand-chose en commun à première vue. Il s’avère en réalité, que notre patrimoine génétique n’est pas si différent. Les gènes affectés dans les maladies rares sont souvent des gènes très importants, maintenus au cours de l’évolution, et que l’on retrouve chez l’humain, mais aussi chez la drosophile ou le ver C. elegans. C’est ce qu’on appelle la conservation évolutive.

Qu’est-ce que C. elegans ?

Le nématode C. elegans est un ver d’un millimètre de long, à peine visible à l’œil nu. Il est l’un des modèles animaux utilisés en biologie depuis 50 ans pour disséquer les processus biologiques fondamentaux, comme par exemple la mort cellulaire programmée qui est impliquée dans le cancer. Cet « organisme modèle pionnier » est très prisé pour les études génétiques du fait de sa robustesse, de son temps de génération extrêmement rapide (3 jours), des nombreux outils génétiques disponibles et de son coût très limité.

La révolution CRISPR-Cas9

Récapitulons : nous avons une patiente, un gène candidat, NBEA, et un modèle animal, le ver C. elegans, spécialité de l’équipe de Thomas. La première étape a donc consisté à reproduire la mutation identifiée chez la patiente dans le génome de C. elegans afin de créer un « modèle sur mesure ». Grâce à la technologie des « ciseaux moléculaires » CRISPR-Cas9, on peut aujourd’hui d’introduire une cassure dans un gène cible afin de forcer la cellule à la réparer avec une séquence génétique artificielle, contenant la mutation. Avant de mettre au point cette technologie, on avait tendance à surexprimer les protéines mutées, ce qui a souvent des effets délétères et peut entraîner des artefacts. L’approche CRISPR-Cas9 permet maintenant de faire des modifications génétiques de façon très fine, sans modifier ce qu’il y a autour. On peut ainsi étudier l’impact d’une mutation dans un modèle animal de la façon la plus fidèle possible.

La validation de mutation

La Neurobeachin est une protéine immense composée de 2500 lettres, ou acides aminés. Or, la mutation de la patiente n’affecte qu’un seul de ces acides aminés, et ce, en opérant un simple remplacement par un autre acide aminé. Or les dysfonctionnements produits par ce type de substitutions sont presque impossibles à prédire théoriquement. Grâce aux animaux génétiquement modifiés, Thomas et son équipe ont donc procédé à différents tests fonctionnels pour vérifier l’impact de la mutation sur le fonctionnement de la Neurobeachin. Grâce à ces tests, l’UDN a été en mesure de conclure avec certitude que cette mutation sur le gène NBEA de la patiente était bien à l’origine de sa maladie rare.

De l’importance d’identifier ces syndromes

Valider l’impact d’une mutation et mettre un nom sur un syndrome permet d’apporter la certitude au patient, à ses proches et à l’équipe médicale que la pathologie est bien liée à la mutation d’un gène. L’errance diagnostique prend fin, ce qui représente souvent un grand soulagement psychologique pour la famille. Une fois que le diagnostic a été posé, les personnes concernées par ce syndrome peuvent se rencontrer : d’une part pour échanger sur leur quotidien, se conseiller, s’épauler et d’autre part pour avoir une idée de l’évolution de la maladie. Ils peuvent aussi se regrouper en associations dans le but de communiquer et de lever des fonds pour encourager les travaux de recherche dans ce domaine. Il y a sans doute d’autres patients dans le monde avec une mutation de la Neurobeachin, dont on pense simplement qu’ils sont épileptiques ou qu’ils ont un trouble du neuro-développement. Le véritable enjeu aujourd’hui est d’associer les deux, troubles du neuro-développement et Neurobeachin, pour que les généticiens testent aussi ce nouveau gène si les symptômes sont concordants.

Que sait-on sur la Neurobeachin (NBEA)?

Il existe encore peu d’informations sur cette protéine. Elle est essentiellement exprimée dans le cerveau et joue vraisemblablement un rôle très important dans les systèmes de contrôle de l’activité cérébrale. NBEA a été identifié comme gène candidat pour des maladies avec TND en 2003. Une simple mutation de ce gène peut entraîner des conséquences très sévères du point de vue neuro-développemental. Certains gènes supportent facilement des mutations dans leur séquence. D’ailleurs, si l’on compare le génome de deux personnes lambda, on va s’apercevoir qu’il y a beaucoup de différences entre elles, ce qui est tout à fait normal. Mais certains de nos gènes supportent moins bien les mutations. NBEA est un exemple de ces gènes extrêmement contraints qui ne tolèrent presque aucune mutation.

Depuis, l’équipe de Thomas a décroché un financement sur 4 ans de l’Agence Nationale de Recherche pour mieux comprendre les bases moléculaires et cellulaires du fonctionnement de la NBEA. Il collabore aussi avec Tristan Sands de l’Université de Columbia sur la validation diagnostique chez de nouveaux patients.

« Le travail de Sonia n’avait pas du tout pour finalité de résoudre l'errance diagnostique de cette petite fille. Or c’est ce qui s’est passé, l’histoire est belle et donne du sens à notre recherche. Et cela montre à quel point la recherche fondamentale est nécessaire et importante, et qu’il ne faut pas être trop contraint dans nos idées. », souligne Thomas.

En résumé

Adeline Lacroix, lauréate du Prix Jeunes Talents de l'Oréal-UNESCO 2022

Adeline Lacroix, doctorante en neurosciences au LPNC à Grenoble s’est vu remettre un Prix Jeunes Talents par l’Oréal le 12 octobre dernier. Découvrez son parcours et ses recherches!

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Adeline Lacroix. J’ai 39 ans. Je suis doctorante au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC) à Grenoble. J’ai commencé ma carrière professionnelle en étant professeure des écoles, puis j’ai été enseignante spécialisée en SEGPA. Je m’occupais d’élèves avec des problématiques d’apprentissage. Malgré mon intérêt pour ce travail, j’avais de plus en plus de difficultés dans mon quotidien professionnel : le bruit, la gestion de la classe, le fait de devoir faire plusieurs choses en même temps, etc… Ces difficultés ne se voyaient pas forcément de manière flagrante dans mon travail mais généraient un épuisement intense et m’ont conduit à des problèmes de santé. J’ai donc essayé de comprendre d’où cela pouvait venir. J’ai d’abord consulté une psychologue, puis je me suis rendue dans un CRA et j’ai été diagnostiquée avec un TSA. Suite à cela, je me suis beaucoup documentée sur la question, j’étais aussi très intéressée par la recherche. Ma reconversion professionnelle étant une nécessité, c’est donc tout naturellement que j’ai décidé de reprendre mes études en 2014 et je suis actuellement en fin de thèse de neurosciences.

Sur quoi porte vos recherches ?

Je travaille sur la perception visuelle des visages chez les adultes autistes. Je m’appuie sur un modèle suggérant que le traitement visuel des sujets typiques se baserait d’abord sur des caractéristiques globales, grossières des stimuli (visages ou autre). Ces informations grossières seraient envoyées dans les aires frontales pour réaliser des prédictions qui seraient réinjectées ensuite dans les aires de la reconnaissance visuelle pour favoriser une reconnaissance rapide. Or, les personnes autistes ont un traitement visuel de l’information qui est davantage axé sur les caractéristiques locales, les détails. On sait que le traitement des visages peut être particulier chez les personnes autistes. Les personnes autistes ne vont pas explorer visuellement les mêmes aires ou n’auront pas le même temps de fixation sur les différentes aires du visage que des personnes non autistes. Bien souvent, il y a des difficultés de reconnaissance des émotions, mais on ne sait pas si c’est lié à des particularités perceptives, à des difficultés de compréhension sociales plus générales ou encore à une difficulté à reconnaitre ses propres émotions. Ces trois explications peuvent d’ailleurs co-exister. De mon côté, j’étudie si les difficultés qu’ont les personnes autistes dans le traitement visuel des visages pourraient être en partie liées à des particularités perceptives en lien avec des processus prédictifs atypiques.

Vous vous êtes aussi intéressée à la question du TSA au féminin.

Effectivement, je me suis intéressée particulièrement aux femmes autistes, parce que je me suis aperçue que peu de recherches portaient sur elles, les rendant moins visibles que les hommes. Je m’intéresse aussi aux différences liées au sexe et au genre, puisque c’est un sujet qui me tient à coeur et qu’il est vraiment important d’étudier si on veut rattraper le retard diagnostique dont sont sujettes les femmes. Heureusement, beaucoup de recherches sur ce sujet se sont développées ces dernières années.