Autisme et diversité de genre

Contexte de l’étude

Une corrélation possible entre trouble du spectre de l’autisme et identité de genre ?

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du neurodéveloppement (TND) qui impacte notamment la communication et les interactions sociales. Il peut influencer la manière dont une personne perçoit et exprime son identité, y compris son identité de genre. Le genre est une construction sociale : il correspond aux rôles, comportements et attentes qu’une société attribue aux personnes en fonction de leur apparence ou de leur sexe assigné à la naissance, et il peut varier selon les cultures et les époques.

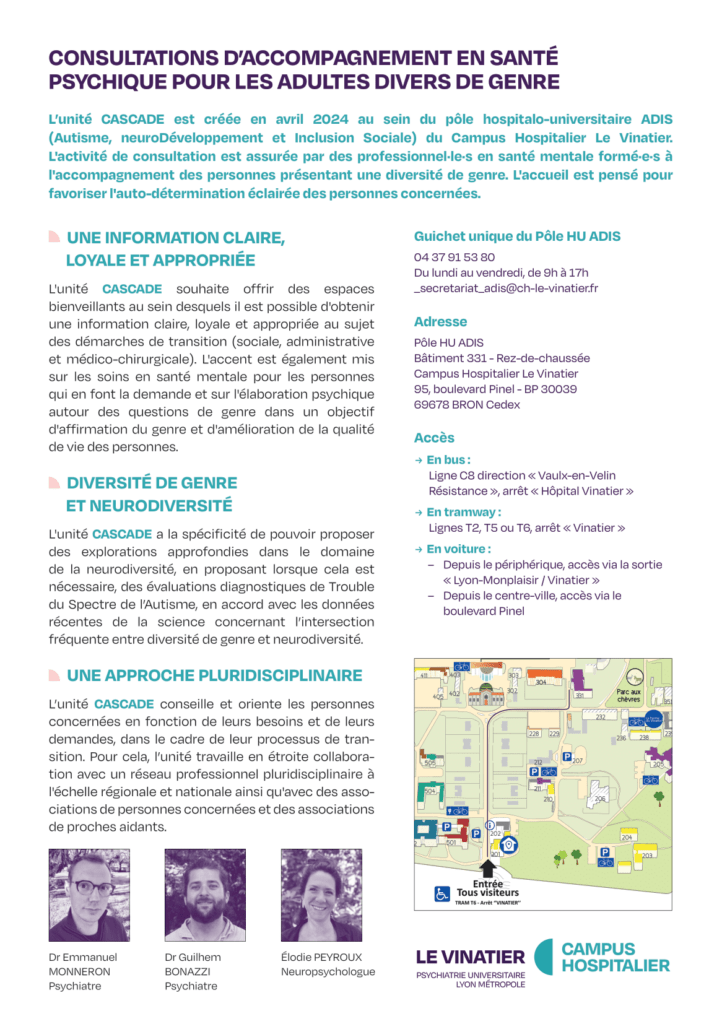

Dans ce contexte, il semble pertinent d’examiner les liens entre autisme et genre. Des clinicien·ne·s-chercheur·euse·s comme Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi, du pôle Hospitalo-Universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, ont observé dans leur pratique que de nombreuses personnes autistes s’identifient en dehors des normes de genre traditionnelles. Cela signifie que leur genre ressenti ne correspond pas toujours à celui qui leur a été assigné à la naissance, ce qui les place au sein de la diversité de genre. Cette observation invite à mieux comprendre comment se construit l’identité de genre pour les personnes autistes.

L’accompagnement en affirmation de genre au pôle HU-ADIS

Les professionnel·le·s du pôle HU-ADIS ont décidé de systématiser leur approche en créant l’unité CASCADE (consultations d’accompagnement en santé psychique pour les adultes divers de genres). Cette unité reçoit des personnes diverses de genre de 16 ans et plus, que ce soit pour un avis global en santé mentale, un accompagnement en affirmation de genre ou des consultations à visée diagnostique si nécessaire.

L’accompagnement en affirmation de genre contribue à la reconnaissance des personnes trans, à leur bien être et à leurs droits. L’affirmation de genre peut notamment revêtir des aspects sociaux (par ex. avec un changement de prénom), médicaux (par ex. avec une hormonothérapie) ou encore légaux (par ex. avec un changement sur l’état civil).

Lorsqu’une personne majeure entre dans un parcours d’affirmation de genre médical, elle peut consulter sur demande. Pour les mineur·e·s, en revanche, un avis médical en santé mentale reste la règle. Dans la région lyonnaise, les mineur·e·s de moins de 16 ans peuvent s’adresser à l’unité VAGUE (variance de genre, unité enfants).

Le début d’un projet de recherche

En se penchant sur l’intersection entre TSA et diversité de genre, les chercheur·euse·s ont constaté que beaucoup d’études scientifiques étaient davantage orientées sur les traits autistiques des personnes diverses de genre, et non sur la diversité de genre chez les personnes autistes.

Par exemple, une étude (Mazzoli et al., 2022) a mis en évidence la présence de traits autistiques chez certaines personnes diverses de genre. Toutefois, ces traits semblaient diminuer après le début d’une hormonothérapie. Si cette hypothèse se confirmait, cela suggérerait que les traits autistiques pourraient, dans certains cas, être un épiphénomène – c’est-à-dire une conséquence ou une expression secondaire liée à la situation de diversité de genre.

De plus, dans les études précédentes, le genre était étudié sous le prisme d’une classification médicale, sous les appellations de « troubles de l’identité sexuelle » et de « dysphorie de genre ».

Explorer l’articulation entre les identités de genre et le TSA pourrait permettre de mieux accompagner les personnes autistes. Les chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS se sont interrogé·e·s sur la proportion de personnes autistes concernées par la diversité de genre et se sont fixé trois objectifs :

Quelle a été la démarche suivie par les chercheur·euse·s ?

L’équipe de recherche a compilé de nombreuses études, pour réaliser ce que l’on appelle une revue systématique. Le but d’un tel travail est de synthétiser les connaissances sur un sujet. Par la suite, les chercheur·euse·s ont effectué une méta-analyse, c’est-à-dire qu’ils et elles ont pris les données chiffrées des études pour opérer des analyses statistiques.

Il s’agit d’une méthodologie similaire à celle que d’autres chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS avaient employée pour étudier la corrélation entre le TDAH et le sans-abrisme.

Les méta-analyses et les revues systématiques sont généralement considérées comme fournissant un niveau élevé de preuve scientifique.

En s’appuyant sur l’analyse rigoureuse d’un grand nombre d’études, soigneusement sélectionnées, elles offrent une fiabilité accrue des résultats et des conclusions

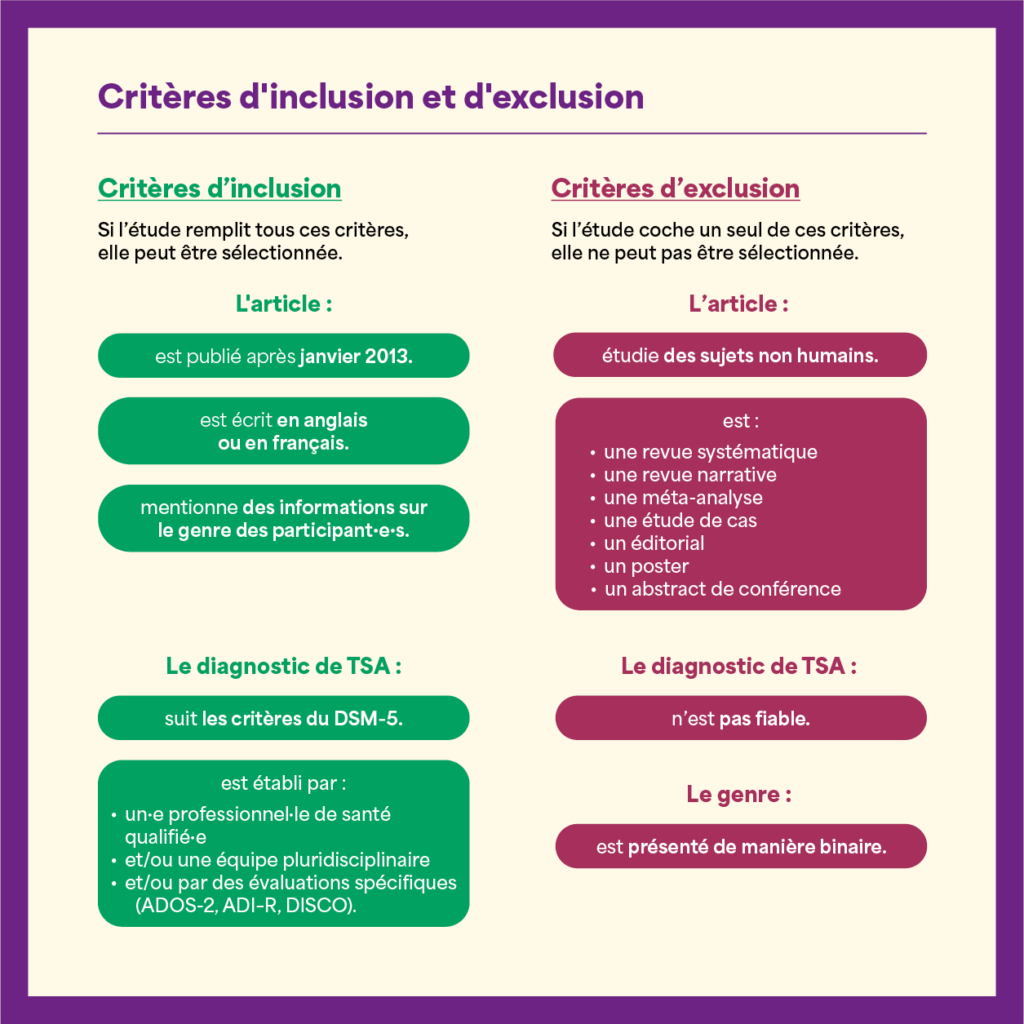

Différents critères ont été définis afin d’identifier les études à retenir :

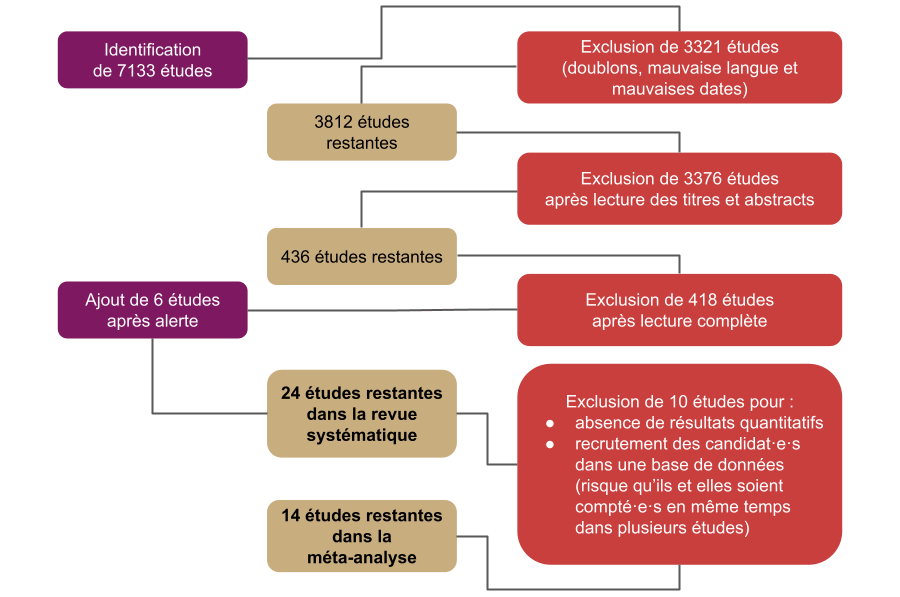

Sur plus de 7 000 études identifiées, seule une vingtaine ont été conservées après application des critères de sélection.

Quels ont été les résultats ?

Les résultats de la méta-analyse permettent d’estimer que 7,37 % des personnes autistes présenterait une diversité de genre. Toutefois, cette moyenne résulte de données très hétérogènes selon les études, avec des proportions variant de 0,85 % (Graham Holmes et al., 2020) à 27,27 % (Chang et al., 2022).

Cette différence pourrait s’expliquer par la manière dont la diversité de genre a été envisagée, mais aussi par les définitions du genre utilisées. En effet, certaines études avaient une définition binaire du genre : elles envisageaient uniquement que les participant·e·s se sentent appartenir à leur genre assigné ou au genre « opposé » à celui qu’on leur avait assigné à la naissance. À l’inverse, les études qui avaient une définition moins binaire du genre permettaient plus de fluidité dans les réponses.

Que faire face à de tels écarts ?

Face aux fortes variations des résultats d’une étude à l’autre, l’équipe a décidé de poursuivre ses investigations pour tenter de comprendre les raisons de telles disparités. Lors de ces analyses complémentaires, l’équipe s’est notamment interrogée sur la manière dont le diagnostic de TSA avait été posé. Cet élément ne semblait toutefois pas influencer le pourcentage de personnes autistes diverses de genre.

En revanche, deux critères sont ressortis. D’une part, du côté des études, l’objectif de recherche influence significativement les résultats trouvés. Quand une étude a pour objet le genre, le pourcentage de personnes autistes diverses de genre est bien plus élevé. L’équipe de recherche suppose que ces différences viennent de critères mieux établis pour caractériser la diversité de genre. D’autre part, du côté des personnes, le genre assigné à la naissance influence aussi les résultats trouvés, mais cette influence n’est pas significative. Les personnes autistes assignées filles à la naissance feraient plus souvent partie de la diversité de genre que les personnes autistes assignées garçon à la naissance, mais la puissance statistique de l’étude ne permet pas d’affirmer ce résultat.

Le « genre assigné à la naissance » est le genre enregistré de quelqu’un à la naissance. Il est le plus souvent établi en fonction des organes génitaux externes d’une personne : pénis pour l’homme, vulve pour la femme.

On emploie souvent les termes AFAB, pour assigned female at birth (assigné·e fille à la naissance) ; et AMAB, pour assigned male at birth (assigné·e garçon à la naissance).

Le genre assigné à la naissance ne correspond pas forcément à l’identité de genre d’une personne.

La corrélation entre TSA et diversité de genre est-elle une simple coïncidence ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a relevé différentes hypothèses expliquant le potentiel lien entre TSA et diversité de genre. Elles se déclinent en trois catégories (Van Der Miesen et al., 2016) : les théories biologiques, psychologiques et sociales.

Selon certaines théories biologiques, les personnes autistes auraient un niveau de testostérone très élevé avant la naissance. Ce haut niveau influencerait le développement de leur cerveau : on parle d’ailleurs d’« extreme male brain », soit une forme extrême du cerveau masculin. Ainsi, les personnes autistes auraient du mal dans les activités perçues comme « plus féminines » (ce qui comprend les interactions sociales). Il y aurait moins de différences entre les hommes et les femmes autistes qu’entre les hommes et les femmes neurotypiques. Ces théories, n’ont cependant a l’heure actuelle jamais été validées par des données scientifiques.

Pour les théories psychologiques, ce seraient certaines particularités liées à l’autisme (comme les déficits en théorie de l’esprit, la rigidité ou les comportements obsessionnels) qui pourraient être à l’origine de la diversité de genre observée dans cette population. Par exemple, certain·e·s auteur·rice·s mentionnent que les difficultés à se percevoir soi-même et à se représenter les états mentaux de soi et d’autrui, en lien avec les difficultés de théorie de l’esprit, pourraient impacter la représentation de l’identité de genre, chez les personnes avec autisme. D’autres hypothèses s’intéressant à l’impact de la rigidité cognitive proposent que les enfants avec autisme conserveraient une croyance de genre très stéréotypée, même en grandissant, ce qui pourrait constituer la base de la diversité de genre dans cette population.

Enfin, les théories sociales insistent sur le caractère socialement construit du genre et expliquent la diversité de genre des personnes autistes par leur fonctionnement social non normatif. Il se pourrait, par exemple, que les personnes ayant un TSA résistent davantage au conditionnement social genré.

La revue ne cherche toutefois pas à établir la véracité de ces théories. Les chercheur·euse·s insistent d’ailleurs sur le besoin de conduire un plus grand nombre d’études, afin de mieux comprendre ces interactions.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a fait face à plusieurs obstacles pour réaliser sa revue, notamment le manque d’études sur le long terme et le manque de comparaisons entre personnes autistes et personnes neurotypiques.

De plus, l’identité de genre est un angle de recherche relativement nouveau dans le domaine. Certaines études étaient plus binaires que d’autres : elles manquaient donc de choix possibles dans les réponses proposées aux participant·e·s pour qualifier leur identité de genre. D’autres études excluaient de facto les personnes diverses de genre de leur protocoles. Enfin, il est aussi possible que des personnes diverses de genre se soient autocensurées ou n’aient pas participé à des études.

Un biais de publication a donc été mis en évidence. Il est plus que probable que l’on sous-estime la prévalence de la diversité de genre dans l’autisme pour ces différentes raisons. D’ailleurs, en appliquant des méthodes de correction des biais de publication, la prévalence de la diversité de genre augmente, ce qui montre que le chiffre annoncé plus haut (7,3 % des personnes autistes seraient diverses de genre) n’est pas surestimé.

Quelles suites pour l’étude ?

D’une part, Clara Gloanec, une interne du pôle, s’est intéressée à la manière de poser les diagnostic d’autisme chez les personnes diverse de genre. Pour sa thèse de médecine, elle a réalisé une méta-analyse et une revue systématique mettant en évidence que les outils utilisés sont le plus souvent des questionnaires de dépistage ou des autodiagnostics, permettant assez mal de définir les populations.

D’autre part, Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi poursuivent leurs travaux afin de mieux appréhender la manière dont l’identité de genre se construit chez les personnes autistes appartenant à la diversité de genre. Pour explorer cette question, il et elle réalisent des entretiens qualitatifs avec des personnes autistes de tous âges, sexes et genres, afin d’identifier leurs points communs, leurs différences, ainsi que la façon dont chacun·e perçoit et vit son identité de genre.

Ressources

- Journée iMIND #3 – Explorer les diversités : à l’intersection des identités trans et de l’autisme

- Étude du Dr Guilhem Bonazzi et d’Élodie Peyroux, PhD

- Études citées dans l’article :

- Chang et al., 2022 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus grande proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (27,27 %)

- Graham Holms et all, 2020 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus petite proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (0,85 %)

- Mazzoli et al., 2022 – Étude montrant que l’hormonothérapie peut parfois diminuer les traits autistiques chez des personnes diverses de genre

- Van Der Miesen et al., 2016 – Étude reprenant les différentes théories expliquant le lien entre TSA et diversité de genre.

Les personnes sans domicile sont-elles plus concernées par le TDAH ?

TDAH et sans-abrisme : une corrélation peu étudiée

Ne pas avoir de domicile fixe peut engendrer ou renforcer de multiples problèmes de santé. Curieusement, malgré le fait que l’on dénombre environ 150 millions d’enfants vivant à la rue dans le monde, les enfants et les adolescent·e·s sans domicile font l’objet de peu d’études sur leur santé et leur bien-être.

Nous avons interrogé la professeure Caroline Demily et le docteur Charles Denis, du pôle hospitalo-universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, qui se sont intéressé·e·s à cette question.

Tout a commencé par une observation de la Professeure Demily qui a été frappée par la présence importante de personnes sans domicile fixe (SDF) présentant des comportements évocateurs de troubles du neurodéveloppement (TND), tels que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou l’autisme. Elle évoque notamment une personne qui passait ses journées à écrire au sujet d’une planète. Cela a fait germer l’idée d’un projet de recherche. En effet, on sait que d’une part, les personnes SDF sont une population relativement peu étudiée et chez qui les troubles psychiques sont surreprésentés ; d’autre part, beaucoup de TND sont diagnostiqués de manière erronée et vus comme des troubles psychiques.

Partant de ce paradoxe, le pôle HU-ADIS du Vinatier a décidé d’étudier le lien entre absence de domicile fixe et TDAH chez les enfants et adolescent·e·s (Denis et al., 2025).

Le TDAH fait partie des TND. Il comporte des symptômes d’inattention et d’hyperactivité ou d’impulsivité. Il concerne environ 5,9 % des enfants et adolescent·e·s. Avoir un TDAH augmente d’ailleurs le risque d’être SDF un jour dans sa vie. Une étude s’étalant sur 33 ans a observé que les hommes ayant un TDAH ont entre 3 et 4 fois plus de chance d’être confrontés à la perte de logement que les autres hommes (Murillo et al., 2016).

Établir un lien entre avoir un TDAH et être SDF permettrait d’informer les clinicien·ne·s et les autorités afin de mieux accompagner les populations concernées. La prise en charge du TDAH nécessite un suivi régulier, ce qui est difficile d’accès pour les personnes SDF.

Comment les chercheur·euse·s ont-ils procédé ?

Les chercheur·euse·s ont réalisé une revue systématique et une méta-analyse.

- Une revue systématique consiste à réunir le plus d’études scientifiques possible sur un sujet.

- Une méta-analyse consiste à prendre tous les résultats chiffrés de ces études afin de les mettre en commun.

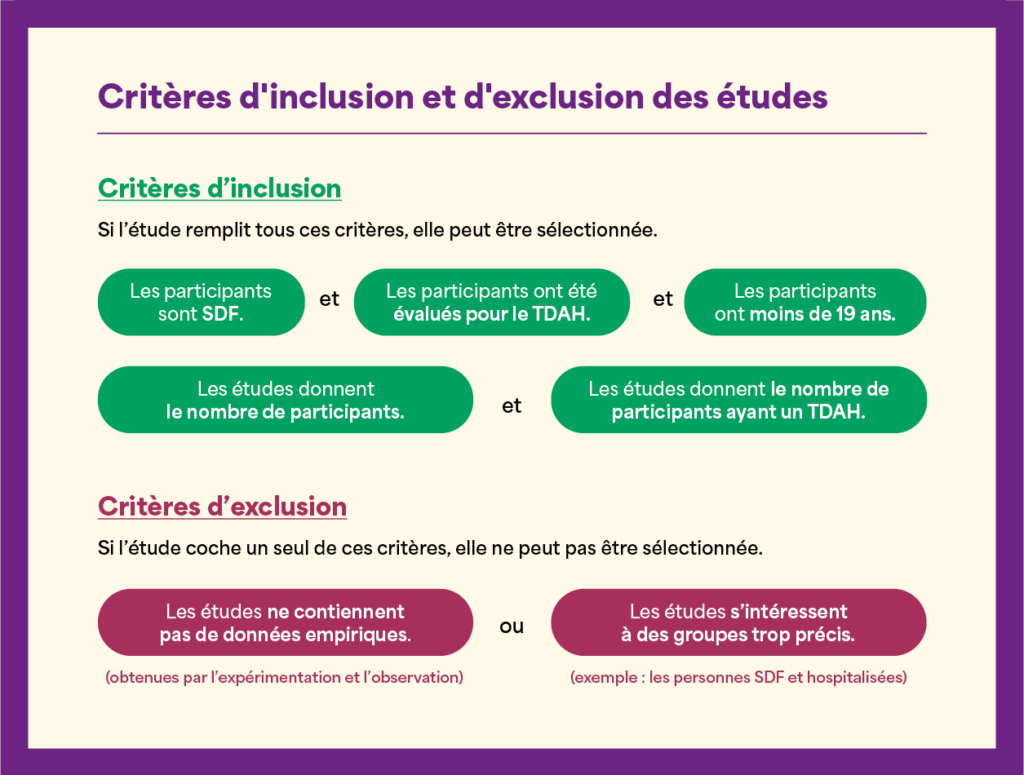

Par ces deux procédés, les chercheur·euse·s limitent les biais car ils tirent leurs conclusions sur un large ensemble de cas. Mais pour cela, il a fallu établir certains critères de collecte afin de ne garder que les études pertinentes au regard du sujet.

Il a donc fallu passer au crible de nombreuses études pour vérifier si elles répondaient à ces critères. Sur 391 études recensées, seules 13 ont été retenues. Les données ont ensuite été compilées.

La qualité des études a été examinée grâce à des grilles d’évaluation.

Une batterie de tests statistiques a permis de conclure ou d’attester que les différences entre les études n’étaient pas dues au hasard ni à des biais de publication ou de taille d’échantillon. En effet, les études sur une petite population ont parfois des résultats drastiquement différents par rapport à celles effectuées sur des échantillons plus larges, ce qui peut biaiser la fiabilité en donnant l’impression qu’un phénomène est bien plus fort qu’il ne l’est en réalité.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

La définition choisie pour le terme homeless n’était pas toujours indiquée dans les études. Or, en anglais, homeless peut faire référence à une grande variété de situations, allant de la plus extrême (le sans-abrisme, où l’on n’est pas hébergé du tout) au fait de ne pas avoir de domicile fixe (où l’on reçoit parfois de l’aide médico-sociale). Ces situations peuvent aussi évoluer dans le temps et être impactées par les différents dispositifs mis en place dans les pays. Les chercheur·euse·s ont donc fait le choix d’une définition la plus englobante possible, notamment du fait du petit nombre d’études.

De plus, la méthodologie utilisée pour recenser les cas de TDAH n’a pas été la même dans chaque étude. Souvent, des échelles de dépistage (moins fiables) ont été favorisées par rapport à des échelles diagnostiques (plus fiables), ce qui complique l’interprétation des données.

Qu’a-t-on observé ?

La méta-analyse a mis en lumière une grande diversité des résultats. Le pourcentage des enfants et adolescent·e·s SDF ayant un TDAH oscillait entre 1,6 % dans une étude népalaise (Ojha et al., 2013) et 64,5 % dans une étude canadienne (Labelle et al., 2020). En France, il était estimé à 2,4 % (Roze et al., 2016). Afin de concilier ces résultats, une moyenne pondérée a été effectuée, c’est-à-dire que l’on a pris en compte la taille des populations de chaque étude lors du calcul. Selon cette méta-analyse, la prévalence du TDAH atteindrait 22,8 % chez les enfants et adolescent·e·s SDF. Mais quel que soit le chiffre exact, il est bien supérieur à celui observé dans la population générale (5,9 % des enfants et adolescent·e·s).

Les chercheur·euse·s nous rappellent d’ailleurs que ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils indiquent plutôt une tendance qu’un résultat net en raison des différentes méthodologies employées.

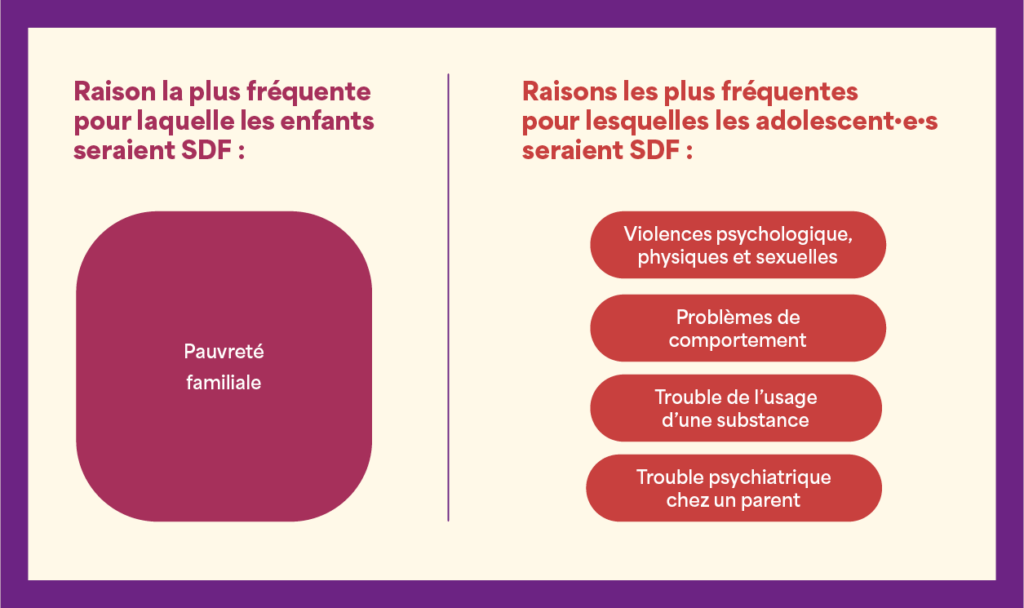

Par ailleurs, on a observé que le paramètre ayant le plus d’impact sur la prévalence du TDAH chez les enfants et adolescent·e·s SDF était l’âge : on passe de 13,1 % d’enfants (moins de 12 ans) ayant un TDAH à 43,1 % d’adolescent·e·s (plus de 12 ans) ayant un TDAH. Les chercheur·euse·s pensent qu’un tel bond s’explique par l’environnement familial. En effet, dans toutes les études sauf une (Ojha et al., 2013), les enfants étaient à la rue avec leur famille tandis que les adolescent·e·s étaient seul·e·s.

Certaines de ces raisons poussant les adolescent·e·s à la rue peuvent être liées aux conséquences d’un TDAH, ou bien participer au développement ou à l’exacerbation des symptômes d’un TDAH.

Y a-t-il des choses à mettre en place pour contrer le phénomène ?

Cette méta-analyse invite à prendre en compte l’absence de domicile et le TDAH de manière plus globale. En effet, d’un côté, le TDAH et ses comorbidités peuvent renforcer la probabilité de devenir une personne SDF ; de l’autre, l’absence de domicile fixe peut exacerber les symptômes du TDAH. Il semble primordial de chercher à diagnostiquer au plus tôt, d’autant plus quand on sait qu’un retard de prise en charge peut augmenter le taux de mortalité. Les personnes SDF accèdent difficilement à des soins de santé : les réintégrer dans le système de soin est impératif.

En France, il existe des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP). Or, selon la professeure Demily, elles ne sont pas assez formées aux TND. La lecture très « psychiatrisante » peut donner lieu à des erreurs de diagnostic : un TDAH pourra être pris pour un trouble de la personnalité, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) pourra être pris pour une schizophrénie. Selon elle, si l’on observe des problèmes d’addiction chez un jeune, la question du TDAH devrait systématiquement être posée (et il en va de même pour les difficultés d’insertion sociale, qui devraient au moins faire évoquer un TSA).

Le docteur Denis ajoute que ce manque de considération des TND est observé dans toute la psychiatrie adulte. Pour en arriver à la rue, « il y a souvent eu des ratés en amont ». Le passage à l’âge adulte est une période charnière pour les personnes ayant un TND, et on peut déplorer le manque d’accompagnements et d’aménagements.

Il faudrait donc développer les études de ce type, mais aussi s’intéresser aux trajectoires de vie pour identifier les ruptures de parcours.

Quelles suites pour l’étude ?

Le pôle HU-ADIS souhaite poursuivre ses recherches, cette fois-ci sur le terrain ! L’objectif sera de faire des évaluations diagnostiques chez des adultes SDF en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Comme ces personnes seront en CHRS, il sera plus facile d’effectuer un suivi et d’obtenir des résultats sur le temps long qu’avec des personnes sans-abris.

Trois TND seront recherchés : le TDAH, le TSA et le TDI (trouble du développement intellectuel). C’est donc une étude très ambitieuse qui se profile, mais qui permettra de poser un cadre théorique important. Il s’agira d’une première en France.

Ressources

- (Denis et al., 2025) Revue systématique et méta-analyse du pôle HU-ADIS au sujet de la prévalence du TDAH chez les personnes SDF

- (Labelle et al., 2020) Étude canadienne (prévalence de 64,5 %)

- (Murillo et al., 2016) Étude de 33 ans

- (Ojha et al., 2013) Étude népalaise (prévalence de 1,6 %)

- (Roze et al., 2016) Étude française (prévalence de 2,4 %)

Le premier magazine dédié à la neurodiversité

À l’occasion de la sortie du premier numéro de « Zèbres & cie », nous avons rencontrées la directrice de publication et la rédactrice en cheffe pour échanger à propos du magazine :

Céline LIS-RAOUX

Directrice de publication de “Zèbres & cie”, ancienne cheffe de service et journaliste à l’Express, fondatrice de Rose Magazine à destination des femmes atteintes d’un cancer. Il est distribué gratuitement dans les services de cancérologie, sur le modèle de ventes de pages de publicité, mécénat de compétences et dons (Association Roseup). En 2012 elle est élue femme de l’année par France Télévision, RTL et Marie-Claire. En 2017, elle est faite chevalière de l’ordre national du mérite.

Claudine PROUST

Rédactrice en cheffe et journaliste de “Zèbres & cie”, magazine dédié à la neurodiversité, elle est ex-cheffe de la rubrique santé au Parisien-Aujourd’hui, journaliste spécialisée dans les questions d’éducation et de santé ; régulière de : Particulier Santé, Top Santé, Pleine Vie et Rose Magazine. Elle est également l’auteure d’ouvrages de santé et d’éducation.

Couverture du premier numéro du magazine Zèbres & cie : www.zebre-et-compagnie.fr

Qu’est-ce qui vous a poussé à créer

ce magazine ?

Nous avons créé ce magazine parce que nous sommes mamans d’enfants atypiques. En tant que parents, nous faisons souvent preuve de créativité pour trouver des astuces, et nous voulons partager ces expériences.

Il est essentiel de changer le regard du grand public sur la neurodiversité. La neurodiversité, c’est le vivant. Trop souvent, on essaie de mettre le vivant dans des cases : on entend des jugements comme « c’est un feignant » ou « vous êtes un mauvais parent », alors qu’il est crucial de comprendre que ces cases ne sont pas adaptées.

Les programmes scolaires sont conçus par et pour des neurotypiques, ce qui contribue à reproduire cette norme, comme l’a souligné Bourdieu. Nous ne pourrons pas changer cela uniquement par des lois. Nous voulons savoir comment d’autres parents font face à ces défis.

Chaque association opère souvent dans son propre couloir, avec des parents qui tentent de changer la loi en fonction de leurs propres difficultés. Cela crée des micro-marchés. Pourtant, nous sommes nombreux dans cette communauté, et ensemble, nous pouvons avoir un poids plus important. Si nous sommes suffisamment nombreux pour nous unir, nous pourrons interroger la norme sociale actuelle, qui est souvent déconnectée de la réalité. Si nous parvenons à faire évoluer le territoire de cette norme, nous pourrons véritablement faire avancer les choses.

Le titre du magazine a suscité quelques réactions sur les réseaux, le terme « zèbre » étant généralement associé aux personnes à haut potentiel intellectuel, de façon controversée*.

Dès la couverture de votre 1er numéro, vous titrez « HPI, n’en faites pas une maladie » comprenant une interview de Nicolas Gauvrit.

Le choix du terme « zèbre » fait-il référence au HPI, pourquoi ce choix ?

Le choix du terme « zèbre » pour notre magazine a effectivement suscité quelques réactions, mais nous l’assumons. Nous ne considérons pas ce terme comme la propriété exclusive d’un groupe particulier. Pour nous, le « zèbre » évoque plus largement la différence et la diversité, ce qui correspond parfaitement à notre vision éditoriale.

Notre décision repose sur plusieurs critères journalistiques et éditoriaux soigneusement réfléchis. « Zèbres & Cie » crée immédiatement un univers visuel positif et accueillant, incarnant un titre sympathique et mémorable. Le zèbre, vivant en troupeau tout en étant unique, symbolise parfaitement la neurodiversité que nous souhaitons mettre en lumière. De plus, l’expression « drôle de zèbre » évoque la différence de manière bienveillante, ajoutant une connotation tendre à notre approche.

Ce choix fait également écho à tout un imaginaire littéraire et culturel autour de la différence, enrichissant ainsi l’univers de notre magazine. Nous recherchions un terme suffisamment général pour englober diverses formes de neurodiversité, sans nous limiter à une condition spécifique, ce qui permet une approche inclusive. Notre objectif est d’offrir des solutions et du soutien, tout en maintenant une tonalité positive, sans alourdir le quotidien des personnes concernées et de leurs familles.

La réception de notre magazine a été globalement très positive, dépassant même nos attentes. Le fait que nous nous soyons retrouvés en rupture de stock après seulement deux semaines témoigne de l’intérêt du public pour cette approche. Cette réponse enthousiaste confirme que notre choix éditorial répond à un véritable besoin dans la communauté, et nous encourage à poursuivre dans cette voie pour les prochains numéros.

Quelles neurodiversités explorez-vous ?

Dans notre magazine, nous explorons une large gamme de neurodiversités, en reconnaissant que ces conditions sont souvent interconnectées et peuvent se chevaucher. Voici les principales neurodiversités que nous abordons :

- Tous les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc.)

- Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH)

- Les Troubles du Spectre Autistique (TSA)

- Le syndrome de Gilles de la Tourette

- Le trouble du déficit intellectuel (incluant la trisomie 21)

- Le Haut Potentiel Intellectuel (HPI), abordé d’un point de vue scientifique

Nous gérons l’équilibre entre les différentes neurodiversités en adoptant une approche transversale qui met en lumière les défis quotidiens communs à plusieurs d’entre elles. Par exemple, les difficultés de socialisation peuvent toucher aussi bien les personnes atteintes de troubles du spectre autistique que celles souffrant de TDAH ou ayant un haut potentiel intellectuel. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les spécificités de chaque condition, nous privilégions des solutions pratiques et des stratégies applicables à diverses neurodiversités. Nous abordons des questions pertinentes, comme celle du harcèlement, qui peut affecter plusieurs profils neuroatypiques.

Nous reconnaissons également que les troubles sont souvent croisés, ce qui signifie qu’une personne peut présenter plusieurs neurodiversités simultanément. Cette compréhension nous pousse à adopter une approche inclusive, veillant à ce que chaque numéro aborde un éventail de neurodiversités sans favoriser une condition par rapport aux autres. Nous nous efforçons de fournir un contenu scientifique équilibré, en présentant des informations à jour et validées, tout en évitant les stéréotypes ou les simplifications excessives.

Cette approche nous permet de créer un contenu riche et varié, tout en soulignant l’importance de considérer chaque individu dans sa globalité, au-delà des étiquettes diagnostiques. En mettant l’accent sur la diversité des expériences et des défis rencontrés par les personnes neurodivergentes, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension et acceptation de la neurodiversité dans la société.

Parmi votre comité de conseil on retrouve le Pr Franck Bellivier, Mme Agnès Buzyn, le Pr Richard Delorme, le Pr Thomas Bourgeron, le Pr Yann Le Strat et M. Adrien Taquet.

Comment travaillez-vous avec ces experts pour garantir la qualité des informations publiées ?

Notre collaboration avec des experts et des professionnels de santé renommés est essentielle pour garantir la qualité et la précision des informations que nous publions dans notre magazine. Nous travaillons en étroite relation avec ces conseillers médicaux, dont le Pr Franck Bellivier, Mme Agnès Buzyn, le Pr Richard Delorme, le Pr Thomas Bourgeron, le Pr Yann Le Strat et M. Adrien Taquet. Avant chaque publication, nous leur envoyons le chemin de fer du magazine afin qu’ils puissent donner leur avis sur les sujets que nous prévoyons d’aborder.

Après la rédaction des articles, ces experts relisent l’intégralité du contenu du magazine. Cette étape cruciale nous permet de nous assurer que les informations présentées sont exactes, à jour et conformes aux connaissances scientifiques actuelles. Leur expertise dans divers domaines liés aux neurosciences et aux troubles du neurodéveloppement est un atout majeur pour valider la pertinence et la précision de nos articles.

Suite à leurs retours, nous effectuons les ajustements nécessaires pour garantir la qualité optimale de nos publications. Cette approche rigoureuse, impliquant des experts reconnus à chaque étape du processus éditorial, nous permet d’offrir à nos lecteurs un contenu fiable et de haute qualité scientifique. En intégrant les recommandations de ces spécialistes, nous renforçons notre engagement envers une information précise et bien documentée, essentielle pour aborder les enjeux complexes liés à la neurodiversité.

Pouvez-vous nous décrire votre processus éditorial ?

Notre processus éditorial pour « Zèbres & Cie » est à la fois rigoureux et flexible, visant à créer un contenu équilibré et pertinent pour notre communauté diverse.

Nous commençons par un brainstorming qui nous permet de constituer une pile d’idées de sujets. Dans cette phase, nous veillons à ce que chaque numéro aborde un éventail de neurodiversités, afin que tout le monde puisse s’y retrouver. Après un premier numéro axé sur les parents, nous cherchons également à élargir notre audience, notamment vers les jeunes adultes.

Pour établir la priorité des sujets à traiter, nous privilégions ceux qui touchent à la vie quotidienne. Par exemple, nous abordons des thèmes comme l’alimentation pour un enfant atteint de TSA ou de TDAH, ainsi que l’organisation des vacances. Nous intégrons systématiquement des « petits tips pratiques » dans chaque numéro pour apporter une valeur ajoutée aux lecteurs. De plus, nous nous assurons d’inclure des témoignages représentant chaque trouble, afin de combattre le sentiment de solitude souvent ressenti par les familles concernées. Nous cherchons également à ouvrir notre magazine sur des loisirs et des aspects culturels, tout en abordant des sujets d’actualité scientifique.

Une fois les sujets identifiés, nous procédons à une validation rigoureuse. Pour chaque thème, nous identifions des personnes ressources à interviewer. Nous autorisons systématiquement les scientifiques à relire leurs citations et les articles qui les concernent. Notre conseil scientifique est également impliqué dans ce processus : nous soumettons les articles scientifiques pour obtenir un regard extérieur et des suggestions de correction, notamment sur la terminologie utilisée.

Cette approche nous permet de maintenir un « temps plus long » dans notre traitement de l’information, en nous éloignant du rythme effréné du quotidien. Nous voulons offrir à nos lecteurs un contenu réfléchi et approfondi, tout en garantissant la qualité et la précision de nos publications.

Comment ce magazine s’inscrit-il dans le paysage médiatique actuel et quel impact espérez-vous avoir ?

Notre magazine s’inscrit de manière unique dans le paysage médiatique actuel en tant que premier média dédié spécifiquement à la neurodiversité. Nous nous positionnons comme un trimestriel qui aborde des sujets sociétaux à travers le prisme de la diversité neurologique, offrant ainsi une perspective nouvelle et nécessaire. Les retours que nous avons reçus, notamment lors de réunions avec des partenaires comme Bayard, sont très positifs. Cela nous encourage à poursuivre notre mission d’informer et de sensibiliser.

Notre impact sur la perception et la compréhension de la neurodiversité dans la société se manifeste à plusieurs niveaux. Tout d’abord, notre objectif principal est de contribuer à modifier la perception de la neurodiversité, en la présentant comme une source de diversité et de richesse plutôt que comme un handicap ou un fardeau. Nous cherchons ainsi à remettre en question la catégorisation systématique des personnes neurodivergentes, en les plaçant au centre du discours.

Nous proposons également des contenus fouillés et des sujets longs qui s’inscrivent dans l’actualité, permettant une compréhension approfondie des enjeux liés à la neurodiversité. À travers des portraits inspirants et des reportages variés, nous mettons en lumière les réussites et les contributions des personnes neurodivergentes dans divers domaines. De plus, notre magazine se veut une véritable « boîte à outils » pour les personnes neurodivergentes et leurs familles, offrant des conseils concrets pour améliorer leur qualité de vie.

Bien que le prix soit une contrainte due à notre indépendance et à nos coûts de production, nous nous efforçons de rendre notre contenu accessible au plus grand nombre, que ce soit en kiosque ou en ligne. En choisissant une périodicité trimestrielle, nous nous donnons le temps nécessaire pour produire un contenu de qualité, approfondi et réfléchi.

Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large de reconnaissance de la neurodiversité comme une forme essentielle de diversité humaine, comparable à la biodiversité. Bien que notre démarche ne soit pas explicitement militante, notre existence même et notre contenu contribuent à faire évoluer les mentalités et à promouvoir une société plus inclusive et compréhensive envers la neurodiversité.

Intégrez-vous les retours critiques des lecteurs ?

Ont-ils une influence sur vos choix éditoriaux ?

Nous accordons une grande importance aux retours et critiques de nos lecteurs, car ils sont essentiels pour améliorer notre magazine et répondre au mieux aux besoins de notre communauté. Notre approche de gestion des retours est proactive et structurée.

Demain, nous organisons une rencontre avec une vingtaine de lecteurs pour écouter attentivement ce qu’ils ont à nous dire. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec notre public. Jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu de retour négatif sur le contenu, ce qui est encourageant.

Les commentaires que nous avons reçus mettent en lumière l’importance de notre approche centrée sur la diversité. Cette notion semble rassurer nos lecteurs, qui apprécient de se voir représentés sous un angle différent de celui du handicap traditionnellement associé aux troubles du neurodéveloppement.

Notre objectif est de créer un magazine qui reflète véritablement les expériences et les besoins de notre communauté neurodivergente. Les retours des lecteurs sont donc un outil précieux pour nous guider dans cette mission et pour continuer à améliorer « Zèbres & Cie » numéro après numéro.

Leur engagement illustre parfaitement comment l’expertise des personnes concernées peut être mise au service de la communauté, créant ainsi des ponts entre la recherche, les professionnels de santé et le grand public. Leur magazine s’ajoute aux efforts collectifs pour promouvoir une société plus inclusive envers la neurodiversité.

Nous leur souhaitons un bon lancement et attendons le numéro 2 avec impatience !

* Rappelons que le terme “zèbre” a été largement utilisé par la psychologue Jeanne Siaud-Facchin, qui a proposé ce terme dans son livre « Trop intelligent pour être heureux ? » paru en 2008. Ce terme a été beaucoup critiqué pour les raisons suivantes : il a été abusivement utilisé pour mettre en avant les “difficultés” que rencontreraient les personnes avec un HPI (à tort), certains estiment qu’il tend à romantiser excessivement le profil HPI, d’autres qu’il contribue à une forme d’élitisme ou de séparatisme.

À la découverte de l'ÉCLAH

Le trouble du déficit de l’attention-hyperactivité (TDAH) touche 6 % des enfants et 3 % des adultes. Pourtant, la stratégie nationale 2023–2027 pour les troubles du neurodéveloppement souligne l’absence de filière de soin dédiée, des difficultés d’accès au repérage, au diagnostic et au traitement, ainsi qu’un besoin de formation des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire français.

Équipe de Coordination Lyonnaise des troubles de l’Attention et de l’Hyperactivité

L’Équipe de Coordination Lyonnaise des troubles de l’Attention et de l’Hyperactivité (ECLAH), créée en novembre 2023, est une équipe pluridisciplinaire visant à répondre à ces enjeux. Elle coordonne le réseau de soin, offre des formations, et propose des consultations spécialisées pour des cas complexes. L’ECLAH collabore avec divers acteurs pour structurer un réseau de soins, fournit des informations aux professionnels et aux institutions, et organise des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP). Elle participe également à des projets de recherche sur divers aspects du TDAH.

ÉCLAH se distingue par sa mission de complément aux dispositifs existants, sans s’y substituer, en apportant une expertise spécialisée.

Informations pratiques

Lien utile : https://www.evolupsy-competence.fr

Contact : tdah[at]ch-le-vinatier[dot]fr

ATTENTION : les demandes adressées à l’ECLAH doivent obligatoirement provenir du médecin référent.

Par Lucile Hertzog le 04/07/2024

Interview du Pr Pierre-Michel Llorca, président du comité scientifique des JNPN 2024

Le Pr Pierre-Michel Llorca est psychiatre et professeur des universités, exerçant au Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand. Spécialiste des troubles de l’humeur, il est une référence dans ce domaine.

Auteur de nombreuses publications scientifiques et reconnu pour son expertise, le Pr Llorca apporte une contribution majeure à l’avancée des connaissances et des pratiques cliniques dans la prise en charge des troubles psychiques.

iIl est le président du comité scientifique des Journées Neurosciences Psychiatrie et Neurologie (JNPN). C’est dans ce cadre que nous l’avons interrogé.

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les domaines de la psychiatrie et de la neurologie aujourd’hui, et comment les JNPN tentent-elles d’y répondre ?

Aujourd’hui, nous travaillons en silo sur des pathologies très intriquées, comme les troubles neurologiques et les troubles psychiatriques. Cela altère la qualité de ce que l’on fait. Nous devenons spécialisés sur des sujets très précis, mais nous manquons de recul. Cela rend plus difficile le travail du point de vue purement clinique, de la recherche, et de la compréhension des troubles et des stratégies thérapeutiques en place.

Un des enjeux majeurs de la médecine, en tant que domaine hyperspécialisé, est de reconstruire une culture commune dans laquelle les neurosciences sont un véritable pont entre ces domaines cliniques qui ont longtemps été réunis.

Quel est l’intérêt d’une alliance entre psychiatrie et neurologie dans un contexte écologique et géopolitique de plus en plus tendu ?

La constatation c’est que le contexte écologique et géopolitique a des conséquences sur la santé mentale. Lorsque l’on pense par exemple aux liens bien connus entre l’alimentation, l’exposition environnementale (comme les pesticides), et certaines maladies neurologiques, tous ces éléments rendent indispensable l’amélioration de nos interactions entre les différentes disciplines.

Nous avons un réel besoin de nous préoccuper de l’identification des rôles de l’environnement dans les troubles psychiatriques et neurologiques, mais aussi dans des stratégies de prévention. Aux JNPN, vous rencontrerez au-delà des psychiatres et des neurologues, des professionnels de la santé publique, mais aussi des sciences humaines. Les chercheurs de ces domaines contribuent à la meilleure compréhension des risques.

Que pensez-vous du décalage existant entre la recherche aux Etats-Unis et en Europe, notamment dans leur approche dimensionnelle ou catégorielle ?

C’est une question importante… Je ne suis pas certain qu’il y ait une avance ou un retard, mais je suis conscient de l’existence d’un décalage. Il a un intérêt puisque aujourd’hui, nous parvenons à avoir en France le développement de programmes moins dogmatiques que ce qui a été fait aux Etats-Unis il y a une dizaine d’années, avec les RDoC pour appréhender l’articulation dimension-catégorie, en créant une matrice basée sur des construits psychologiques et leur niveau d’étude allant du gène au comportement.

Peut-être que cela a été un bon moyen de prendre un peu de recul par rapport aux classifications “classiques” (ICD ou DSM). Saura-t-on bénéficier de ce recul pour ne pas faire les mêmes erreurs ? Je ne sais pas. On peut s’y employer, mais je ne suis pas sûr que l’on arrive à dépasser la rigidité de nos modalités de réflexion.

Le côté dogmatique des RDoC vient de l’ambition initiale de remplacer les classifications catégorielles, mais en réalité c’est plutôt une matrice qui permet la réflexion surtout de caractériser les projets de recherche, ce qui n’est pas la même chose. Le côté extrêmement rigide de cette matrice fait que tous les troubles ou tous les projets de recherche ne peuvent pas “passer à la moulinette” des Rdoc. Cela a servi aux Etats-Unis à structurer les financements des projets de recherche. Et ça, c’est un problème très américain qui n’est pas le nôtre.

Quelles sont les avancées scientifiques récentes les plus prometteuses en psychiatrie et en neurologie ?

En psychiatrie, les avancées sur l’utilisation des psychédéliques par exemple, sont assez intéressantes d’un point de vue sociologique, puisque l’on est passé de drogues récréatives pour “ouvrir l’esprit” qui étaient bannies du champ de la recherche, à des outils majeurs de l’innovation pharmacologique. Cela permet de réelles innovations, mais pose un certain nombre de problèmes de mise en œuvre. Cette évolution que je trouve très prometteuse, issue d’un long chemin assez intéressant, permettra, je l’espère, des bénéfices pour les patients à court terme.

En neurologie, je retiens deux choses.

D’une part, la conférence du Pr Duffaut sur la neurochirurgie éveillée, et la manière de prendre en compte la connectomique comme un outil de préservation fonctionnelle dans des pathologies neuro-oncologiques sévères. C’est tout à fait remarquable et cela reste peu connu. L’enjeu est que cela devienne accessible au plus grand nombre.

D’autre part, tout ce qui a été évoqué sur les perspectives concernant la maladie d’Alzheimer, avec notamment des nouvelles stratégies thérapeutiques. Elles ne stoppent pas l’évolution de cette maladie dégénérative, mais il y a des enjeux fonctionnels majeurs pour les patients, après de nombreuses promesses non abouties dans ce champ de recherche.

Au cours des JNPN, de nombreuses pistes de recherche ont été présentées, sur de nombreux sujets. Je viens d’évoquer les résultats qui sont à court terme, potentiellement d’intérêt pour les patients. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, dans deux ans, cinq ans, dix ans, seront probablement des outils de demain.

Quelle place occupe la prévention dans les réflexions menées lors des JNPN, que ce soit en termes de facteurs de risque ou de dépistage précoce ?

Dans l’aspect santé publique, nous avons eu une session spécifique sur un concept développé aux Etats-Unis. Il a un enjeu réel concernant la santé des soignants : c’est la notion de “blessure morale” (moral injury). Elle permet de ne pas résumer les difficultés des soignants au “simple burn-out” en ne mettant pas l’accent sur la vulnérabilité individuelle des soignants, mais plutôt sur le rôle de pratiques systémiques soignantes entraînant des conflits de valeurs chez les professionnels, et une souffrance du fait de ces conflits. C’est probablement une des causes de la désaffection des soignants. Identifier des causes à de telles situations de santé publique, cela permettrait de développer des stratégies préventives. L’idée est de pouvoir se saisir de ces enjeux pour essayer de promouvoir cela en Europe, et de mesurer sa pertinence. Cela pourrait-il nous permettre des changements qui auront une action préventive ? Il ne s’agit plus de se centrer sur les soignants uniquement. Cela concerne tout de même la désaffection des professionnels pour les métiers du soin, et c’est une vraie question dans une telle société.

Quels sont les défis spécifiques liés à la prise en charge des troubles psychiatriques résistants aux traitements conventionnels ?

La prise en charge spécifique, c’est à mon avis l’un des enjeux immédiats. Le principal problème de la résistance, passe par une amélioration de l’identification et des pratiques qui permettent de les éviter. C’est un premier enjeu de modification des pratiques.

Le deuxième enjeu : l’exploration physiopathologique de ces patients résistants sont des outils qui sont des situations à fort enjeu, pour trouver des stratégies pertinentes pour ses patients. À l’heure actuelle, cela se fait souvent de manière incrémentale, en modifiant des traitements, en les associant avec des petits progrès, mais qui sont non négligeables. Et de l’autre côté, c’est la compréhension physiopathie des troubles en eux-mêmes et la modification des stratégies.

Nous remercions chaleureusement le Pr Pierre-Michel Llorca de nous avoir accordé de son temps.

Retrouvez le résumé d’une partie des conférences sur notre compte LinkedIn ainsi que le replay de la journée :

- Le consentement : aspects neuroscientifique clinique et juridique →

- Comment sont guidés nos choix →

- Les enjeux de la recherche pharmacologique en psychiatrie →

- La représentation de soi et de l’autre à travers le toucher →

- La psychiatrie de précision, ici et ailleurs →

- La notion de « moral injury » : quels enjeux de santé publique →

- Addictions et sport : le cerveau joue les prolongations →

- Genopsy : maladies rares →

- Amnésie dissociative →

- Épistémologie partout →

Newsletter

04/10/21, par Jennifer Beneyton

Nouvelle publication iMIND dans Molecular Psychiatry

Présentation

L’amélioration de la qualité de vie des personnes avec des troubles du neurodéveloppement reste au coeur des préoccupations de l’hôpital du Vinatier, de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod et du Centre d’Excellence iMIND. Pour ce faire, il est urgent d’améliorer la démarche diagnostique, le repérage précoce et la compréhension des mécanismes biologiques impliqués. Une équipe de chercheurs·es Vinatier/iMIND, sous l’impulsion de la Professeure Caroline Demily, explore une piste prometteuse dans ce domaine en se concentrant sur les interactions entre le corps et le cerveau. En effet, la recherche sur les troubles du neurodéveloppement dont l’autisme se concentre largement sur le cerveau. Or, comme le cerveau interagit de façon continue avec le reste du corps, l’étude des interactions entre le cerveau et d’autres organes, comme les intestins et la peau, semble particulièrement intéressante. Cette hypothèse de recherche, acceptée dans la revue universitaire internationale Molecular Psychiatry appartenant au prestigieux groupe d’édition Nature Publishing, examine le potentiel de l’imagerie cellulaire en 3D par microscopie à feuilles de lumière pour étudier la biologie du développement et la connectivité le cerveau et d’autres organes périphériques, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour une prise en charge davantage personnalisée.

Publication

Soumier A, Lio G, Demily C (2024) Current and future applications of light-sheet imaging for identifying molecular and developmental processes in autism spectrum disorders, Molecular Psychiatry.

Lien vers l’article : https://www.nature.com/articles/s41380-024-02487-8

Newsletter

04/10/21, par Jennifer Beneyton

Série vidéo : déconstruisons les idées reçues sur l'autisme

Newsletter

« Je ne me rendais pas compte à quel point un hôpital psychiatrique est un endroit normal. »

Pascal Bellanca-Penel avait une passion pour son métier d’enseignant de physique-chimie. Après 23 ans de carrière dans l’Éducation Nationale et au terme d’une décennie de plus en plus difficile à gérer, 2019 marque la fin définitive de sa carrière et aussi le début d’une nouvelle vie où il apprend à vivre avec un TSA. Éternel enthousiaste et foisonnant de projet, il vient de lancer un podcast pour sensibiliser différemment les professionnels de la santé au spectre de l’autisme.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Pascal Bellanca Penel, j’ai 50 ans, j’ai enseigné la physique et la chimie la moitié de ma vie au Lycée, dont deux années en classe prépa, à Istanbul ; deux années merveilleuses de découvertes. J’ai suivi en parallèle des études d’histoire et de philosophie des sciences et j’ai obtenu mon doctorat en 2016 sur un sujet d’histoire de physique nucléaire. Le métier d’enseignant m’a passionné toute ma vie et m’a porté du matin au soir et beaucoup occupé pendant ce que l’on appelle « les vacances ». Ça a été un grand privilège pour moi de partager ma passion de la physique avec ces milliers de jeunes gens.

Mais, depuis une dizaine d’année, chaque année était un peu plus difficile. En 2018, j’ai perdu le sommeil, des douleurs thoraciques sont apparues, sans que je fasse de lien avec une angoisse quelconque. J’ai toujours été très intolérant au bruit. Le brouhaha des élèves m’a toujours beaucoup gêné, mais là, c’était devenu insupportable physiquement.

Je pensais que tout cela était le signe que je vieillissais. Les rentrées ont toujours été particulièrement éprouvantes, mais celle de 2019 fut la dernière pour moi. La réforme Blanquer des lycées est dans doute la goutte d’absurdités qui m’a fait basculer dans l’autre monde. J’ai toujours été très impliqué dans des collectifs de recherches liés à l’enseignement et j’y trouvais un réel plaisir. Je participais à 3 ou 4 d’entre eux. Lors de la réforme, je voyais quotidiennement la différence entre l’affichage (« l’école de la confiance ») et la réalité du terrain. C’est devenu pour moi insupportable. Je suis allé voir un psychiatre qui m’a hospitalisé pendant 3 semaines. De fil en aiguille, j’ai finalement eu deux diagnostics de TSA au CRA puis au TS2A. Je suis maintenant, une « personne concernée » par l’autisme.

J’ai compris beaucoup de choses rétrospectivement par rapport à mes angoisses, mes douleurs et à ma fatigabilité. Je ne m’en étais pas rendu compte, mais il y avait des manifestations depuis toujours. Je suis marié depuis 24 ans, ma femme a toujours su qu’il y avait quelque chose d’atypique chez moi. Cela a été parfois très compliqué pour mon entourage, qui a dû vivre mes angoisses, mes intérêts totalement envahissants et parfois, mes décompensations. Le fait d’avoir une vie professionnelle « suffisamment bonne et acceptable » pour l’institution, se payait par contrecoup sur le plan privé, personnel et familial. Cela, jusqu’à ce que je n’arrive plus à circonscrire mes difficultés dans mon cercle privé et que ça déborde du coté professionnel. Mais je crois être resté professionnel jusqu’au bout ; je l’espère en tout cas.

Quel est votre parcours d’usager ?

Ça commence en 2019 avec ce psychiatre qui me propose de m’hospitaliser pour une durée de trois semaines dans le cadre d’un programme qu’il avait mis en place. Je quitte son cabinet sous le choc (ai-je vraiment besoin d’être hospitalisé ?) mais j’accepte finalement d’aller dans cette clinique sans aucune appréhension mais comme dans un état second. Pour moi, il y avait deux espèces de hors-lieu, de lieux que je n’avais jamais investi dans mon imaginaire des possibles : la prison et l’hôpital psychiatrique. Je ne me rendais pas compte à quel point un hôpital psychiatrique est un endroit normal. C’est juste un endroit où des professionnels prennent soin de vous et des liens que vous avez au monde. J’ai trouvé ça fantastique et tellement apaisant d’être pour la première fois de ma vie, dans un lieu coupé du monde qui fonctionne ; plus rien de sa toxicité ne pouvait me faire de mal. J’ai été très privilégié. Cette clinique privée est un écrin magnifique, arboré, silencieux ; un espace apaisant et totalement bienveillant. Je sais évidemment que toute institution est dysfonctionnelle, par certains côtés, mais j’ai eu beaucoup de chance de trouver ce psychiatre et cette clinique sur mon chemin.

Pendant les 3 semaines, j’ai participé aux activités journalières. Il y avait tout un programme pour « nous remettre dans le circuit ». Je suis sorti avec 15 jours d’arrêt, hyper angoissé de ce que pourrait être la suite. Je n’ai pas été médiqué durant ce premier séjour en clinique. C’est après ma sortie, que j’ai chuté et que j’ai été aspiré par le trou noir de la dépression. Je me suis retrouvé face à un immense vide. J’ai été suivi en hôpital de jour à partir de janvier 2020 avec la promesse d’un suivi psychothérapeutique en libéral. J’ai mis du temps à trouver ma psychothérapeute car je voulais faire de l’EMDR, une technique que j’avais expérimenté en clinique. Mais au bout de deux entretiens, elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas continuer son travail avec moi avant d’en savoir plus. Elle suspectait un TSA et voulait connaître « les murs porteurs de mon psychisme ». J’ai donc pris contact avec le CRA et j’ai été diagnostiqué en mai 2020. C’est comme ça que je suis rentré dans la psychiatrie. Enfin, j’avais eu des contacts avec les psychiatres tout au long de ma vie, mais aucun n’avait mis le doigt sur un TSA. Mais de manière globale, j’ai une gratitude énorme pour tous les soignants que j’ai rencontré. Je leur dois beaucoup.

Que signifie comorbidités selon vous ?

On parlait de « murs porteurs » du psychisme. Je pense que les comorbidités sont des murs non porteurs, mais qui sont très visibles en revanche, car très colorés dans mon imaginaire. Ils prennent beaucoup de places mais ne soutiennent pas la structure psychique de la personne. Ils peuvent donc se construire et se déconstruire tout au long de la vie, mais ont la particularité d’être plus visibles que les murs porteurs.

Je pense aussi à la notion d’écran en référence à une personne que j’ai rencontré grâce au podcast, Florence, qui a un parcours tellement difficile. Elle a été diagnostiquée entre 28 et 30 ans. Elle a tellement de comorbidités : des TOCs extrêmement forts, un trouble anxieux généralisé tellement important que tout cela faisait écran à son TSA.

Les SISM viennent de s’achever, avez-vous une expérience en lien avec la santé mentale à partager avec nous ?

J’ai découvert un podcast qui s’appelle les garde-fous. Dans l’épisode du 31 janvier 2021, ils ont interviewé le psychiatre Mathieu Bellahsen. Il est très engagé et a écrit un livre qui s’appelle « la santé mentale : vers un bonheur sous contrôle ». Dans ce podcast, il raconte que dans un rapport officiel de 2009, la santé mentale était définie comme la capacité de s’adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Je trouve ça horrible ! Cela présuppose qu’il y a des situations auxquelles on ne peut rien changer. C’est la plus grande des violences. Pourtant, il n’y a rien qu’on ne puisse déconstruire. Dysfonctionner reviendrait à ne pas ou ne plus s’adapter à une situation considérée comme inamovible. Si c’est ça, il faut que tout le monde se mette à dysfonctionner. Pour moi, une bonne santé mentale c’est l’inverse, c’est la capacité à arrêter de s’adapter à un moment donné, la capacité à dire stop à un système qu’on considère toxique.

La crise sanitaire liée au COVID semble derrière nous, comment appréhendez-vous ce retour à la vie d’avant ?

J’ai adoré la période COVID : ma famille était autour de moi, ce qui me rassurait beaucoup car j’ai toujours peur qu’il leur arrive quelque chose. Il n’y avait plus de circulation et on entendait à nouveau le chant des oiseaux. Le chant des martinets en particulier est une source de joie extraordinaire pour moi. Cela me fait penser au programme Papageno pour la prévention du suicide. Papageno est un personnage de la Flûte enchantée de Mozart qui projette de se suicider après avoir été éconduit par Papagena. Au moment où il passe à l’acte, un chant d’oiseau le ramène à la vie, le reconnecte avec la beauté du monde. D’où l’envie de vivre.

Maintenant que la vie reprend plus ou moins son cours, je remarque que les surcharges arrivent vite. Je sais qu’après une interaction de 2h, il va me falloir 2h pour m’en remettre, soit dans le silence total ou avec mon casque sur lequel j’ai des enregistrements naturalistes. Toutes les interactions que j’engage me coûtent beaucoup psychiquement. J’organise donc mon emploi du temps en fonction. Avant, je ne sais pas comment je faisais. Je ne m’écoutais pas. Je travaillais comme un forcené, les week-ends, les vacances… J’ai appris au bout de 15 ans de travail, au cours d’un déjeuner entre collègue, que certains ne travaillaient pas le week-end. Cela m’a semblé surréaliste. C’est tellement délicat pour moi la relation sociale qu’il faut que je « borde » de tous les côtés. Pour moi 1h de cours, c’était 10h de mon temps. Beaucoup de préparation angoissée en amont, une performance de prof attentif à chacun où je dois savoir réagir à tout ce qui se passe et des ruminations post-cours ; bref, l’épuise totale.

Ce qui est dur, c’est que je ressens maintenant des situations de handicap, que je ne ressentais pas avant. Je n’ai pas de souci avec le handicap dans le sens où je sais qu’il n’y a que des situations de handicap et que ce n’est pas essentiel à ma personne. Mais j’ai 50 ans, je n’ai plus la même énergie pour compenser, il faut que je compose avec tout ça.

Vous avez lancé un podcast qui s’appelle TroubleS dans le spectre à destination des professionnels de santé. Comment vous est venu l’idée ?

Ma première idée, c’était de parler au psychiatre que j’ai rencontré en 2019, qui m’a hospitalisé et qui a continué de me suivre pendant quelques temps. Il m’a un jour questionné sur mes avancées avec ma psychothérapeute. Quand je lui ai dit que cette psychologue avait émis l’idée d’un TSA, il m’a dit « si vous êtes autiste, moi je change de métier ». Finalement, quand j’ai partagé avec lui mon diagnostic, il a été un peu choqué, mais par la suite, il a complètement intégré cet élément de mon psychisme dans l’appréhension de ma personne et de cette dépression résistante. J’ai trouvé ça assez fort de sa part de revenir sur une son appréhension première. Il est devenu un allié.

L’autre élément déclencheur, c’était lorsque j’ai participé à un atelier au CRA et que tous les participants sans exception ont fait part de difficultés avec le personnel soignant. En rentrant chez moi, je me suis dit qu’il fallait atteindre ces gens-là, et qu’on les rende sensible à la parole à toute l’étendue du spectre, à travers la parole des personnes concernées. L’idée du podcast est née comme ça. J’en ai parlé au TS2A, au CRA et au CRR. Et puis, la belle équipe (Floriane, Céline, Aude, Romain, Sandrine et Alejandra) s’est constituée pour développer ce projet.

Je voulais communiquer sur un mode sensible, mais pas un mode savant. Je sais qu’en France, la tradition psycho-psychanalytique est encore très forte. Les stéréotypes sur l’autisme sont aussi institutionnels. Avec ce podcast, on ne cherche pas à convaincre, mais à enrichir les représentations des personnels de santé. Le personnel soignant est souvent très « sachant ». Il est entraîné à s’endurcir face à des situations parfois très complexes à gérer. Je pense que se rendre perméable et se laissant affecter par les autres est aussi très important. Avec ce podcast, je ne cherche pas à rajouter une couche expérientielle, je ne suis pas en train de dire non plus qu’il n’y a que les personnes TSA qui détiennent la vérité. Ce podcast est une proposition de lien qu’on fait aux professionnels de santé pour qu’ils tissent ou retissent différemment leurs relations avec les personnes concernées. S’ils ont la possibilité et la disponibilité de se laisser affecter par ce qu’ils vont entendre, alors, c’est gagné pour nous.

Si vous aviez un conseil pour les professionnels soignants, quel serait-il ?

Je pense qu’il est très important qu’ils adoptent – pompeusement – une « posture épistémique ouverte », c’est-à-dire qu’ils ne se placent pas systématiquement en position de « sachant ». Les praticiens ou les psychiatres ont une parole, mais ils ne sont pas les seuls à savoir. Il est important que la voix des personnes concernées soit aussi portée et représentée.

RESSOURCES

Newsletter

04/10/21, par Jennifer Beneyton

Dépression et périnatalité : le cas des femmes autistes

Devenir maman est un bonheur certes, mais qui vient avec son lot de difficultés, d’insécurité et de doutes. Et quand la future maman est autiste, l’équation peut vite devenir un casse-tête. Julien Dubreucq, post-doc au département de psychiatrie périnatale de l’Erasmus Medical College de Rotterdam travaille à améliorer la détection et la prise en charge de cette maladie.

La dépression périnatale, cette maladie invisible…

Quand nous rencontrons Julien Dubreucq, psychiatre-pédopsychiatre, le tableau qu’il nous dépeint est alarmant : la dépression touche 12% des mères et 60% des cas de dépression périnatale (de la grossesse à 1 an après la naissance) ne sont pas repérés, 85% ne sont pas traités et seulement 5% sont traités de façon adéquate.

« Le suicide est la première cause de mortalité maternelle en période périnatale. Il y a urgence ! »

Julien et son équipe travaille sur un projet de recherche qui vise à améliorer le parcours de santé des parents avec dépression périnatale – fait méconnu, 10% des pères sont aussi touchés par cette pathologie. Pour ce faire, ils recueillent les témoignages de tous les acteurs concernés : les parents et futurs parents, les parents concernés par un antécédent de dépression périnatale mais aussi les sages-femmes, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les médecins généralistes ainsi que tous les professionnels de la santé mentale qui travaille en périnatalité. L’objectif est d’avoir dans un premier temps une vision globale des difficultés et ressentis de chacun pour en extraire des recommandations visant à prévenir cet état, ou tout au moins à le prendre en charge le plus rapidement et efficacement possible. À terme, une application numérique devrait être développée pour faciliter le processus.

Risque accru chez les femmes autistes

Le fait d’être autiste ajoute un défi supplémentaire à ceux que rencontrent déjà les jeunes et/ou futurs parents. Selon une étude anglaise récente, les femmes autistes sont plus sujettes à la dépression périnatale pour différentes raisons. D’une part, cela peut s’expliquer, pour certaines, par leur hypersensibilité. Mais c’est aussi beaucoup lié aux difficultés de communication inhérentes à leurs troubles. Certaines partageront peu leur joie et apparaîtront comme des personnes froides ce qui peut ouvrir la voie chez les professionnels à des suspicions de lien défaillant mère-enfant. D’autres auront du mal à communiquer sur leurs besoins, notamment pour gérer la douleur. L’environnement sonore et lumineux est aussi une épreuve pour certaines, tout comme la rapidité des gestes médicaux qui nécessiteraient davantage d’explications et de préparation. Par ailleurs, devenir maman s’accompagne d’un nouveau rôle social au sein de sa famille et belle-famille qui ajoute de la pression et du stress et qui peut parfois faire basculer un équilibre précaire. Elles ont aussi peur d’être jugées négativement dans leurs compétences parentale : être parent nécessite de faire maîtriser l’art des doubles tâches ce qui, pour une personne qui a besoin de temps et qui peut vite se sentir submergée, complique beaucoup la gestion du quotidien.

Sans compter que parfois, la dépression peut être très difficile à détecter chez les femmes autistes. En effet, la personne a mis en place des stratégies de compensation superficielle (c’est-à-dire inflexibles, difficilement adaptables au contexte et peu résistantes au stress), qui lui permettent de s’adapter aux situations, mais qui peuvent donner lieu à des discordances entre discours et comportement.

« Je me souviens du cas de cette jeune étudiante autiste qui s’était construit un personnage très expressif, très joyeux et un peu excentrique qui est venue en consultation pour dépression. Les professionnels ne la croyaient pas car son attitude pouvait laisser penser le contraire. »

Le personnage social que ces personnes se créent et qu’elles utilisent depuis des dizaines d’années peut prendre le pas sur leur personnalité réelle provoquant parfois un sérieux questionnement identitaire mais aussi des burn-outs car maintenir ce personnage social est épuisant. Mettre des stratégies en place est souhaitable si cela peut permettre aux personnes concernées d’atteindre leurs objectifs personnels, mais pas au prix de leur santé mentale.

« Il faut qu’elles s’autorisent à être plus autistes, à condition toutefois que l’environnement les y autorise. »

La divulgation de son autisme, une question délicate

Tout serait tellement plus aisé en effet, mais la réalité est, comme souvent, complexe. Parler de son autisme aux professionnels de santé, c’est encore aujourd’hui potentiellement s’exposer à des préjugés, s’entendre dire que c’est la raison de tous ses maux et être disqualifié dans son rôle de (futur) parent. Toutes les jeunes mamans font face à des difficultés parentales, mais les mamans autistes ont beaucoup moins le droit au faux pas. Fort heureusement de plus en plus de professionnels se forment et appréhendent de mieux en mieux les troubles du spectre de l’autisme, mais le chemin est encore long. C’est pourquoi la décision de la divulgation ne doit pas être prise à la légère. Elle peut se révéler aussi libératrice que destructrice et doit donc être murement réfléchie. Un accompagnement par des professionnels formés et spécialisés, peut se révéler nécessaire.

Afin de faciliter le parcours des futures/jeunes mamans autistes, une expérience avait été conduite au CH Alpes Isère, sous la direction de Julien Dubreucq, qui consistait à désigner une sage-femme référente de parcours en périnatalité. Son rôle était d’accompagner les personnes concernées le souhaitant, de les aider à identifier leurs forces et ressources et de faire l’interface entre les personnes concernées et les professionnels de santé. L’expérience qui s’est révélée très fructueuse est décrite dans une revue récente de la littérature et se poursuivra au CHU de Saint Étienne en 2022. De cette réflexion est née un groupe de travail parentalité, associant personnes concernées et professionnels et coordonné par Marine Dubreucq, sage-femme référent de parcours. Un autre groupe de travail sur les besoins des parents avec troubles psychiques sévères de la cohorte REHABase sera mis en place sur le centre ressource de réhabilitation psychosociale.

Faire évoluer les mentalités : le rôle des campagnes publiques

Changer le regard et faire évoluer les mentalités sur tout ce qui a trait à la santé mentale prend du temps. La France accuse beaucoup de retard.

« Aux Pays-Bas, comme dans les pays du Nord en général, ils ont 25 ans d’avance sur nous. »

C’est grâce à plusieurs campagnes de dé-stigmatisation qui ont été diffusées très largement ces dernières années avec tous les acteurs du domaine : pair-aidant, professionnels de santé, personnes concernées…

Ceci dit, une étude a montré l’efficacité relative de ces campagnes. En effet, plusieurs campagnes publiques de déstigmatisation sur la schizophrénie et la dépression ont été menées en Allemagne entre 2001 et 2011. L’attitude de la population générale n’avait pas changé vis-à-vis de la dépression et avait même empiré vis-à-vis de la schizophrénie. Mais, la grande réussite de ces campagnes réside dans l’effet très positif sur les personnes concernées : leurs troubles ont été abordés de façon positive et moins caricaturale ce qui leur a donné l’impression que la société était moins stigmatisante et leur a donné le courage de s’exposer davantage avec des réussites à la clé. Cette expérience montre que les campagnes de ce genre ne changent pas nécessairement les mentalités, mais elles changent la perception des personnes concernées sur elles-mêmes et c’est déjà très précieux.

Faire évoluer les mentalités passe principalement par une éducation plus tolérante dès le plus jeune âge.

« Les enfants construisent leur représentation du monde dès trois ou quatre ans. Ils ont déjà des stéréotypes, y compris au niveau des troubles psychiques. »

Ces stéréotypes passent par l’environnement familial, l’école, les amis, … et les dessins animés. Par exemple, dans cet extrait de Madagascar (1 :34), Alex le Lion dit des pingouins qu’ils sont « psychotiques » car ils veulent retourner à l’état sauvage. L’emploi de ce genre de mot est problématique car il n’est pas utilisé dans le contexte approprié et il a une connotation péjorative.

Une étude européenne est actuellement en cours pour évaluer les représentations et les connaissances de la dépression périnatale auprès des parents et des sages-femmes à travers une dizaine de pays (France, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, Norvège, Suède, Estonie, Chypre, Grèce et Bulgarie). Un questionnaire devrait être prochainement diffusé largement. Il sera intéressant de comparer les perceptions de chaque pays en sachant que les programmes de formation, les dispositifs de prises en charge et les campagnes de déstigmatisation sont différents.

Ressources:

- Un guide du GNCRA pour les parents d’enfants autistes et pour les parents autistes

- A L Pohl, S K Crockford, M Blakemore, C Allison, S Baron-Cohen (2020) A comparative study of autistic and non-autistic women’s experience of motherhood. Mol Autism, 11(1):3.

- M Dubreucq, J Dubreucq (2021) Toward a Gender-Sensitive Approach of Psychiatric Rehabilitation in Autism Spectrum Disorder (ASD): A Systematic Review of Women Needs in the Domains of Romantic Relationships and Reproductive Health. Front Psychiatr, 12:630029.

- G Schomerus, C Schwahn, A Holzinger, P W Corrigan, H J Grabe, M G Carta, M C Angermeyer (2021) Evolution of public attitudes about mental illness: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand, 125(6):440-52.

Newsletter