Autisme et diversité de genre

Contexte de l’étude

Une corrélation possible entre trouble du spectre de l’autisme et identité de genre ?

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du neurodéveloppement (TND) qui impacte notamment la communication et les interactions sociales. Il peut influencer la manière dont une personne perçoit et exprime son identité, y compris son identité de genre. Le genre est une construction sociale : il correspond aux rôles, comportements et attentes qu’une société attribue aux personnes en fonction de leur apparence ou de leur sexe assigné à la naissance, et il peut varier selon les cultures et les époques.

Dans ce contexte, il semble pertinent d’examiner les liens entre autisme et genre. Des clinicien·ne·s-chercheur·euse·s comme Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi, du pôle Hospitalo-Universitaire Autisme, neuroDéveloppement et Inclusion Sociale (HU-ADIS) du Vinatier, ont observé dans leur pratique que de nombreuses personnes autistes s’identifient en dehors des normes de genre traditionnelles. Cela signifie que leur genre ressenti ne correspond pas toujours à celui qui leur a été assigné à la naissance, ce qui les place au sein de la diversité de genre. Cette observation invite à mieux comprendre comment se construit l’identité de genre pour les personnes autistes.

L’accompagnement en affirmation de genre au pôle HU-ADIS

Les professionnel·le·s du pôle HU-ADIS ont décidé de systématiser leur approche en créant l’unité CASCADE (consultations d’accompagnement en santé psychique pour les adultes divers de genres). Cette unité reçoit des personnes diverses de genre de 16 ans et plus, que ce soit pour un avis global en santé mentale, un accompagnement en affirmation de genre ou des consultations à visée diagnostique si nécessaire.

L’accompagnement en affirmation de genre contribue à la reconnaissance des personnes trans, à leur bien être et à leurs droits. L’affirmation de genre peut notamment revêtir des aspects sociaux (par ex. avec un changement de prénom), médicaux (par ex. avec une hormonothérapie) ou encore légaux (par ex. avec un changement sur l’état civil).

Lorsqu’une personne majeure entre dans un parcours d’affirmation de genre médical, elle peut consulter sur demande. Pour les mineur·e·s, en revanche, un avis médical en santé mentale reste la règle. Dans la région lyonnaise, les mineur·e·s de moins de 16 ans peuvent s’adresser à l’unité VAGUE (variance de genre, unité enfants).

Le début d’un projet de recherche

En se penchant sur l’intersection entre TSA et diversité de genre, les chercheur·euse·s ont constaté que beaucoup d’études scientifiques étaient davantage orientées sur les traits autistiques des personnes diverses de genre, et non sur la diversité de genre chez les personnes autistes.

Par exemple, une étude (Mazzoli et al., 2022) a mis en évidence la présence de traits autistiques chez certaines personnes diverses de genre. Toutefois, ces traits semblaient diminuer après le début d’une hormonothérapie. Si cette hypothèse se confirmait, cela suggérerait que les traits autistiques pourraient, dans certains cas, être un épiphénomène – c’est-à-dire une conséquence ou une expression secondaire liée à la situation de diversité de genre.

De plus, dans les études précédentes, le genre était étudié sous le prisme d’une classification médicale, sous les appellations de « troubles de l’identité sexuelle » et de « dysphorie de genre ».

Explorer l’articulation entre les identités de genre et le TSA pourrait permettre de mieux accompagner les personnes autistes. Les chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS se sont interrogé·e·s sur la proportion de personnes autistes concernées par la diversité de genre et se sont fixé trois objectifs :

Quelle a été la démarche suivie par les chercheur·euse·s ?

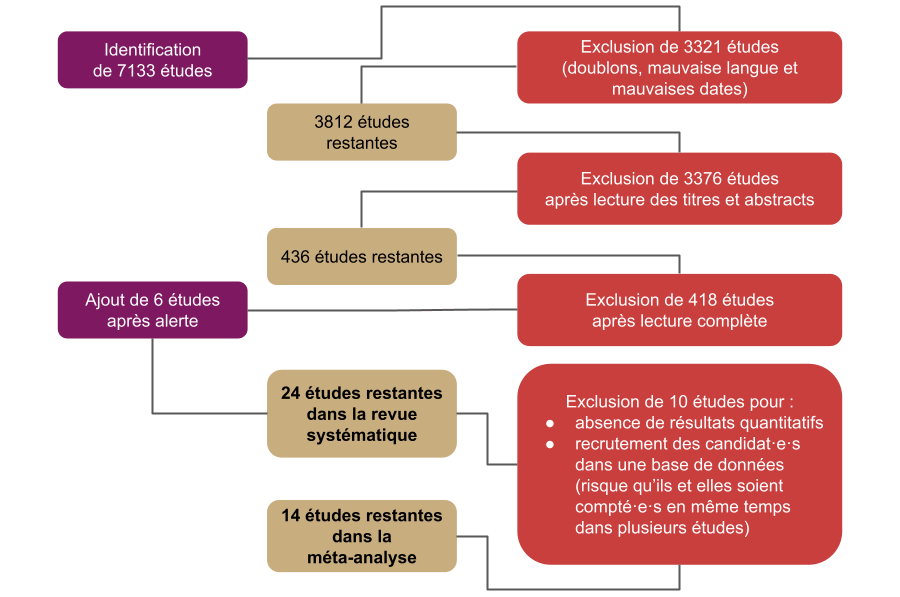

L’équipe de recherche a compilé de nombreuses études, pour réaliser ce que l’on appelle une revue systématique. Le but d’un tel travail est de synthétiser les connaissances sur un sujet. Par la suite, les chercheur·euse·s ont effectué une méta-analyse, c’est-à-dire qu’ils et elles ont pris les données chiffrées des études pour opérer des analyses statistiques.

Il s’agit d’une méthodologie similaire à celle que d’autres chercheur·euse·s du pôle HU-ADIS avaient employée pour étudier la corrélation entre le TDAH et le sans-abrisme.

Les méta-analyses et les revues systématiques sont généralement considérées comme fournissant un niveau élevé de preuve scientifique.

En s’appuyant sur l’analyse rigoureuse d’un grand nombre d’études, soigneusement sélectionnées, elles offrent une fiabilité accrue des résultats et des conclusions

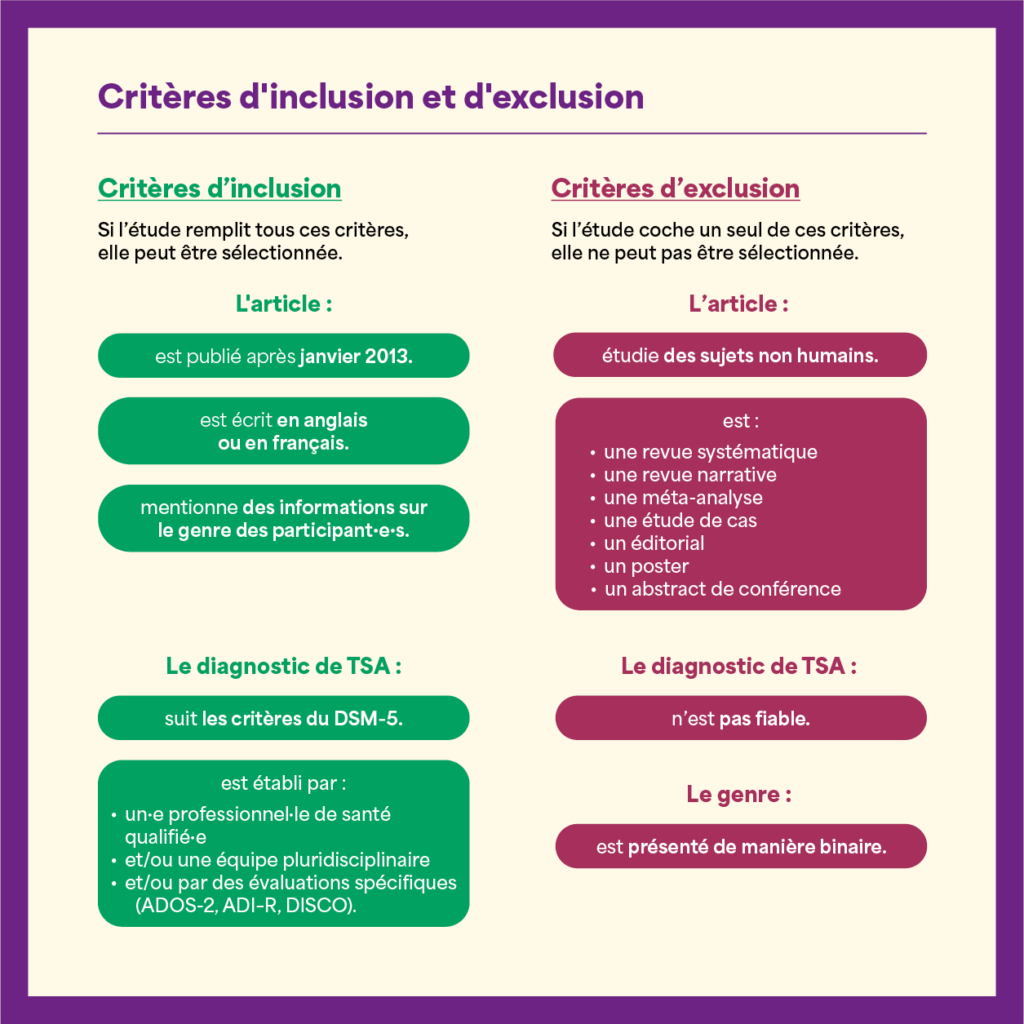

Différents critères ont été définis afin d’identifier les études à retenir :

Sur plus de 7 000 études identifiées, seule une vingtaine ont été conservées après application des critères de sélection.

Quels ont été les résultats ?

Les résultats de la méta-analyse permettent d’estimer que 7,37 % des personnes autistes présenterait une diversité de genre. Toutefois, cette moyenne résulte de données très hétérogènes selon les études, avec des proportions variant de 0,85 % (Graham Holmes et al., 2020) à 27,27 % (Chang et al., 2022).

Cette différence pourrait s’expliquer par la manière dont la diversité de genre a été envisagée, mais aussi par les définitions du genre utilisées. En effet, certaines études avaient une définition binaire du genre : elles envisageaient uniquement que les participant·e·s se sentent appartenir à leur genre assigné ou au genre « opposé » à celui qu’on leur avait assigné à la naissance. À l’inverse, les études qui avaient une définition moins binaire du genre permettaient plus de fluidité dans les réponses.

Que faire face à de tels écarts ?

Face aux fortes variations des résultats d’une étude à l’autre, l’équipe a décidé de poursuivre ses investigations pour tenter de comprendre les raisons de telles disparités. Lors de ces analyses complémentaires, l’équipe s’est notamment interrogée sur la manière dont le diagnostic de TSA avait été posé. Cet élément ne semblait toutefois pas influencer le pourcentage de personnes autistes diverses de genre.

En revanche, deux critères sont ressortis. D’une part, du côté des études, l’objectif de recherche influence significativement les résultats trouvés. Quand une étude a pour objet le genre, le pourcentage de personnes autistes diverses de genre est bien plus élevé. L’équipe de recherche suppose que ces différences viennent de critères mieux établis pour caractériser la diversité de genre. D’autre part, du côté des personnes, le genre assigné à la naissance influence aussi les résultats trouvés, mais cette influence n’est pas significative. Les personnes autistes assignées filles à la naissance feraient plus souvent partie de la diversité de genre que les personnes autistes assignées garçon à la naissance, mais la puissance statistique de l’étude ne permet pas d’affirmer ce résultat.

Le « genre assigné à la naissance » est le genre enregistré de quelqu’un à la naissance. Il est le plus souvent établi en fonction des organes génitaux externes d’une personne : pénis pour l’homme, vulve pour la femme.

On emploie souvent les termes AFAB, pour assigned female at birth (assigné·e fille à la naissance) ; et AMAB, pour assigned male at birth (assigné·e garçon à la naissance).

Le genre assigné à la naissance ne correspond pas forcément à l’identité de genre d’une personne.

La corrélation entre TSA et diversité de genre est-elle une simple coïncidence ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a relevé différentes hypothèses expliquant le potentiel lien entre TSA et diversité de genre. Elles se déclinent en trois catégories (Van Der Miesen et al., 2016) : les théories biologiques, psychologiques et sociales.

Selon certaines théories biologiques, les personnes autistes auraient un niveau de testostérone très élevé avant la naissance. Ce haut niveau influencerait le développement de leur cerveau : on parle d’ailleurs d’« extreme male brain », soit une forme extrême du cerveau masculin. Ainsi, les personnes autistes auraient du mal dans les activités perçues comme « plus féminines » (ce qui comprend les interactions sociales). Il y aurait moins de différences entre les hommes et les femmes autistes qu’entre les hommes et les femmes neurotypiques. Ces théories, n’ont cependant a l’heure actuelle jamais été validées par des données scientifiques.

Pour les théories psychologiques, ce seraient certaines particularités liées à l’autisme (comme les déficits en théorie de l’esprit, la rigidité ou les comportements obsessionnels) qui pourraient être à l’origine de la diversité de genre observée dans cette population. Par exemple, certain·e·s auteur·rice·s mentionnent que les difficultés à se percevoir soi-même et à se représenter les états mentaux de soi et d’autrui, en lien avec les difficultés de théorie de l’esprit, pourraient impacter la représentation de l’identité de genre, chez les personnes avec autisme. D’autres hypothèses s’intéressant à l’impact de la rigidité cognitive proposent que les enfants avec autisme conserveraient une croyance de genre très stéréotypée, même en grandissant, ce qui pourrait constituer la base de la diversité de genre dans cette population.

Enfin, les théories sociales insistent sur le caractère socialement construit du genre et expliquent la diversité de genre des personnes autistes par leur fonctionnement social non normatif. Il se pourrait, par exemple, que les personnes ayant un TSA résistent davantage au conditionnement social genré.

La revue ne cherche toutefois pas à établir la véracité de ces théories. Les chercheur·euse·s insistent d’ailleurs sur le besoin de conduire un plus grand nombre d’études, afin de mieux comprendre ces interactions.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

L’équipe du pôle HU-ADIS a fait face à plusieurs obstacles pour réaliser sa revue, notamment le manque d’études sur le long terme et le manque de comparaisons entre personnes autistes et personnes neurotypiques.

De plus, l’identité de genre est un angle de recherche relativement nouveau dans le domaine. Certaines études étaient plus binaires que d’autres : elles manquaient donc de choix possibles dans les réponses proposées aux participant·e·s pour qualifier leur identité de genre. D’autres études excluaient de facto les personnes diverses de genre de leur protocoles. Enfin, il est aussi possible que des personnes diverses de genre se soient autocensurées ou n’aient pas participé à des études.

Un biais de publication a donc été mis en évidence. Il est plus que probable que l’on sous-estime la prévalence de la diversité de genre dans l’autisme pour ces différentes raisons. D’ailleurs, en appliquant des méthodes de correction des biais de publication, la prévalence de la diversité de genre augmente, ce qui montre que le chiffre annoncé plus haut (7,3 % des personnes autistes seraient diverses de genre) n’est pas surestimé.

Quelles suites pour l’étude ?

D’une part, Clara Gloanec, une interne du pôle, s’est intéressée à la manière de poser les diagnostic d’autisme chez les personnes diverse de genre. Pour sa thèse de médecine, elle a réalisé une méta-analyse et une revue systématique mettant en évidence que les outils utilisés sont le plus souvent des questionnaires de dépistage ou des autodiagnostics, permettant assez mal de définir les populations.

D’autre part, Élodie Peyroux, PhD, et le Dr Guilhem Bonazzi poursuivent leurs travaux afin de mieux appréhender la manière dont l’identité de genre se construit chez les personnes autistes appartenant à la diversité de genre. Pour explorer cette question, il et elle réalisent des entretiens qualitatifs avec des personnes autistes de tous âges, sexes et genres, afin d’identifier leurs points communs, leurs différences, ainsi que la façon dont chacun·e perçoit et vit son identité de genre.

Ressources

- Journée iMIND #3 – Explorer les diversités : à l’intersection des identités trans et de l’autisme

- Étude du Dr Guilhem Bonazzi et d’Élodie Peyroux, PhD

- Études citées dans l’article :

- Chang et al., 2022 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus grande proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (27,27 %)

- Graham Holms et all, 2020 – Étude retenue dans la revue systématique/méta-analyse et trouvant la plus petite proportion de personnes diverses de genre dans l’autisme (0,85 %)

- Mazzoli et al., 2022 – Étude montrant que l’hormonothérapie peut parfois diminuer les traits autistiques chez des personnes diverses de genre

- Van Der Miesen et al., 2016 – Étude reprenant les différentes théories expliquant le lien entre TSA et diversité de genre.